评价性名言是语言中的精华,凝聚着人类智慧与经验,这些短小精悍的句子之所以能够跨越时空,持续影响后人,不仅因为其精妙的表达,更在于它们承载的深刻洞见和价值判断,理解这些名言的全貌,需要从多个维度进行深入探索。

挖掘名言的多重维度

每一条评价性名言都不是孤立存在的,它与作者的个性、所处的历史环境以及想要解决的具体问题紧密相连。

作者与时代的交织

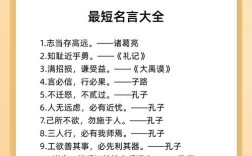

名言的价值很大程度上取决于其来源的权威性,了解作者的生平、核心思想和历史地位,是判断名言分量的首要步骤,孔子说“己所不欲,勿施于人”,这句话的力量不仅来自于表述的精炼,更源于孔子作为儒家学派创始人的权威地位,以及他毕生倡导“仁爱”思想的整体框架,这句话是他伦理体系的高度浓缩。

同样,弗朗西斯·培根的“知识就是力量”之所以响彻数个世纪,也与他的身份和时代密不可分,作为文艺复兴后期的哲学家和科学家,培根身处一个重视实验和实证的新时代,这句话不仅是对知识价值的肯定,更是对经院哲学空谈风气的挑战,体现了新兴资产阶级对改造世界的信心,不清楚培根的经验主义哲学背景和科学革命的时代浪潮,就很难把握这句名言真正的革命性内涵。

创作背景往往为理解名言提供最关键的线索,马丁·路德·金的“我有一个梦想”,如果脱离上世纪六十年代美国风起云涌的民权运动,脱离他在华盛顿林肯纪念堂前面对二十五万听众的具体场景,它就只是一句美好的愿望,但结合了当时种族隔离的残酷现实和民众的迫切诉求,这句话就成为了一个时代的精神符号,充满了改变历史的实践力量。

运用名言的艺术与智慧

掌握了名言的来源和背景,如何恰当地运用它们则是另一门艺术,使用名言的核心原则是“恰当”与“融合”。

恰当,指的是所引用的名言必须与你要表达的观点、文章的整体语境高度契合,引用名言是为了强化自己的论证,而不是炫耀知识,如果生硬地插入一句看似高深却与主题无关的句子,只会显得突兀,打断行文的流畅性,在讨论技术创新时引用一句关于田园生活的赞美诗,显然是不合适的。

融合,则要求名言必须自然地成为你文章的一部分,它不应该是一个孤零零的“装饰品”,而应该通过必要的铺垫、解释和引申,与你的前后文逻辑无缝衔接,引用的经典格式是:首先用你自己的话阐述观点,然后引出名言作为强有力的佐证,最后再对这句名言进行简要的评析,说明它如何支持了你的论点,这个过程就像是请来一位权威的“嘉宾”为你的观点站台,并让他与你的读者进行有效的交流。

解析名言的表现手法

许多评价性名言之所以脍炙人口,还在于其高超的语言技巧,识别这些修辞手法,能提升我们对语言美的鉴赏力。

比喻是最常见的手法之一,鲁迅的“时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的”,将抽象的“时间”比作具体的“海绵里的水”,立刻让道理变得生动可感,强调了主观能动性的重要。

对比也能产生强烈的效果。“有些人活着,他已经死了;有些人死了,他还活着。”臧克家的这句诗,通过“活着”与“死了”的鲜明对比,深刻地探讨了生命价值这一哲学命题,令人过目不忘。

对偶则赋予名言一种结构上的美感和平仄上的韵律感,韩愈在《进学解》中写道:“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。”工整的句式不仅便于记诵,更强调了“勤”与“嬉”、“思”与“随”之间的因果关系,说理透彻。

培养独立评价的能力

在信息爆炸的时代,面对海量的名言警句,我们更需要一种批判性的眼光,并非所有挂着名人头衔的句子都值得信赖,也并非所有古老的训诫都适用于当下。

要进行来源考证,遇到一句触动你的名言,不妨多花几分钟时间查证它是否真的出自所声称的作者,原文的语境是什么,网络上张冠李戴、断章取义的情况屡见不鲜。

要进行语境还原,许多名言在流传过程中被简化,脱离了原始的上下文,其含义可能已经偏离了作者的初衷,尼采的“你要到女人那里去吗?别忘了你的鞭子”,就常常被抽离出其复杂的哲学讨论,被误解为对女性的蔑视,这是需要警惕的。

也是最重要的,是进行现代审视,我们要敢于用当代的价值观和科学认知去审视传统名言,某些强调绝对服从的旧式格言,就可能与现代社会尊重个性和鼓励创新的精神相悖,评价性名言是工具,是参考,而非不可置疑的绝对真理,真正的智慧在于理解其精神实质,并结合现实情况,做出自己的独立判断。

名言是前人智慧的结晶,是我们认识世界、指导行为的宝贵资源,但最终,我们不能只做名言的收藏家和复读机,而应努力成为新思想的创造者和新格言的缔造者,让这些古老的智慧在我们的思考和实践中焕发新的生命力,并在我们这个时代,留下属于这个时代的独特声音和判断。