在中华文化的璀璨星河中,诗歌以其独特的韵律和深厚的内涵,成为滋养心灵的甘泉,对于正在成长的小学生而言,将礼仪规范融入朗朗上口的诗歌之中,不仅是知识的传授,更是品格的塑造与文化的浸润,我们就一同走进这些充满童趣与智慧的礼仪诗歌世界,探寻其魅力所在。

礼仪诗歌的源泉与经典之作

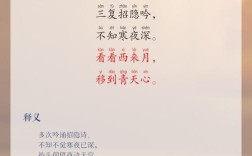

礼仪诗歌并非一个独立的诗歌流派,而是指那些以礼仪规范、道德修养为核心内容的诗篇,其源头可以追溯到古老的蒙学经典,最为著名的,当属清代学者李毓秀所著的《弟子规》,它虽然以条文形式呈现,但其三字一句的格式,两句一韵的风格,使其极具诗歌的韵律感,易于记诵。

“步从容,立端正,揖深圆,拜恭敬。” “勿践阈,勿跛倚,勿箕踞,勿摇髀。”

这些简洁明快的句子,将行走、站立、行礼、坐姿等基本礼仪规范描绘得生动具体,如同一幅幅行为规范的写意画,深深烙印在一代代学童的心中。

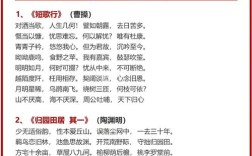

除了专门的蒙学教材,许多经典古诗中也蕴含着丰富的礼仪精神,唐代诗人李绅的《悯农》,“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,教导孩子们珍惜粮食,尊重劳动,这本身就是对劳动者的一种崇高礼仪,孟郊的《游子吟》,“谁言寸草心,报得三春晖”,则深刻诠释了孝敬父母的感恩之礼,这些诗作,因其真挚的情感和普世的价值观,成为礼仪教育的绝佳载体。

创作背景与时代价值

无论是《弟子规》还是其他蕴含礼仪精神的古诗,其创作都离不开特定的时代背景。《弟子规》诞生于清代,当时社会高度重视伦理纲常,其内容是对孔子“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”思想的具象化阐释,它旨在为儿童确立一套清晰的行为准则,从而稳定家庭与社会秩序。

时移世易,今天我们学习这些礼仪诗歌,并非要全盘接受其中的所有封建礼教思想,而是要以辩证的眼光,汲取其中关于尊师敬长、友爱同伴、言行得体、诚实守信等跨越时空的文明精华,在现代教育体系中,引入礼仪诗歌,是对现行德育课程的有益补充,它将抽象的道德说教,转化为富有美感和节奏感的语言艺术,更符合儿童的心理认知特点,能够实现“润物细无声”的教育效果。

教学方法与实践应用

如何让礼仪诗歌在小学生的日常生活中焕发生机?关键在于方法的创新与实践的结合。

-

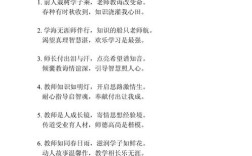

情境吟诵法:死记硬背往往效果不佳,教师和家长可以创设具体情境进行教学,在教授“长者立,幼勿坐”时,可以模拟家中来客的场景,让孩子们在角色扮演中体会并实践这一礼节,在吟诵“便溺回,辄净手”时,直接与饭前便后要洗手的卫生习惯相结合,将诗句与真实的生活场景挂钩,知识便活了起来。

-

艺术融合法:利用儿童对音乐和画面的天然亲近感,将诗歌学习与多种艺术形式结合,可以为诗歌谱上简单的曲调,变成童谣唱出来;可以引导孩子根据诗歌内容进行绘画创作,用画笔描绘“步从容,立端正”的仪态;还可以编排成简单的礼仪操,通过肢体动作加深记忆,这种多感官参与的学习方式,能极大激发孩子的兴趣。

-

故事引导法:每一句礼仪诗歌,都可以拓展成一个生动的历史故事或生活小故事,在讲解“言语忍,忿自泯”时,可以讲述“六尺巷”的故事,让孩子理解宽容礼让的重要性,通过故事承载道理,使得礼仪规范不再是冰冷的条规,而是充满了人情味与智慧的选择。

-

家校共育法:礼仪教育重在践行,学校可以将礼仪诗歌作为晨读内容,并设立“礼仪小标兵”等激励机制,家庭则是最重要的实践场所,父母应与孩子共同学习,并在日常起居、待人接物中,及时提醒和鼓励孩子运用所学诗句指导行为,形成教育合力。

鉴赏与创作的核心手法

引导小学生欣赏和初步尝试创作礼仪诗歌,可以从以下几个文学手法入手:

-

凝练与对仗:礼仪诗歌语言高度凝练,信息密度大,如《弟子规》三字一句,十二个字往往能传达一个完整的行为要求,它注重对仗,如“冠必正,纽必结”与“袜与履,俱紧切”,结构工整,节奏鲜明,读起来铿锵有力,易于形成记忆点。

-

意象与画面感:优秀的礼仪诗歌善于营造具体的意象和画面。“揖深圆,拜恭敬”中的一个“深圆”,将作揖时动作的到位、态度的诚恳刻画得淋漓尽致;“勿摇髀”则生动地描绘出坐着时抖动双腿的不雅姿态,这种形象化的表达,比单纯说“要恭敬”、“不要抖腿”更具感染力和指导性。

-

韵律与节奏:押韵是诗歌的灵魂,也是儿童记诵的关键,礼仪诗歌通常句尾押韵,隔句换韵,读起来朗朗上口,如同音乐一般,其稳定的节奏感,符合儿童的语言学习规律,能够在反复吟诵中自然内化。

在具备一定积累后,可以鼓励高年级的学生进行简单的仿写创作,围绕“校园礼仪”,尝试用五言或七言句式,编写关于“走廊慢步右行”、“上课认真倾听”、“同学友爱互助”等内容的小诗,这个过程不仅能巩固所学的礼仪知识,更能锻炼语言组织能力和创造性思维。

礼仪,是融入血脉的修养;诗歌,是刻入灵魂的旋律,将二者结合,便是为孩子的成长铺设了一条通往雅致人生的康庄大道,这些看似短小的礼仪诗歌,实则是承载着千年智慧的文化种子,让我们共同用心浇灌,让知书达理、温润如玉的君子之风,在新一代的少年身上生根发芽,绽放出属于这个时代的文明之花。