在中华文明浩瀚的星河中,名言警句犹如一颗颗璀璨的星辰,凝结着先贤的智慧,照亮着后人的道路,它们穿越时空,至今仍在我们的学习、工作和生活中发挥着不可替代的作用,掌握名言警句的正确使用方法,不仅能提升个人谈吐与写作的深度,更能让我们在纷繁复杂的世界中,找到精神的坐标和行动的指南。

探寻源流:理解名言的生命力

每一句流传至今的名言警句,都不是孤立存在的,它深深植根于其产生的时代背景与作者的独特生命体验之中,理解其出处、作者与创作背景,是真正“读懂”名言的第一步,也是避免误用、滥用的关键。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句荡气回肠的名言,出自北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记》,要理解其沉重与博大,就必须了解范仲淹所处的时代——北宋内忧外患,他本人则因推行改革而屡遭贬谪,这句名言并非书生空谈,而是一位政治家在人生低谷时,眺望洞庭湖的万千气象,心系家国命运而发出的肺腑之言,它承载的是儒家士大夫“以天下为己任”的担当精神,如果脱离了这份背景,简单地将它用于形容个人先人后己的普通品德,虽然不算全错,却无疑削弱了其厚重的历史感和崇高的精神境界。

再如,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,这是南宋末年民族英雄文天祥在兵败被俘后,面对元军的威逼利诱,在狱中写下的绝唱,这里的“死”,不是寻常的生老病死,而是为国捐躯、慷慨就义;“丹心”则是一颗赤诚的、不可磨灭的爱国之心,知晓了文天祥宁死不屈、从容赴死的事迹,再读这句诗,才能感受到那字字千钧的力量和震撼灵魂的气节。

当我们引用一句名言时,不妨多花一点时间去探寻它的故事,知其然,更知其所以然,这句名言在我们口中、笔下才能重新焕发其本应具有的生命力。

运用之妙:让名言成为点睛之笔

理解了名言的内涵,下一步便是如何巧妙地运用,使用得当,一言胜千言;使用不当,则可能画蛇添足,甚至贻笑大方。

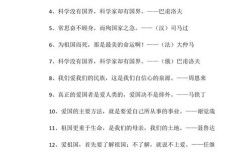

精准契合语境是核心。 引用名言的首要原则是“贴切”,它必须与你要表达的观点、论述的主题以及整体的语言环境高度吻合,在探讨理想信念时,引用“志当存高远”(诸葛亮);在鼓励坚持不懈时,引用“锲而不舍,金石可镂”(荀子);在描述宁静淡泊的心境时,引用“采菊东篱下,悠然见南山”(陶渊明),这种精准的对应,能让名言与你的文章水乳交融,自然升华主题。

阐释与衔接是关键。 切忌生硬地“扔”出一句名言,高明的引用,往往伴随着恰到好处的铺垫和阐释,在名言出现之前,通过简单的叙述引出话题;在名言出现之后,结合具体情境对名言进行个性化的解读和发挥,在论述创新精神时,可以这样写:“纵观人类发展史,一切的进步都源于对旧有框架的突破,正如清代诗人赵翼所言‘江山代有才人出,各领风骚数百年’,每个时代都需要有其时代的弄潮儿,敢于独立思考,勇于开创新的格局……”这样的处理,使得名言的出场顺理成章,并且成为推动论述向前发展的有机组成部分。

适度原则显智慧。 文章的力量在于其内在逻辑和真情实感,名言警句是“佐料”而非“主菜”,过度堆砌名言,会使文章显得掉书袋,缺乏个人见解,反而让读者感到隔阂与乏味,一篇文章中,有几处关键位置用上最精当的名言,足以起到画龙点睛的效果,少而精,往往比多而滥更有力量。

辨析与创新见深度。 对于某些广为人知的名言,我们还可以进行更深一层的辨析或创造性转化。“吾生也有涯,而知也无涯”常被用来鼓励努力学习,但若结合庄子的原文语境——“以有涯随无涯,殆已!”——会发现其本意带有对无限知识的敬畏与对生命有限的慨叹,在引用时,既可以沿用大众激励学习的共识,也可以在此基础上,引出对学习方法和知识选择的思考,体现出更独特的视角和思辨能力。

名言警句是祖先留给我们的宝贵精神遗产,它们不仅仅是语言的艺术,更是思想的结晶、精神的火炬,在这个信息爆炸的时代,让我们努力去做一个不仅会“引用”名言,更能“读懂”名言、“用活”名言的人,让这些古老的智慧,通过我们的理解和运用,在新的时代里继续发声,照亮自己,也启发他人,这或许才是对创造这些瑰宝的先贤们,最好的致敬。