在人类文明的长河中,名言警句如同璀璨星辰,照亮着我们的精神世界,它们跨越时空,传递着智慧与力量,我们一同探寻这些精炼语言的深层价值,理解其来源、背景与运用之道。

许多流传千古的名言,都诞生于特定的历史语境,孔子所言“三人行,必有我师焉”,出自《论语·述而》,反映了春秋时期礼崩乐坏、思想激荡的社会环境,这位伟大教育家以其敏锐洞察力,在动荡年代提炼出永恒的学习真理,这句话不仅教导我们保持谦逊学习的态度,更揭示了知识获取的多元途径——智慧可能来自任何相遇的人。

再看莎士比亚在《哈姆雷特》中写下的“生存还是毁灭,这是一个问题”,这句独白诞生于文艺复兴时期,人类自我意识觉醒的年代,剧中的丹麦王子面临复仇与道德的两难抉择,这句话既是个体内心的挣扎,也映射了那个时代对人类存在价值的深刻思考,理解这句话的创作背景,能帮助我们更准确地把握其哲学内涵。

名言警句的使用需要智慧与技巧,恰当引用能够增强表达的说服力,提升沟通效果,比如在论述坚持的重要性时,引用李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的诗句,既能生动传达不屈不挠的精神,又能唤起听众的情感共鸣,这种引用不是简单的装饰,而是将前人智慧融入当下情境,赋予语言更深厚的文化底蕴。

在运用名言时,我们需要考虑语境适配性,王阳明“知行合一”的思想适用于强调理论与实践结合的场合;而苏轼“不识庐山真面目,只缘身在此山中”则适合用于提醒人们跳出局限看问题,恰当的引用建立在对名言原意的准确理解基础上,避免断章取义或曲解原意。

名言警句的创作手法多样,包括比喻、对偶、夸张等修辞技巧,杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”采用鲜明对比,揭露社会不公;范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”运用对偶句式,表达崇高志向,这些艺术手法使名言既富含哲理,又具有审美价值,因而能够历久弥新。

从教育角度看,名言警句是文化传承的重要载体,它们以凝练形式承载着丰富的人生智慧,便于记忆与传播,将名言融入日常教学与生活,能够潜移默化地塑造价值观,培养思辨能力,引导学生探讨文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”所体现的气节,不仅能够增进对历史的理解,也能启发对生命意义的思考。

在信息爆炸的今天,名言警句的价值更为凸显,它们如同思想的锚点,帮助我们在纷繁复杂的世界中保持清醒,但我们需要以辩证眼光看待这些经典语句,理解其时代局限性,同时发掘其当代意义,正如我们对任何文化遗产的态度——既尊重原意,又赋予新解。

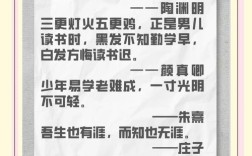

名言警句的学习与应用是一个动态过程,随着人生阅历的丰富,对同一句话可能会有不同层次的理解,年轻时读“少壮不努力,老大徒伤悲”,可能只感受到时间的紧迫;而经历岁月沉淀后,更能体会其中对生命价值的深刻认知,这种理解的深化,正是名言与我们生命对话的过程。

在文化交流日益频繁的当下,名言警句也成为沟通不同文明的桥梁,东方“己所不欲,勿施于人”与西方“你们愿意人怎样待你们,你们也要怎样待人”相互呼应,展现人类共同的道德追求,这种跨文化的共鸣,让我们看到人类智慧的本质相通。

真正理解并善用名言警句,需要我们将书本智慧与生活实践相结合,让这些经过时间淬炼的语言精华,不仅停留在口头上,更能指导我们的行动,丰富我们的心灵,提升我们的人生境界,当古老智慧与当代思考碰撞出火花,我们便在这些隽永语句中,找到了通往更广阔世界的钥匙。