在中华文化的智慧宝库中,关于人性本质的探讨始终占据重要位置。“假君子”与“真小人”这一对概念,犹如一面镜子,映照出世人对道德虚伪与真实本性的深刻思考,许多流传至今的名言警句,正是这种思考的结晶,它们不仅具有文学价值,更蕴含着丰富的人生智慧。

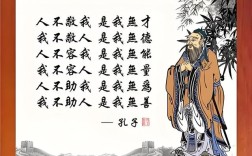

“君子喻于义,小人喻于利”出自《论语·里仁》,是孔子对两类人的经典划分,孔子生活在春秋末期,礼崩乐坏,社会秩序亟待重建,他提出这一观点,意在强调道德修养的重要性,希望人们能够超越物质利益的局限,追求更高层次的精神价值,这句话的使用方法颇为讲究,它并非简单地将人划分为两类,而是提醒我们在面对选择时,应当以道义为先,在当代社会,这句话可以帮助我们辨识那些表面道貌岸然、实则唯利是图的“假君子”。

与孔子观点相呼应,明代洪应明在《菜根谭》中写道:“君子之心,暗室则日月光华;小人之心,白昼则魑魅魍魉。”这句话生动描绘了道德修养的内在本质,洪应明生活在明朝中后期,社会风气日渐浮躁,他通过这部著作,试图为世人提供修身养性的方法,这句话的使用手法极具画面感,通过“暗室”与“白昼”的对比,强调真正的君子即使在无人监督时也能保持操守,而心术不正的人即便在光天化日之下也会显露丑态,在当今网络时代,这句话尤其具有现实意义,它提醒我们不要被表象所迷惑,而要透过行为看本质。

“宁为真小人,不作伪君子”这句话虽无明确出处,却深刻反映了民间智慧,这种价值取向的形成,与明清时期市民文化的兴起密切相关,当时的社会对虚伪的道德说教产生反感,开始重视真实性情,这句话的使用方法需要谨慎,它并非鼓励人们做小人,而是表达对虚伪的厌恶,在人际交往中,这句话可以帮助我们认识到,坦诚的缺点比虚伪的优点更值得尊重。

清代王永彬在《围炉夜话》中提出:“伪君子虽志在矫俗,然不若真小人之直白。”这句话创作于清代中后期,社会矛盾日益尖锐,人们对道德虚伪现象愈发不满,王永彬通过对比,指出刻意标榜道德的人,反而不如坦率承认缺点的人可爱,这句话的使用手法颇为精妙,它没有完全否定“伪君子”的向善之心,但更肯定“真小人”的直率品格,在现代职场中,这句话可以帮助我们识别那些表面一套、背后一套的人。

关于如何辨识“假君子”,《朱子语类》中有精辟论述:“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”朱熹作为理学集大成者,特别强调道德实践的真实性,这句话的使用方法重在观察,真正的君子犯错时不会掩饰,改正时众人敬仰,这种观察方法在今日依然适用,特别是在评价公众人物时,我们可以通过其对待错误的态度,判断其品性真伪。

与之相对,《荀子·性恶》提出:“人之性恶,其善者伪也。”荀子生活在战国末期,目睹了人性的种种阴暗面,因此持性恶论观点,这句话的使用需要理解其深层含义,它并非否定向善的可能,而是强调道德修养的必要性,在当代教育中,这句话提醒我们,道德品质需要后天培养,不能仅凭表面言行判断一个人。

在实际运用这些名言时,需要注意几个要点,首先要理解语境,比如孔子的“君子”概念具有特定历史内涵,不能简单套用,其次要把握分寸,特别是在引用“宁为真小人”这类观点时,要避免为不当行为开脱,最重要的是身体力行,将这些智慧内化为自己的行为准则。

在信息爆炸的今天,这些古老的名言依然闪耀着智慧光芒,它们如同精神的试金石,帮助我们在这个复杂世界里保持清醒,当我们面对形形色色的人与事时,这些警句就像明灯,照亮我们前行的道路,真正的人生智慧,不在于简单地区分“君子”与“小人”,而在于在认识人性复杂性的基础上,依然坚持对真善美的追求。

在这个注重形象包装的时代,或许我们需要重新思考什么是真正的道德,是那些光鲜亮丽的口号,还是发自内心的真诚?是那些刻意表现的完美,还是坦然面对的不完美?古人留下的这些警句,最终指向一个核心:真正的道德不在于外表的光鲜,而在于内心的真实;不在于从不犯错,而在于敢于认错;不在于讨好他人,而在于对得起自己的良心。