在中国传统文化中,正气是人格修养的重要标志,文天祥在《正气歌》中写道:“天地有正气,杂然赋流形。”这句话不仅成为千古名句,更塑造了中华民族的精神脊梁,这些凝聚着智慧结晶的名言警句,如何正确理解并运用在现实生活中,是值得深入探讨的课题。

探寻名言的本源

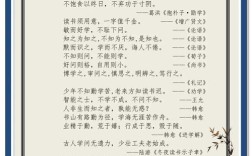

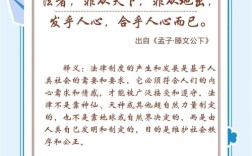

每句经典名言都有其特定的历史语境,孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的宣言,产生于战国时期诸侯争霸的历史背景,当时纵横家四处游说,士人节操面临严峻考验,孟子通过这句话确立了士人的道德准则,成为后世知识分子的人格标杆。

王阳明在龙场悟道后提出的“致良知”理念,源自他对朱熹理学的反思与实践,在被贬至贵州龙场的困顿环境中,他突破书本束缚,强调心性修养与实践相结合,这种在逆境中诞生的思想,对现代人平衡知与行具有重要启示。

理解作者的初心

苏轼在《定风波》中吟诵“一蓑烟雨任平生”,需要结合他屡遭贬谪的人生经历来理解,这句词不仅描写自然风雨,更展现了他面对人生困境时的豁达胸襟,了解苏轼三度被贬仍保持乐观的心态,才能领会其中蕴含的精神境界。

范仲淹在《岳阳楼记》中提出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,与他改革时弊的政治理想密不可分,作为北宋改革派的代表,他将儒家仁政思想转化为具体的为官准则,理解这一点,才能把握名言的深层含义。

掌握运用的方法

学习名言警句应当避免生搬硬套,比如运用孔子的“己所不欲,勿施于人”,在现代社会可以转化为换位思考的沟通原则,在团队协作中,这句话能指导我们建立相互尊重的工作氛围。

对于《周易》“天行健,君子以自强不息”的解读,可以结合当代创新创业精神,这句话不仅适用于个人成长,也能激励团队在面临挑战时保持奋进姿态,关键在于将古典智慧转化为现代语境下的行动指南。

创新表达的方式

在传播经典时,需要采用与时俱进的表达形式,比如诠释“苟日新,日日新,又日新”时,可以联系现代社会的创新需求,通过具体案例展示如何将传统智慧融入日常实践,使古老箴言焕发新的生命力。

对于“千里之行,始于足下”这样的名句,可以通过分解目标、制定步骤的现代管理方法来进行诠释,将哲学思考转化为可操作的方法论,更能适应当代读者的接受习惯。

辩证看待的智慧

对待传统文化需要保持理性态度,比如理解“塞翁失马,焉知非福”时,既要认识其蕴含的辩证思维,也要结合现代积极心理学的方法,将古典智慧与现代科学相结合,才能发挥名言警句的最大价值。

对“三人行,必有我师”的运用,应当避免绝对化理解,在保持谦虚学习态度的同时,也需要培养独立思考和判断能力,这种平衡的认知方式,是正确运用传统智慧的关键。

经典名言之所以能够跨越时空,在于其蕴含的永恒价值,当我们面对“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这样的诗句时,不仅是在欣赏文学艺术,更是在与历史对话,将这些精神财富转化为现代生活的智慧,需要我们既尊重传统,又勇于创新,在理解本质的基础上灵活运用,唯有如此,传统文化才能在现代社会持续绽放光彩,为个人成长和社会发展提供不竭的精神动力。