诗歌,是语言凝练出的甘露,是情感淬炼成的星光,它跨越千年,依然能精准叩击今人的心扉,若你渴望推开这扇通往精微世界的大门,不妨循着以下路径,开启一段沉浸式的诗歌学习之旅。

溯源:从文本的根系开始

学习诗歌,首要的是直面文本本身,但这里的“阅读”,并非浅尝辄撇的浏览,而是一种深度的、反复的吟咏与体味。

-

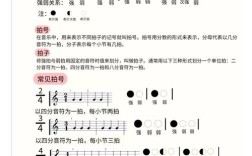

反复吟诵,感受音律之美 诗歌的原始形态是与音乐共生的,无论是古汉语的平仄格律,还是现代诗的内在节奏,声音本身就是意义的一部分,请放声朗读杜甫的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,那“萧萧”与“滚滚”的叠词,不仅模拟了声音,更渲染出时光流逝、空间浩渺的沉郁顿挫,通过诵读,让身体的节律与文字的节律共鸣,这是理解诗歌最质朴也最有效的第一步。

-

字斟句酌,品味语言之精 诗歌是“炼字”的艺术,一个精准的动词或一个独特的意象,往往能点亮全篇,品味王安石“春风又绿江南岸”中“绿”字从“到”、“过”、“入”中脱颖而出的动态与生机;体会张先“云破月来花弄影”中“弄”字赋予花与影的灵性,关注这些关键“诗眼”,便是抓住了诗人最用力的地方,能窥见其艺术匠心。

知人:在时代与生平中寻找坐标

任何伟大的诗篇,都不是凭空产生的,它是诗人在特定时空坐标下,个人才情与时代风云碰撞的产物。

-

理解创作背景 李白的“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,其豪迈奔放,与盛唐的开放自信息息相关;而杜甫的“国破山河在,城春草木深”,其沉痛悲怆,则与安史之乱后大唐的由盛转衰紧密相连,了解诗歌的创作年代、社会状况乃至具体事件,等于拿到了一把解锁诗歌深层情感的钥匙。

-

走进作者生平 诗人的性格、经历与思想,会深深烙印在其作品中,苏轼的旷达,是在“乌台诗案”后的屡次贬谪中淬炼而成的,读他的《定风波·莫听穿林打叶声》,方能懂得“一蓑烟雨任平生”背后的洒脱与坚韧,李商隐诗歌的朦胧多义,与其身处牛李党争夹缝中的尴尬处境和敏感内心密不可分,将诗作置于诗人的人生脉络中,它便不再是冰冷的文字,而成了有温度的生命记录。

探艺:解析诗歌的构造法则

在感受了诗歌的情感与了解了其背景后,需要更进一步,学习其构建美感的技术手法,这能让我们从“觉得好”上升到“知道为何好”。

-

掌握核心表现手法

-

意象与意境:意象是构成诗歌意境的具体事物,如“枯藤老树昏鸦”,多个意象组合,共同营造出一种能让读者沉浸其中的艺术境界,这便是意境。

-

象征与隐喻:诗人常用具体事物代表抽象概念,屈原以“香草美人”象征高洁品格,现代诗中,礁石、红烛等也常被赋予深刻的象征意义。

-

赋比兴:这是中国诗歌的传统手法。“赋”是直陈其事;“比”是打比方;“兴”是先言他物以引起所咏之辞,理解这些,能更清晰地把握诗歌的起承转合。

-

了解基本体裁与流派 从古体诗到近体诗,从唐诗的丰腴到宋诗的理趣,从浪漫主义到象征主义,每一种体裁和流派都有其独特的审美追求和创作规范,了解这些宏观框架,有助于我们对诗歌进行归类、比较,形成更系统的认知。

致用:让诗歌融入当下生命

学习的最终目的,是为了丰富我们的精神世界,让诗歌从书本中走出来,与我们的生活发生化学反应。

-

提升表达能力 诗歌是最高级的语言表达,学习诗歌,能极大地丰富我们的词汇库,提升我们运用比喻、象征等修辞手法的能力,让日常的言谈与写作更具文采和深度。

-

滋养内在心灵 在人生失意时,李白会告诉你“天生我材必有用,千金散尽还复来”;在思念亲人时,苏轼会与你共勉“但愿人长久,千里共婵娟”,诗歌为我们提供了丰富的情感体验和人生智慧,成为我们安顿身心的精神家园。

-

应用于创作与生活 尝试模仿经典作品的句式或风格进行练笔,是深化理解的最佳方式,在合适的场合,如书信、演讲、甚至朋友圈中,恰当地引用一句诗,往往能起到画龙点睛、传递深情的妙用。

学习诗歌,是一场需要耐心与悟性的长途旅行,它没有捷径,唯有点滴积累,沉潜往复,不必急于求成,每一次诵读,每一次对背景的探究,每一次对手法的分析,都是在为你的审美世界添砖加瓦,当某一天,你在生活中偶遇一个场景,心中自然浮现出一句契合的诗时,你便知道,诗歌的种子,已然在你心中生根发芽,静待花开。