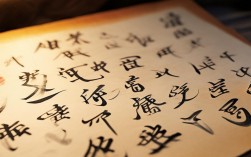

在中华文化的璀璨星河中,名言警句如同被岁月打磨的明珠,闪耀着智慧与哲理的光芒,它们不仅是语言的精粹,更是前人经验与思考的结晶,为后人提供着不竭的精神养分,深入理解并恰当运用这些箴言,能够提升个人修养,明晰处世之道。

探寻源头:出处与作者的深意

每一句流传至今的名言警句,都非无根之木、无源之水,其价值首先根植于对出处与作者的准确认知,这不仅是严谨治学态度的体现,更是深刻理解其内涵的钥匙。

“己所不欲,勿施于人”这句广为流传的格言,出自《论语·卫灵公》,它的作者是儒家学派创始人孔子,了解这一点,我们就能将其置于儒家“仁爱”与“忠恕”的思想体系中进行解读,这句话并非简单的处世技巧,而是体现了推己及人、将心比心的核心道德准则,是构建和谐人际关系的基石,倘若不知其源,则理解容易流于表面,甚至产生偏差。

再如,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,这气壮山河的诗句,出自南宋末年民族英雄文天祥的《过零丁洋》,知晓文天祥在兵败被俘、誓死不降的背景下创作此诗,我们才能真切感受到诗句中蕴含的凛然正气、视死如归的民族气节以及对青史留名的价值追求,作者的人格魅力与创作背景,极大地丰富了诗句的精神重量。

当我们接触一句名言时,首要步骤是考究其来源,是源于古代经典,如《论语》、《孟子》、《道德经》?还是出自诗词歌赋,如李白、杜甫的篇章?或是近现代思想家、革命家的著述?明确了作者与出处,就如同拿到了开启智慧宝库的正确钥匙。

洞察脉络:创作背景的语境还原

名言警句的诞生,往往与特定的历史环境、社会状况以及作者的个人际遇紧密相连,脱离具体语境去理解,难免会陷入断章取义的误区。

以“朱门酒肉臭,路有冻死骨”为例,这是唐代诗人杜甫在《自京赴奉先县咏怀五百字》中的名句,如果我们了解安史之乱前夜,唐朝社会表面繁华下隐藏的深刻危机,以及杜甫自身仕途失意、目睹民间疾苦的经历,就能深刻体会到这句诗所揭露的社会巨大不公,以及诗人内心的忧愤与悲悯,它不仅仅是对现象的描绘,更是对一个时代的批判。

又如曹操的“老骥伏枥,志在千里”,这句诗出自《龟虽寿》,写于曹操平定乌桓之后、南下征战之前,当时他已年过半百,在军事胜利的背景下,感叹生命有限而壮志无穷,表达了作者锐意进取、不懈奋斗的积极人生态度,清楚了这一背景,才能感受到其中昂扬的斗志,而非简单的老年人自勉。

还原创作背景,要求我们具备一定的历史知识,并愿意花时间去查阅相关资料,这个过程,本身就是一种深入学习,它让我们看到名言不再是孤立的文字,而是鲜活历史与真实情感的产物,从而获得更立体、更深刻的理解。

学以致用:实践中的灵活运用

理解了名言的来源与背景,最终目的是为了应用,使其在当代生活中焕发新的活力,运用之妙,存乎一心,关键在于恰当与贴切。

-

提升表达说服力: 在写作或演讲中,适时引用切合主题的名言,能够起到画龙点睛的作用,使论述更具权威性和感染力,论述坚持不懈的重要性时,引用荀子《劝学篇》中的“锲而不舍,金石可镂”;谈论机遇时,引用苏轼《晁错论》中的“来而不可失者,时也;蹈而不可失者,机也”,这能使观点更加凝练有力。

-

指导个人修身养性: 许多名言可以作为座右铭,用以自勉和反思,曾子的“吾日三省吾身”提醒人们要经常自我检讨;《中庸》里的“行远必自迩,登高必自卑”教导人们做事要循序渐进,将这些智慧内化于心,外化于行,能有效提升个人的道德修养和处事能力。

-

沟通与教育的桥梁: 在沟通或教育场景中,借用名言可以更委婉、更优雅地传达意图,用“水能载舟,亦能覆舟”来强调团队管理中民心向背的重要性,比直白的说教往往更具效果。

运用时需注意两点:一是准确性,确保引用无误,不张冠李戴;二是契合度,引用的内容必须与所要表达的观点或所处情境高度吻合,避免生搬硬套,否则会显得牵强附会。

赏析技法:语言艺术的魅力

名言警句之所以能历久弥新,与其精湛的语言表达手法密不可分,赏析这些艺术手法,能提升我们的语言审美能力。

- 对仗工整: 如“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”,句式整齐,意义相对,音韵和谐,朗朗上口。

- 比喻生动: 如“问渠那得清如许?为有源头活水来”,朱熹用“源头活水”比喻不断学习新知,化抽象为具体,形象深刻。

- 用典含蓄: 如“廉颇老矣,尚能饭否?”辛弃疾借战国老将廉颇的典故,委婉表达自己虽年老却仍渴望报国的复杂心情,内涵丰富。

- 夸张强调: 如李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,极度的夸张渲染了庐山瀑布的磅礴气势,给人以强烈震撼。

- 凝练概括: 大多数名言都具有高度的概括性,如“失败是成功之母”,短短几字即揭示了一种普遍规律。

体会这些修辞与表达手法,不仅有助于我们更好地理解和记忆名言,也能潜移默化地提升我们自身的语言表达能力。

名言警句是穿越时空的馈赠,以严谨的态度追溯其源,以同情的理解洞察其境,以智慧的眼光运用其理,以审美的眼光品味其艺,我们才能真正让这些古老的智慧在当下生根发芽,照亮前行的道路,在这个信息爆炸的时代,静心品味一句箴言所带来的启迪与宁静,或许正是我们所需要的。