诗歌,是人类精神世界中最精微的共振,它并非语言的装饰,而是存在本身的显影,当我们凝视一首诗,便是在凝视一个时代的心跳、一个灵魂的轨迹,以及语言如何突破其日常边界,去触及那不可言说之境,理解诗歌,便是理解我们自身存在的一种方式。

溯源:文本的来处与精神的故乡

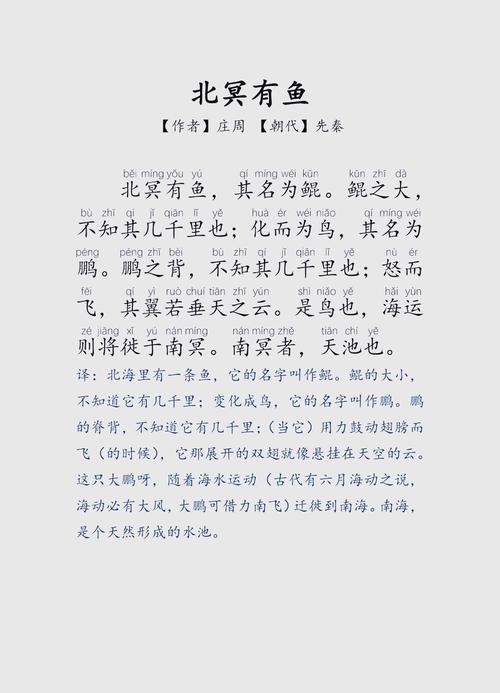

一首诗的诞生,绝非凭空而来,它有其确切的“出处”,这出处既是物理的,也是精神的,从《诗经》的“关关雎鸠,在河之洲”,我们听到的是先秦大地上的先民歌哭,是礼乐文明初萌时最质朴的情感与观察,这“出处”是黄河流域的沃野,是采诗官摇动的木铎,是集体无意识的自然流露,而屈原的《离骚》,其“出处”则是战国末期楚地瑰丽的神话山川,是诗人“信而见疑,忠而被谤”的满腔孤愤,是个人崇高意志与黑暗现实激烈碰撞后迸发的璀璨火焰。

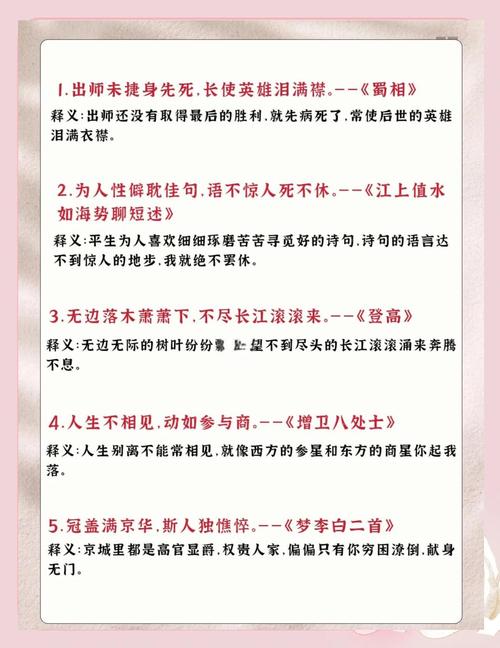

探寻出处,不仅是考据一首诗见于哪本典籍、哪个刻本,更是要回到孕育它的历史现场、地理空间与文化土壤,杜甫的诗被称为“诗史”,正因为其文本深深扎根于安史之乱前后的大唐山河破碎之中,读“国破山河在,城春草木深”,若不理解长安沦陷的“出处”,便难以体会那“草木深”三字中无尽的悲凉,诗歌的出处,构成了它不可复制的基因。

立心:作者的生命与时代的印记

作者是诗歌的创造者,但伟大的诗人往往也是其时代的敏锐感知者与记录者,诗人的生命经历、思想情感、学识修养,直接熔铸进诗歌的肌理,李白的飘逸不羁,与其漫游求仙的经历密不可分;苏轼的旷达超然,则是历经“乌台诗案”贬谪生涯后的精神淬炼。

作者并非孤立的存在,他身处特定的时代网络之中,其创作必然携带时代的印记,理解创作背景,是解锁诗歌深层意蕴的关键,李商隐诸多无题诗的精深晦涩,与晚唐政局诡谲、牛李党争的复杂背景息息相关,个人的情感郁结与对时局的忧惧无奈交织在一起,形成了那独特的、充满象征与暗示的诗境,将诗歌置于作者的生命史与时代的大背景中观照,文本才会从平面的文字变为立体的、有温度的生命表达。

探微:技艺的运用与意境的营造

诗歌是语言的艺术,其魅力极大程度上依赖于精妙的创作方法与使用手法,这些技艺,是诗人将内心图景转化为审美现实的桥梁。

在中国古典诗歌中,赋、比、兴是根基性的手法。“赋”是直陈其事,铺叙其情,如汉乐府的叙事;“比”是比喻,以此物言彼物;“兴”是由物起情,托物发端,如“桃之夭夭”引出对新娘的赞美,意象的营造尤为关键,诗人通过选取和组合意象(如明月、杨柳、孤舟、落日),构建出独特的意境空间,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦”等意象的密集叠加,无需任何赘言,一幅苍凉萧瑟的游子秋行图便跃然纸上。

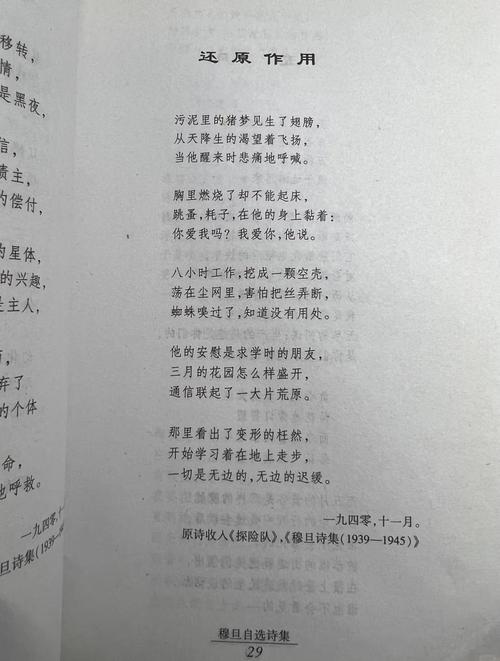

格律、声韵、对仗等形式规范,在古典诗词中不仅是技术规则,更是参与意义生成的重要部分,平仄的交替产生节奏之美,韵脚的呼应形成回环之趣,严谨的对仗则构筑起一种平衡与张力,现代诗歌虽多打破格律束缚,但更注重内在的节奏、语感的创新和陌生化的表达,通过分行、断句、词语的特殊搭配来创造新的诗意。

融通:当下的阅读与生命的对话

诗歌并非博物馆里的古董,它真正的生命力,在于能够穿越时空,与每一个时代的读者产生共鸣,如何使用诗歌?它不仅是学术研究的对象,更应是滋养日常生活的源泉。

阅读诗歌,最佳的方式是吟诵,通过声音的起伏,感受其韵律节奏,让文字的气韵与自身的呼吸相合,是调动想象与共情,尝试进入诗人构建的世界,体会其情感与哲思,不必急于寻求一个标准答案,诗歌的多义性正是其魅力所在,它可以是一种情绪的慰藉(如失意时读“行到水穷处,坐看云起时”),一种智慧的启迪(如困惑时读“不识庐山真面目,只缘身在此山中”),也可以是一种美的纯粹享受。

将诗歌融入生活,可以是对自然景物时心中自然流出的诗句印证,也可以是在特定情境下引用诗句来表达此刻心境,诗歌教会我们以更凝练、更敏锐、更富美感的方式观察世界,表达自我,它提升的是我们对语言的感知力,对情感的体察力,以及对存在深度的勘探力。

诗歌,是语言结出的最精粹的果实,它源于具体的时空与生命,却通过技艺的锤炼,抵达了普遍的人类境遇,它记录存在,也照亮存在,在信息喧嚣的时代,静心读一首诗,或许正是在纷繁表象中,锚定自我精神坐标的一种方式,它提醒我们,在实用的、线性的语言之外,还有一个凝练的、跳跃的、充满象征与无限可能的诗意世界,那正是人类心灵得以栖居和翱翔的广阔天地。