谈起古典诗词中的名篇,李白所作的《忆秦娥》无疑是其中一曲令人魂牵梦绕的绝唱,这首词以其苍茫深远的意境和凝练动人的笔法,历来被视为词中典范,甚至被后人推为“百代词曲之祖”,它不仅展现了诗仙李白在诗歌体裁上的卓越开拓,更承载着深厚的历史文化内涵与艺术价值,要深入理解这首作品,便需从其源流、作者、背景及艺术手法等多个维度细细品味。

忆秦娥》的作者归属,学界曾有不同见解,但主流观点仍将其归于李白名下,李白,字太白,号青莲居士,是盛唐时期最富浪漫色彩的伟大诗人,其诗风雄奇飘逸,想象瑰丽,素有“诗仙”之誉,值得注意的是,词这一文体在唐代尚处萌芽发展阶段,而李白的《忆秦娥》与另一首《菩萨蛮》,被普遍认为是文人词的开山之作,具有里程碑式的意义,这打破了词仅为民间曲词的旧有格局,将诗的意境与情怀注入新兴的音乐文学形式之中,极大地提升了词的艺术品格。

探究这首词的创作背景,需将其置于李白的人生境遇与时代氛围中考察,词中“秦娥梦断秦楼月”的意象,以及“乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝”的苍凉描绘,常被解读为寄托着诗人对人生际遇、历史兴衰的深沉感慨,李白一生怀抱济世之志,却历经坎坷,其足迹遍及大江南北,对世事变迁有着敏锐的洞察,词中出现的“秦楼”、“汉家陵阙”等历史意象,或许并非实指一时一地,而是诗人将个人生命体验融入广阔历史时空的艺术创造,借古之幽思,抒今之郁怀,使得全词意境超越了个体情感的范畴,升华为对永恒与流逝的哲学叩问。

在具体赏析这首词时,其精妙绝伦的艺术手法尤为值得称道,词牌“忆秦娥”本身便规定了曲调与格式,李白在此框架下运笔,可谓匠心独运。

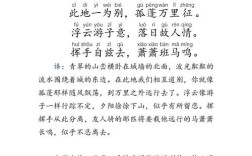

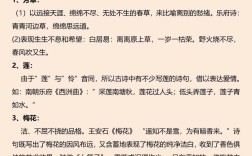

开篇“箫声咽,秦娥梦断秦楼月”,起笔便以呜咽的箫声定下悲凉基调,勾勒出一幅凄清的画面:秦地女子从梦中惊醒,唯见楼头一轮孤月,一个“咽”字,将声音具象化,赋予情感,瞬间渲染出浓重的哀愁氛围。“秦楼月”三字重复出现,不仅是词牌格律的要求,更形成了回环往复的韵律美与缠绵不尽的情感张力。

随后,“年年柳色,灞陵伤别”两句,由眼前之景转入时序更迭与人间别恨的咏叹,灞桥折柳赠别是唐代习俗,柳色年年新绿,而离别之痛岁岁不绝,时空的永恒与人事的短暂在此形成鲜明对照。

下阕笔锋荡开,境界更为宏阔。“乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。”乐游原是长安名胜,昔日繁华喧闹;咸阳古道则承载着无数历史车马的痕迹,清秋时节,音信踪迹全然断绝,一片寂寥,这既可能是对具体场景的描绘,更是对繁华消歇、历史沉寂的象征性表达。

西风残照,汉家陵阙”八字,被王国维在《人间词话》中盛赞为“寥寥八字,遂关千古登临之口”,西风萧瑟,落日余晖,映照着汉代帝王的陵墓与宫阙,没有直接的抒情与议论,仅以纯粹的自然与历史意象并置,便营造出无比苍茫、悲壮且崇高的意境,个人的愁思至此完全融入历史长河与天地景象之中,形成了一种震撼人心的悲剧美与崇高感,这种以景结情、气象浑成的笔法,达到了“言有尽而意无穷”的至高艺术境界。

从诗词教学与鉴赏的角度而言,《忆秦娥》提供了多重切入路径,它可作为理解“意境”这一核心美学概念的典范,词中情景交融,由细微的箫声、月色,扩展到灞陵柳色、古道西风,最终落于汉家陵阙的宏伟景象,情感与画面层层推进,意境深邃辽远,它展示了古典诗词中“用典”与“化用”的高超技巧,词中“秦娥”、“灞陵”、“乐游原”、“汉家陵阙”等均富含文化历史积淀,诗人信手拈来,不着痕迹,却极大地丰富了文本的内涵,其语言凝练如金,每一个字词都经过千锤百炼,无可替代,如“咽”、“断”、“绝”、“残”等字,精准地传达了情感的力度与色彩的浓度。

对于今天的读者,吟咏《忆秦娥》,不仅是在欣赏一件语言艺术的瑰宝,更是在进行一场跨越千年的精神对话,它让我们感受到,伟大的诗歌能够突破时空限制,将个体生命的瞬间感悟,与人类共通的关于时间、历史、存在的情感体验紧密相连,李白在这首词中展现出的,不仅仅是个人的才情,更是一种吞吐日月、俯仰古今的宇宙意识与生命情怀。

当我们再次默念“西风残照,汉家陵阙”时,所领略的已不限于唐诗宋词的格律之美,而是中华文化血脉中那种对生命本质的深刻洞察与对永恒价值的执着追寻,这首词如同一座精神的灯塔,其光芒穿越历史迷雾,持续照耀着后来者的心灵世界,提醒我们在喧嚣的日常之外,仍有一片由诗歌守护的、关乎永恒与美的辽阔疆域,这或许正是古典诗词历经千年而魅力不衰的根本原因。