汉服,作为华夏衣冠体系的重要载体,其形制纹样承载着历史的记忆,而其风韵神采,更在千年诗词歌赋中得到了最为灵动与深刻的诠释,那些咏叹服饰的诗句,不仅是文学瑰宝,更是我们理解传统服饰文化、感受古人生活美学的珍贵窗口。

风雅之源:诗词中的汉服意象

古代诗词中对服饰的描写,绝非简单的外貌白描,而是融入了时代风尚、礼仪制度、个人情志与文化理想的综合表达。

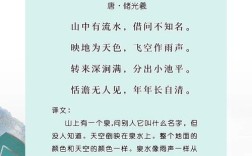

从《诗经》的质朴咏唱开始,服饰便已成为情感的载体。“青青子衿,悠悠我心”,一件青色交领的学子之服,牵动的是少女缠绵的思念,其款式色彩具体而微,情感却穿越千年依然鲜活,屈原《离骚》中“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,则以香草美服为喻,开创了“香草美人”的象征传统,将服饰提升到象征高洁人格与政治理想的精神高度。

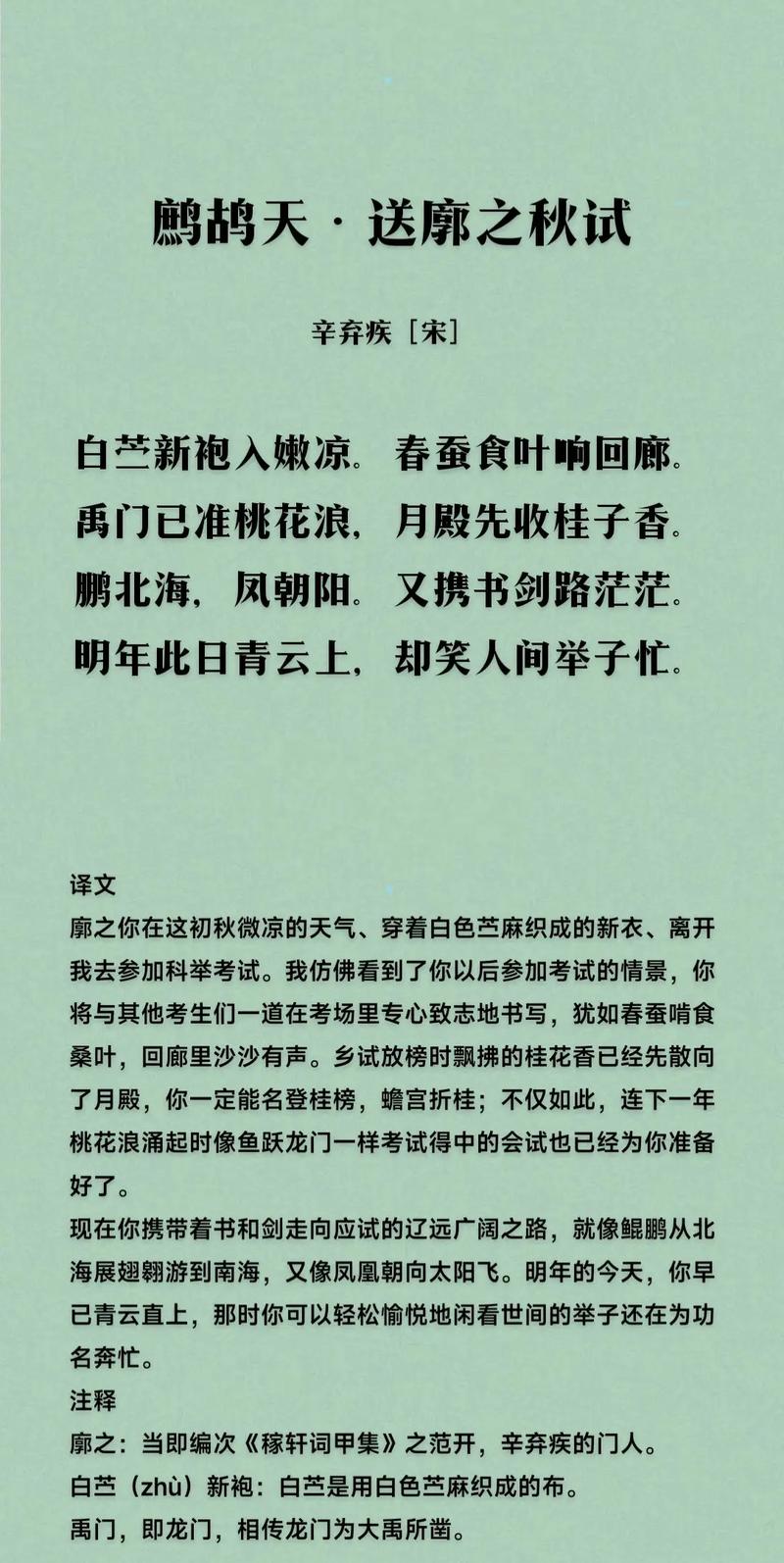

至唐宋诗词鼎盛时期,对服饰的描绘更为精细华美,且与社会生活紧密相连,李白笔下“云想衣裳花想容”的瑰丽想象,杜甫诗中“绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟”的工笔重彩,不仅展现了唐代服饰的丰美华丽,更折射出整个时代的繁荣气象,宋代诗词则更显清雅内敛,晏几道“记得小蘋初见,两重心字罗衣”的描写,服饰成为承载往昔深情与时光怅惘的微妙信物。

知人论世:作者、背景与服饰密码

解读诗词中的汉服,必须结合作者的生平与创作背景,方能窥见服饰描写之下的深意。

以唐代诗人白居易的《上阳白发人》为例,“小头鞵履窄衣裳,青黛点眉眉细长,外人不见见应笑,天宝末年时世妆。”诗中描述的“窄衣裳”是天宝年间流行的胡风样式,而这位深宫女子却因与世隔绝,仍穿着几十年前的旧时妆束,这里的服饰,是时代变迁的刻度,更是人物悲剧命运的无声见证,不了解“天宝末年”由盛转衰的历史背景,便难以深切体会诗句中那刻骨的苍凉。

同样,宋代词人蒋捷的《一剪梅·舟过吴江》中写道:“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。”词人身处国破家亡的漂泊之际,句中虽未直接写衣,但那种时光飞逝、山河变色的慨叹,与文人服饰所象征的从容雅致生活已形成强烈对比,服饰文化的安稳,往往与家国命运的安定息息相关。

匠心独运:诗词描绘服饰的艺术手法

诗人词家运用多种艺术手法,使静态的服饰在文字中焕发出动态的生命力。

其一,工笔细描与写意传神相结合,温庭筠“新帖绣罗襦,双双金鹧鸪”,对女子襦裙上的纹样进行精细刻画;而曹植“罗衣何飘飘,轻裾随风还”,则弃细节而重神韵,以飘逸的动态勾勒出洛神的超凡风姿。

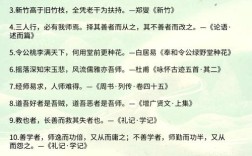

其二,巧妙运用比喻与象征,服饰常被比喻为自然之物,如“霓裳羽衣”以云霞彩虹为喻,极尽华美想象,更多时候,服饰成为品格与心境的象征,如于谦《石灰吟》中“浑身碎骨浑不怕,要留清白在人间”,以“清白”双关,将服饰色彩与人格操守完美统一。

其三,以服饰构建场景与叙事,王维《洛阳女儿行》中“良人玉勒乘骢马,侍女金盘脍鲤鱼,画阁朱楼尽相望,红桃绿柳垂檐向,罗帷送上七香车,宝扇迎归九华帐。”通过一系列与人物身份相匹配的服饰、车马、器物的铺陈,生动再现了唐代贵族生活的奢华图景,服饰是其中不可或缺的视觉元素。

古韵今用:诗词在当代汉服文化中的活化

对于今天的汉服爱好者而言,古典诗词不仅是欣赏的对象,更是可以活用的文化资源。

深化文化理解:在选择或制作一套汉服时,与其相关的诗词能提供穿越时空的灵感,想要体现晋人风骨,可参读《世说新语》中的人物风貌与相关诗赋;想要复原唐宋风尚,同时期诗词便是最生动的形制、纹样与穿着场景的参考资料。

提升意境表达:在汉服摄影、雅集等活动中,恰当引用或化用诗词,能瞬间提升活动的文化品位,身着曲裾深衣,漫步于秋日园林,心中默念“蒹葭苍苍,白露为霜”,人与景、衣与诗便浑然一体,共同营造出古典意境。

创新设计源泉:许多汉服设计师从诗词中汲取色彩、纹样与意境,一句“天水碧,染就一江秋色”,可能启发一种独特的青绿色系;一句“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,其意象则可转化为服饰上的梅花纹样或清冷色调的设计主题。

古典诗词中的汉服世界,是一个融合了历史、礼仪、美学与情感的丰富宇宙,它告诉我们,汉服之美,不仅在于其考究的形制与精湛的工艺,更在于它被赋予的文化灵魂与诗意生命,当我们身着汉服,吟咏着千年前的诗句,便是在进行一场跨越时空的对话,让古老的衣冠重新承载起当代人对中华文明的理解与深情,这份由诗词点亮的风雅,正是汉服文化能够持续打动人心、传承不息的内在光芒。