血火淬炼的诗篇与民族记忆的铭刻

1937年7月7日,卢沟桥的枪声划破长夜,中华民族全面抗战的序幕就此拉开,这场深刻改变中国历史进程的事件,不仅被载入史册,更在同时代及后世诗人的笔下,化作一行行饱含血泪与呐喊的诗句,这些以七七事变为主题的诗歌,是文学创作,更是历史的证言、民族情感的容器和战斗的号角,它们以独特的艺术形式,将个体的命运与国家的存亡紧密相连,为我们理解那段烽火岁月提供了鲜活而深刻的情感维度。

诗篇的出处与作者群像:战火中的笔与枪

七七事变后的诗歌创作,呈现出空前广泛的作者群体和多元的传播路径,其作者主要可分为三类:

第一类是亲历前线的将士与战地文人。 他们既是战争的参与者,也是记录者,如著名爱国将领冯玉祥,在事变后不久即写下《卢沟桥》一诗:“卢沟桥,卢沟桥,男儿坟墓在此桥!……卢沟桥,卢沟桥,国家存亡在此桥!”诗句铿锵如战鼓,直接表达了誓死守卫国土的决心,这类诗作多发表于当时的军报、战地通讯或油印传单上,首先在部队和战区流传,极大地鼓舞了士气。

第二类是身处后方的诗人与知识分子。 他们虽未直接持枪,却以笔为刃,如“雨巷诗人”戴望舒,在民族危亡的感召下,诗风从早期的朦胧婉约转向深沉激昂,创作了《我用残损的手掌》等作品,寄托了对山河破碎的痛楚与对光明的执着期盼,诗人艾青在《雪落在中国的土地上》发出沉痛叩问:“中国的路/是如此的崎岖/是如此的泥泞呀。”这些诗篇通过《抗战文艺》、《七月》等进步刊物传播,唤醒了广大国人的救亡意识。

第三类是民间自发的歌谣与匿名创作。 在广大的沦陷区和后方,产生了大量民谣、鼓词和街头诗,例如当时流传的民谣:“卢沟桥,狮子吼,日军强盗下了手,中国人,齐奋斗,不打倒鬼子不罢休!”这些作品作者不详,语言质朴,节奏明快,易于传唱,成为动员民众最直接、最有力的文艺形式。

这些诗歌的原始出处,从墙报、传单到正式出版物,构成了一个覆盖社会各阶层的抗战文艺传播网络,使诗歌真正成为“时代的号角”。

创作背景:山河破碎下的精神抗争

七七事变诗歌的勃兴,绝非偶然的文学现象,而是植根于深重的民族危机与全民族抗战的洪流之中。

其社会背景是国土的沦丧与民族的生死考验。 北平、天津迅速失守,华北危急,继而淞沪会战爆发,战火蔓延大半个中国,巨大的创伤与悲愤,为诗歌提供了最沉重也最炽热的素材,诗人王亚平在《血的斗笠》中写道:“七月,卢沟桥响起了炮声,/ 中国人民的心里,/ 爆裂出抗战的火花。”诗歌直接成为情感宣泄与集体动员的出口。

其文化背景则是“文章下乡,文章入伍”的文艺思潮。 在“中华全国文艺界抗敌协会”的号召下,几乎所有诗人都自觉将创作与抗战救国紧密结合,诗歌的功能被空前强化,审美追求让位于现实呐喊,卞之琳、何其芳等此前醉心于现代主义技巧的诗人,也纷纷转向书写严峻的现实,这使得该时期的诗歌整体上呈现出一种质朴、刚健、充满战斗性的共同风貌。

其情感背景是交织的悲怆与希望。 诗中既有对家园沦陷、同胞罹难的深切哀悼,如“破碎的河山,/ 凋零的市街”(力扬《射虎者及其家族》),更有对不屈意志的颂扬与胜利信念的坚守,如田间的《给战斗者》:“我们必须/拔出敌人的刀刃/从自己的血管。”这种悲壮与激昂的复合情感,正是时代精神在诗歌中的精准投射。

使用方法:作为武器与火炬的诗歌

在抗战时期,诗歌超越了书斋雅赏的范畴,被赋予了极其具体而实用的社会功能。

鼓舞士气的战斗檄文。 诗歌被大量朗诵于战前动员会、军营和前线,高兰的《我的家在黑龙江》等朗诵诗风行一时,诗人本人也奔赴各地进行朗诵演出,用声音的力量直接点燃将士的抗战热情,诗歌与枪炮一样,成了打击敌人的武器。

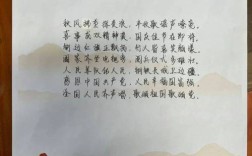

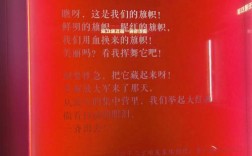

唤醒民众的宣传利器。 诗人走进乡村、街道、工厂,创作了大量通俗易懂的街头诗、传单诗,这些诗被写在墙壁上、印在传单上,甚至刻在竹板上流传,它们简洁有力,直指人心,有效地进行了抗战宣传与民众启蒙。

记录历史的文学碑铭。 诗歌以高度凝练的形象和情感,捕捉了战争中的典型场景与瞬间,如逃难的人群、废墟上的炊烟、母亲送儿上战场的身影,这些诗篇共同构成了一部民族的“心灵史”,为后世留下了不可或缺的历史记忆与情感档案。

艺术手法:现实主义的深化与形式的创新

与功能的需要,七七事变及相关抗战诗歌在艺术手法上做出了显著调整与创新。

在语言上,追求通俗明朗与力度。 大量采用口语、呼喊式语句和排比句式,减弱了过往的晦涩与雕琢,以增强鼓动性,如“起来!起来!起来!”的反复呼告,在诗中屡见不鲜,模仿了进军的节奏。

在意象上,形成了一套具有时代特色的象征系统。 “血”、“火”、“风暴”、“雷电”象征战争与抗争;“土地”、“母亲”、“黄河长城”象征祖国与民族;“黑暗”、“寒冬”象征日寇的压迫;“曙光”、“春天”象征胜利与新生,这些意象具体可感,饱含情感,极易引发共鸣。

在体裁上,朗诵诗与街头诗成就突出。 这两种形式强调声音的感染力与现场的传播效果,推动了诗歌从“视觉艺术”向“听觉艺术”的扩展,传统的旧体诗词也焕发新生,许多老一辈文人如柳亚子、郭沫若,用旧形式表达新精神,写出了慷慨悲歌之作。

在抒情方式上,实现了从“小我”到“大我”的升华。 诗人的个人感伤普遍融入对民族命运的深切关怀之中,抒情主体常常是“我们”——整个受苦受难而又奋起反抗的中国人民,这种集体主义的抒情姿态,是时代对诗歌的必然要求。

这些诞生于民族存亡关头的诗篇,其价值早已超越文学本身,它们是用文字凝结的民族精魂,是枪炮声中不屈的文化抵抗,今天重读“七七事变”的诗歌,我们不仅是在赏析一种文学体裁,更是在触摸一段滚烫的民族记忆,聆听先辈在绝境中发出的怒吼与希冀,这些诗告诉我们,诗歌可以拥有怎样的力量——它能在至暗时刻点燃火光,能在破碎山河上铭刻信念,这份将个人才情融入时代洪流、以艺术担当道义的传统,是中国现代诗歌最可宝贵的精神遗产,提醒着我们,真正的诗篇永远与人民的呼吸和土地的命运一同脉动。