诗歌,是人类精神世界中最精粹的语言结晶,它用最凝练的文字,承载最深沉的情感与最辽阔的想象,探寻诗歌的高尚之处,不仅是欣赏其文字之美,更是深入理解其诞生的土壤、创作者的心魂,以及穿越时空依然熠熠生辉的智慧与技法。

溯源:诗歌的根脉与时代之镜

每一首传世诗篇,都不是凭空而来的孤岛,它的出处,深深植根于特定的文化传统与历史语境之中,中国的《诗经》,收录了西周初年至春秋中的诗歌,其“风”来自十五国的民间歌谣,“雅”为宫廷宴享乐歌,“颂”是宗庙祭祀乐章,它不仅是诗歌的源头,更是古代社会生活的百科全书,从中我们能听到先民的劳作、爱情、征战与祈愿,同样,西方诗歌的源头《荷马史诗》,诞生于古希腊的口头传统,宏大叙事中交织着神话、历史与早期的人类价值观。

理解诗歌,必须回到它的创作背景,这背景是个人命运与时代风云的交响,读杜甫的“国破山河在,城春草木深”,若不置于安史之乱后长安沦陷的悲凉图景中,便难以体会其中浸透的家国之恸,读苏轼的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,若无其因“乌台诗案”贬谪黄州,于人生低谷中面对浩瀚江流的经历,也难以领悟那超越个人荣辱的宇宙人生之思,诗歌是诗人对所处时代最敏锐、最深刻的回应,是镌刻在语言上的历史年轮。

铸魂:诗人之心与人格力量

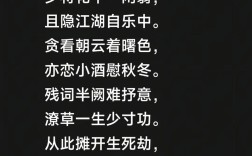

诗歌的高尚,极大程度上源于创作者高尚或真挚的人格境界,作者并非仅仅是文字的巧匠,更是其生活体验、哲学观念与生命气度的全部投射,屈原创作《离骚》,“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,其九死不悔的爱国情怀与追求理想的执着精神,构成了诗歌撼动人心的灵魂底色,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的恬淡,是其“不为五斗米折腰”、主动选择与自然合一的真实人格写照。

这种作者与作品的统一,构成了古典文论中“文如其人”的重要观念,读者通过诗歌,与千百年前的伟大灵魂对话,感受他们的喜悦、悲愤、旷达与忧伤,这种跨越时空的情感共鸣与精神传承,是诗歌教育中最动人的部分,学习诗歌,也是在观摩一种人生境界,汲取一种精神力量。

匠心:诗歌的技艺与美学法则

诗歌是戴着镣铐的舞蹈,其高尚的艺术成就离不开精妙的使用手法与创作法则,这些手法是诗人将无形情感转化为有形意象的桥梁。

在语言层面,有格律、音韵的讲究,中国古典诗词的平仄、对仗、押韵,构建了音乐性的美感,朗读时抑扬顿挫,朗朗上口,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,数字、颜色、动作的对仗工整自然,画面与节奏俱佳。

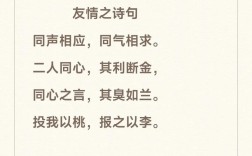

在形象塑造上,赋、比、兴是核心手法。“赋”是直陈其事,铺叙描写;“比”是比喻,以此物比彼物;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题,自然含蓄,意境深远。

更高级的手法在于意象的营造与意境的开拓,诗人将主观情意与客观物象融合,形成意象,多个意象组合则升华为意境,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,连续九个意象叠加,无需直言“断肠”,一幅苍凉孤寂的游子秋行图已然呈现,意境全出,这就是诗歌“言有尽而意无穷”的魅力。

象征、用典、通感、虚实相生等手法,都极大地丰富了诗歌的表现力,李商隐善用象征,其《无题》诗中的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,以物喻情,至死不渝的思念得以具象化,辛弃疾词中大量用典,将历史人物的精神气概融入当下情怀,拓宽了词作的时空厚度。

致用:诗歌的当代价值与生命实践

古典诗词并非博物馆中的陈列品,而是可以融入当代生活、滋养现代心灵的活水,它的使用方法,在于诵读、在于品味、在于化用。

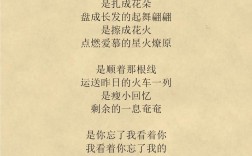

诵读是基础,通过有声的朗读,感受诗歌的音韵节奏,让语言之美通过声音直抵心灵,品味是关键,静心涵泳,逐字逐句推敲,调动想象还原诗境,结合背景知人论世,方能渐入佳境,化用是升华,将诗歌的精神与智慧内化为自身的修养,在合适的场景引用诗句表达情意,或从诗中获取面对困境的豁达与勇气。

在逆境中,李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪迈,能给予我们振奋的力量;在浮躁时,王维“行到水穷处,坐看云起时”的禅意,能帮助我们找回内心的宁静;在表达情谊时,一句“海内存知己,天涯若比邻”,胜过千言万语,诗歌教会我们以更精微、更深刻的方式感知世界,表达情感,它提升的是我们整体的语言素养与生命质量。

高尚的诗歌,是文明星河中最恒久的坐标,它源于最真实的历史与人性,经过诗人人格的淬炼与艺术匠心的雕琢,最终成为能够穿越时间、照亮人心的光芒,学习诗歌,是一个与美相遇、与智者对话、最终丰富自身生命的过程,这份由语言承载的厚重与精美,值得每一个人用一生去亲近,去体悟,去传承,在喧嚣的现代生活中,葆有一份诗心,便是为灵魂保留一片宁静、高尚的栖息地。