诗歌,是语言凝练出的星辰,是情感与智慧共振的回响,它穿越千年时光,至今仍在我们唇齿间留香,心头上叩击,要真正走进一首诗,并非仅仅诵读字句,而需循着若隐若现的路径,去探寻它的源头、它的诞生与它被赋予生命的方式。

溯源:从何处来,往何处去

每一首诗都非凭空而生,它有其确切的“籍贯”,这籍贯,首先是其文本的出处,它可能载于《全唐诗》的某一卷,可能收录于《剑南诗稿》的某一辑,也可能静静躺在某位现代诗人的个人诗集里,知晓出处,是确认诗歌身份的第一步,如同认识一个人,先知其姓名与家乡。

更深层的“籍贯”,在于诗人本身,作者的生平际遇、思想脉络,是孕育其诗作的土壤,读杜甫,需知他身处大唐由盛转衰的剧变,一生颠沛流离,方能体会“国破山河在,城春草木深”中那沉郁顿挫的悲怆,读苏轼,需了解他屡遭贬谪却旷达超然的人生境界,才能读懂“一蓑烟雨任平生”背后的洒脱与韧性,诗人将生命的年轮、时代的印记,悉数化入诗行,了解作者,便是拿到了解读诗歌精神密码的钥匙。

探境:时代的风与个人的灯

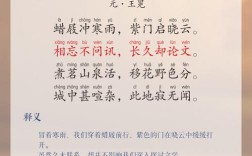

创作背景,是诗歌诞生的具体时空与直接动因,它可能是宏大的历史事件,如安史之乱之于杜甫的《春望》;可能是一次具体的行程经历,如李白出蜀途中的《峨眉山月歌》;也可能是一瞬间的心绪触动,如李清照雨夜后的“昨夜雨疏风骤”,背景如同诗歌的“诞生证明”,解释了它为何在那个时刻,以那种面貌出现。

有时,背景藏于诗题或小序之中,如白居易《琵琶行》的“元和十年,予左迁九江郡司马……感斯人言,是夕始觉有迁谪意”,直接铺设了聆听琵琶、共伤沦落的情感基调,有时,背景需结合史料推断,深入背景,我们看到的便不再仅是文字风景,更是诗人于特定历史气压下呼吸的轨迹,是个人命运在时代洪流中激起的独特浪花。

品鉴:技法与意境的交融

诗歌之美,既在情怀之真,亦在技艺之妙,古典诗词尤其讲究形式格律与艺术手法。

格律是诗的骨架与律动,近体诗的平仄、对仗、押韵,词牌的句式、字数、韵位,构成了汉语独特的音乐性,体会“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的工整对仗与开阔气象,感受《声声慢》中“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”叠字带来的徘徊低回之韵,形式本身就在参与情感的建构。

手法是诗人点石成金的技艺,比喻让抽象变得可感,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,用典借古言今,于有限字句中拓展无限历史纵深,“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?”象征赋予物象深意,“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”已超越具象,成为奉献精神的永恒象征,了解这些手法,如同掌握了解剖美的工具,能更清晰地看见诗意生成的肌理。

意境,则是技法最终抵达的彼岸,它是情景交融、虚实相生所营造出的,可供读者神游的艺术空间,王维的“明月松间照,清泉石上流”,画面静谧,传达出超然物外的禅意,马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,意象叠加,渲染出天涯游子孤寂苍凉的秋思,品味意境,要求我们调动全部感官与想象,沉浸其中,获得超越字面的审美体验与心灵共鸣。

致用:诗歌在当代的呼吸

诗歌并非博物馆里的标本,它活在当下的阅读与运用中。

阅读是再创造的过程,不必拘泥于唯一“标准答案”,而应以自身学识、阅历与情感去对接、填充诗中的空白,不同人生阶段读同一首诗,感受往往迥异,这正是诗歌常读常新的魅力。

诗歌可以丰富我们的表达,在合适的场合,引用一句贴切的诗词,远比苍白直叙更有力量,描述坚韧,可说“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”;感慨时光,可叹“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,它让我们的语言更有底蕴,情感传达更为典雅含蓄。

更深层的使用,在于让诗歌的精神滋养生命,失意时,从“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”中汲取豪迈;孤独时,在“海上生明月,天涯共此时”中找到共情;审视生活时,借“采菊东篱下,悠然见南山”获得片刻超脱,诗歌成为我们应对世事的智慧锦囊,安顿心灵的清凉剂。

寻找诗歌,是一场双向的奔赴,我们探寻它的历史坐标与创作秘辛,它则照亮我们内心的角落与现实的迷途,这个过程,需要知识的积累,更需要心灵的敞开,不必急于求成,每一次对出处的考证,对背景的了解,对手法的琢磨,对意境的沉浸,都是与诗歌更近一步的对话,当某一天,一首诗不再仅是书本上的文字,而能自然映照你的心境,或为你打开一个崭新的感知维度,你便真正找到了它,它也找到了你,诗歌的生命,就在这不断的寻找与相遇中,生生不息。