从田园牧歌到心灵深处的回响

乡野的风,带着泥土与青草的气息,吹过一代又一代人的童年,将这份独特的生命体验凝练成诗行,不仅是个人情感的抒发,更是对一种文化根脉的追溯,书写乡下孩子的诗歌,如同拾起散落在田埂间的珍珠,需要理解其脉络、掌握其方法,才能让笔下的文字既有泥土的芬芳,又不失诗歌的灵光。

溯源:诗歌的出处与传承谱系

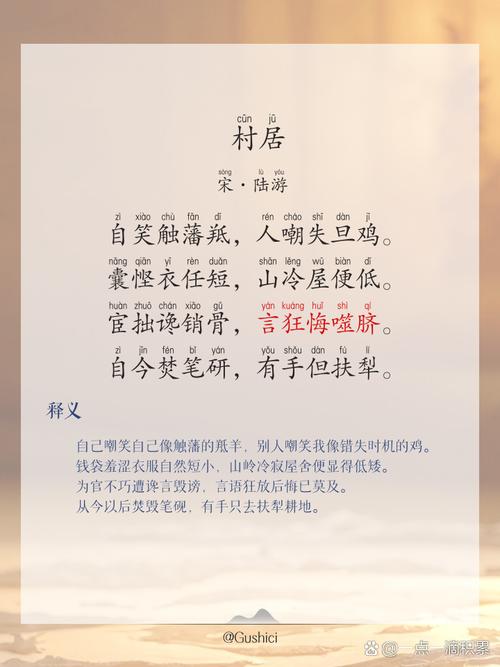

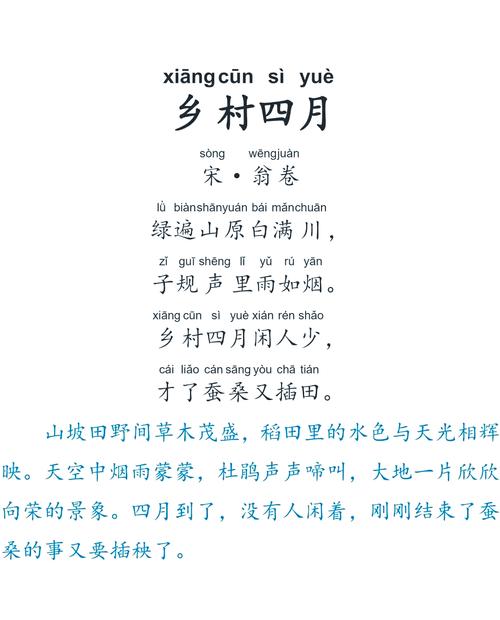

聚焦乡下孩童的诗歌创作,并非无源之水,在中国古典诗歌的长河中,田园诗早已自成一体,东晋陶渊明被尊为“田园诗派”的开创者,他的《归园田居》、《饮酒》等作品,虽多写成人躬耕之乐与心境,但其“采菊东篱下,悠然见南山”所构建的恬淡意境,为后世描绘乡村纯真生活提供了美学范式,唐代王维、孟浩然进一步将田园景色与禅意、情趣融合,诗中虽少直接刻画孩童,但其对自然万物细致入微的观察与热爱,是书写乡村童年不可或缺的精神源头。

至现代,诗歌的目光更多投向孩童本身,如诗人刘大白的《卖布谣》,虽以成人口吻叙述,却触及乡村经济的艰辛,间接映照出孩童的生存环境,当代诗坛中,更有许多诗人将笔触直接对准乡村童年记忆,用现代汉语的白描与意象,重现那片土地上的欢笑与孤独,这些作品散见于各类诗歌选集、文学期刊以及诗人的个人专集中,构成了一个丰富而动人的谱系。

观照:作者的视角与创作背景

书写乡下孩子的诗歌,作者的身份与心境至关重要,他们大抵可分为两类:

一类是“归来者”或“追忆者”,他们往往拥有真实的乡村童年经历,成年后离开乡土,进入城市,时空的距离使得童年记忆发酵、澄澈,成为创作的不竭源泉,他们的诗歌,充满细节的真实感:河沟里摸鱼的滑腻,傍晚炊烟的形状,祖母呼唤的方言尾音……这些记忆因时光的打磨而镀上温暖或惆怅的光晕,他们的创作背景,常与个人的乡愁、对现代化进程中乡土变迁的反思紧密相连,诗中既有甜蜜的缅怀,也隐含着淡淡的失落。

另一类是“观察者”或“共鸣者”,他们或许并非在乡村长大,但凭借敏锐的共情能力与深刻的人文关怀,将乡村孩童的生活状态作为观察中国社会某一侧面的窗口,他们的创作,更注重提炼普通乡村儿童面临的普遍境遇——留守的期盼、对远方的想象、与自然生灵的互动,其创作背景通常源于深入乡村的采风、社会调查,或是对某一社会现象的持续关注,诗歌因而承载了更广泛的社会学意义。

淬炼:核心创作手法

要让诗歌打动人,需要将原始素材进行艺术淬炼,以下是几种核心手法:

- 意象的择取与营造:乡村童年充满独特的意象库,避免使用空泛的“美好”“快乐”等词,而是具体到“打猪草的竹篮”、“磨得发亮的石门槛”、“被蝉鸣胀破的午后”、“田埂上歪斜的蒲公英”,这些意象是通往特定情感与记忆的钥匙,用“断线的风筝挂在高压线上”,既能写实,又可隐喻留守儿童与父母的联系状态。

- 细节的白描与点亮:诗歌的力量常在于一个猝不及防的细节,专注于描绘一个场景的细微处:孩子冻裂的手背上沾着的泥点,他如何仔细地把一颗舍不得吃的糖埋进土里“种”起来,黄昏时他对着大山喊话等待回声的侧影,真实的细节远比华丽的抒情更有分量。

- 儿童视角的纯真与陌生化:尝试用孩子的眼睛和心灵去感知世界,在孩童看来,露珠可能是星星的汗水,犁铧翻开的泥土藏着古老的秘密,老牛的反刍是在咀嚼时光,这种视角天然具有“陌生化”效果,能让寻常事物焕发诗意,同时保持情感的纯粹。

- 方言与乡土语言的化用:适当、巧妙地融入方言词汇或乡土表达,能极大增强诗歌的地域特色与生活气息,如称呼、拟声词、特有的比喻,但需注意度,以不影响整体理解和诗意为准,最好能通过上下文自然领会。

- 情感的多层次表达:乡下孩子的世界不单是牧歌,诗歌应诚实地面对其中的复杂:有与自然嬉戏的无拘快乐,也有物质匮乏的困顿;有祖辈宠溺的温暖,也有对父母思念的酸楚;有对外面世界的好奇,也有对脚下土地懵懂的热爱,这种情感的复合性,正是诗歌走向深刻的路径。

共鸣:诗歌的使用与读解

对于访客而言,阅读和品味这类诗歌,可以是一场心灵的返乡之旅,不必急于寻求艰深的“中心思想”,而是首先打开感官,跟随诗句去看见、听见、嗅见那个乡村世界,可以尝试联系自身的童年记忆,无论城乡,找到情感共鸣的接点,进而,思考诗歌所映照的更为广阔的内容:城乡关系、时代变迁、人的成长与根脉。

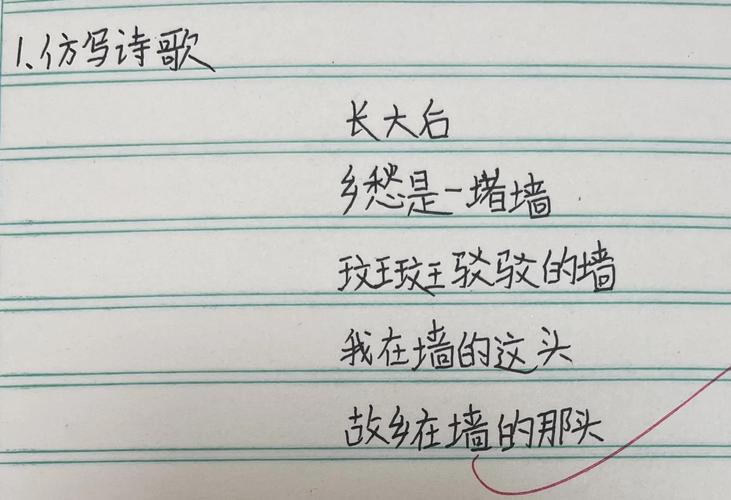

对于有意尝试创作的访客,建议从记录最难忘的一个场景、一种声音、一种气味开始,写下最初、最直接的印象,然后再反复修改、提炼,寻找最贴切的词句,多阅读优秀的同类诗歌,分析诗人是如何处理类似题材的,最重要的是保持真诚,让情感自然流淌,技巧是为更好地服务这份情感。

书写乡下孩子的诗歌,最终是书写一种生命的原初状态,书写人与土地最直接、最质朴的连接,它是对消逝或正在变迁的时光的挽留,也是一种文化记忆的存证,在钢筋水泥的丛林里,这样的诗歌如同一扇窗,让我们得以眺望那片孕育了最初梦想的田野,并从中汲取一份沉静与力量,这或许就是为何,那些关于乡下孩子的诗行,总能轻易拨动我们心弦的原因。