诗歌中的灵性象征与文化传承

鹤,在中国古典诗歌中占据独特地位,它不仅是自然界的珍禽,更是诗人寄托情感、表达理想的载体,从《诗经》到唐宋诗词,鹤的形象穿越千年,成为中华文化中高雅、长寿、隐逸的象征,这一意象的演变与运用,折射出中国诗歌创作的美学追求和精神境界。

诗歌源流:鹤意象的文学谱系

鹤在诗歌中的最早记载可追溯至《诗经·小雅·鹤鸣》:“鹤鸣于九皋,声闻于野。”这里鹤的鸣叫被赋予警示与启示的意味,成为君子品德的隐喻,汉代乐府诗中,鹤开始与仙人、长生观念结合,如《相和歌辞·王子乔》中“王子乔,参驾白鹿云中遨,下游来,王子乔,参驾白鹿上至云,戏游遨”,虽未直接提及鹤,但开创了仙禽意象的传统。

魏晋南北朝时期,鹤的意象进一步丰富,鲍照《舞鹤赋》以细腻笔触描绘鹤的形态与姿态,将其升华为精神自由的象征,这一时期,鹤逐渐脱离单纯的物象描写,成为士人超脱尘世、追求精神境界的寄托。

唐代是鹤意象发展的鼎盛期,杜甫、白居易、刘禹锡等诗人都在作品中运用鹤的意象,白居易《池鹤》中“高竹笼前无伴侣,乱鸡群里有风标”一句,以鹤自喻,表达不愿同流合污的志节,刘禹锡《秋词》中“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”,则赋予鹤昂扬向上的精神气质,打破悲秋传统。

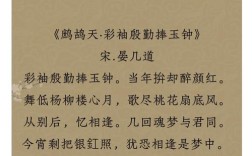

宋代诗词中,鹤的意象更趋内敛与哲理化,林逋“梅妻鹤子”的典故,使鹤成为隐逸生活的标志;苏轼《鹤叹》中“园中有鹤驯可呼,我欲呼之立坐隅”,则体现人与鹤的亲近关系,反映宋代文人注重日常生活的审美取向。

创作背景:时代精神与个人境遇的交融

诗人对鹤的吟咏,往往与特定历史背景和个人经历密切相关,唐代国力强盛,诗歌中的鹤多具豪迈气概,如李白《赋得鹤送史司马赴崔相公幕》中“峥嵘丞相府,清切凤凰池”,以鹤喻才士,反映盛唐积极用世的精神。

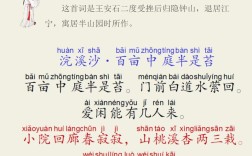

宋代文人地位提高但政治环境复杂,鹤意象中隐逸倾向增强,陆游《赠鹤》中“携鹤山中采药归,白云深处掩柴扉”,体现南宋士人在政局动荡中寻求精神庇护的心态。

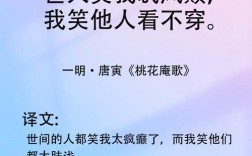

个人境遇更是直接影响诗人对鹤的书写角度,白居易晚年退居洛阳,所作《感鹤》中“鹤有不群者,飞飞在野田”,寄托了诗人对自由生活的向往,李商隐《宿晋昌亭闻惊禽》中“羁绊鳬鹥共一池,鹤应非避玉山禾”,则以鹤自况,抒发怀才不遇的苦闷。

艺术手法:多维度的诗意构建

诗歌中鹤意象的塑造,运用了丰富多样的艺术手法:

比喻与象征是最常见的手法,鹤常被比喻为君子、隐士、仙人,如杜甫《遣兴五首》中“鹿门携不遂,雁足系难期”,虽未直言鹤,但以雁足典故意指鹤书,象征隐逸之志。

对比手法突出鹤的超凡脱俗,白居易《代鹤》中“我本海上鹤,偶逢江南客”,以海上鹤与江南客对比,强调鹤(诗人自我)的独特性。

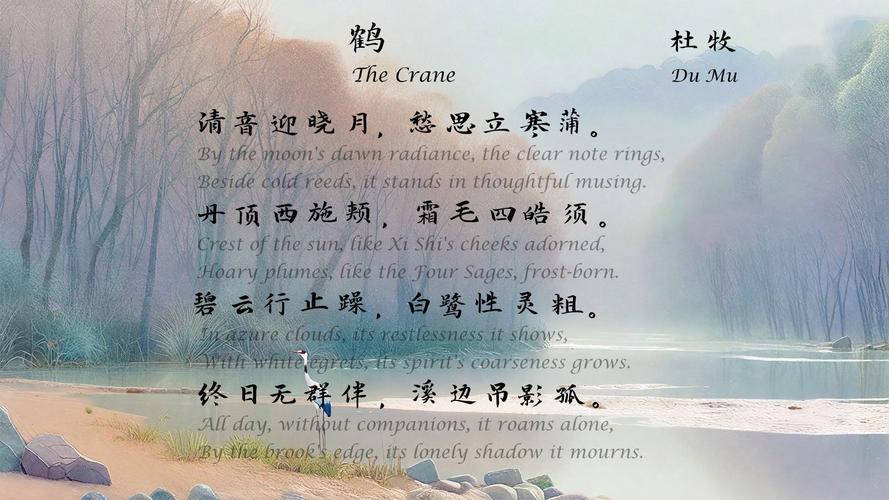

拟人化赋予鹤人的情感与品格,杜牧《鹤》中“清音迎晓月,愁思立寒蒲”,使鹤具有人的情感体验,增强诗歌感染力。

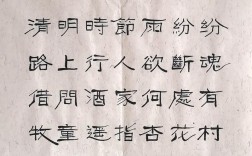

典故运用深化文化内涵,诗歌中常化用《诗经》“鹤鸣九皋”、王子乔乘鹤等典故,如崔颢《黄鹤楼》中“昔人已乘黄鹤去”,既抒发现实感慨,又连接文化记忆。

空间建构营造意境,诗歌常将鹤置于高山、云间、松林等特定空间,如王维《山居即事》中“鹤巢松树遍,人访荜门稀”,通过空间安排表现隐逸情趣。

文化内涵:多重象征的意义网络

鹤在诗歌中承载着多层次的文化内涵:

长寿祥瑞的象征源于道教文化,道教视鹤为仙禽,与长生观念紧密相连,如白居易《题谢公东山障子》中“鹤寿千年也未神”,将鹤与长寿直接联系。

品德高尚的隐喻源自儒家传统,鹤的洁身自好、卓尔不群被比作君子品德,《诗经》已开此先河,后世诗人不断强化这一象征。

隐逸超脱的寄托反映道家思想,鹤的栖息环境与生活习性,使其成为隐士生活的理想象征,如陆龟蒙《鹤》中“闲整素仪三岛近,回飘清唳九霄闻”。

离别思念的载体体现人情之美,鹤的迁徙特性被用于表达离别之情,如杜牧《别鹤》中“分飞共所从,六翮势催风”,以鹤的分离喻人间别离。

现代价值:传统意象的当代意义

古典诗歌中鹤的意象,对当代诗歌创作与文化传承仍有重要启示,它提醒我们,自然物象可以成为文化符号,承载民族记忆与审美经验,在生态意识日益增强的今天,鹤的意象更唤起人们对自然保护的关注,实现传统文化与现代价值的对接。

鹤的诗歌传统也展示中国诗歌“托物言志”的独特表达方式,这种通过具体物象传递抽象理念的手法,是中国美学“意象”理论的具体实践,为现代诗歌创作提供宝贵资源。

从文化传承角度看,鹤意象的演变史,折射出中华民族精神世界的丰富性与连续性,不同时代诗人对同一意象的创造性运用,既保持文化基因的稳定,又赋予其时代新义,这种“旧瓶装新酒”的创新能力,正是中华文化生生不息的重要原因。

鹤的诗歌穿越时空,鸣响于中国文化的精神天空,它不仅是诗人的情感寄托,更是民族审美心理的结晶,在喧嚣现代生活中重读这些诗篇,或许能让我们暂时停下脚步,聆听那来自文化深处的清唳,找回内心的一片宁静与高远。