诗歌,是语言凝练的艺术,是情感与哲思的结晶,要真正读懂一首诗,如同开启一场跨越时空的对话,不仅需要感受其文字韵律之美,更需探寻其肌理与脉络,这过程,便是从“读”到“懂”的深度旅程。

溯源:知人论世,探寻诗的根系

一首诗并非凭空而来,它深深扎根于特定的土壤,这土壤,便是其出处、作者与创作背景。

出处与脉络:一首诗的原始出处,是其最初的“家”,它可能收录于诗人的个人别集,如《李太白全集》、《杜工部集》;也可能见于某个时代的总集,如《全唐诗》、《宋词三百首》;或是散见于笔记、史书、碑刻之中,了解出处,能帮助我们判断文本的可靠性,并感知它在文学史长河中的坐标,读到乐府诗,便知其源自民间歌谣,风格往往质朴率真;读到一首应制诗,则需将其置于宫廷场合中去理解。

作者的生命地图:诗人是诗歌的创造者,其生平际遇、思想性情是解读作品最关键的钥匙,李白的飘逸豪放,离不开盛唐气象与个人道教信仰的滋养;杜甫的沉郁顿挫,则与安史之乱的时代剧变及其颠沛流离紧密相连,了解作者,并非简单地对号入座,而是为了构建一个理解其情感与视角的坐标系,知道苏轼历经“乌台诗案”后的心境转变,再读《定风波·莫听穿林打叶声》,方能更深切地体会那份“一蓑烟雨任平生”的旷达与坚韧。

创作背景的微光:具体到某一首诗的创作情境,往往藏着最直接的解码信息,是春日登楼的即兴抒怀,还是秋夜对雨的孤寂咏叹?是送别友人的深情寄托,还是国破家亡的悲愤呐喊?王维的《使至塞上》,置于其奉旨出塞劳军的旅途之中,“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮阔画面,便平添了一份使命与孤寂交织的复杂况味。

入微:品鉴技法,解析诗的密码

诗歌是高度形式化的艺术,其思想情感通过精密的艺术手法得以承载和升华,掌握常见的使用手法,是读懂诗歌语言的必经之路。

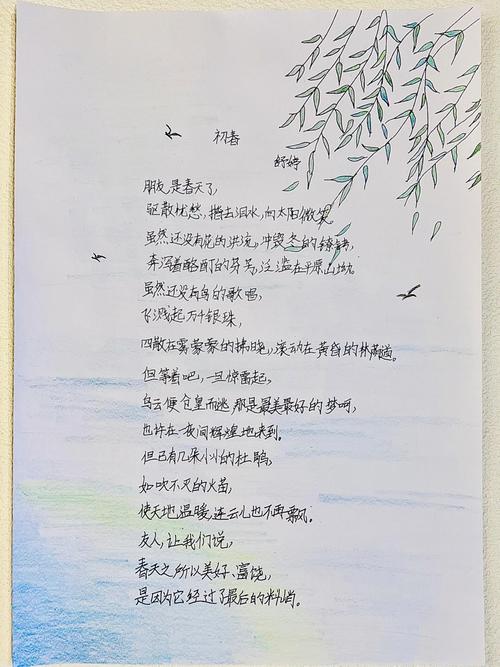

意象与意境:意象是融入诗人主观情感的客观物象,是诗歌的基本构件,如“月亮”常关联思乡,“杨柳”多象征离别,“松竹梅”喻指高洁品格,一系列意象有机组合,便营造出独特的意境——那种可感可悟、情景交融的艺术空间,马致远的《天净沙·秋思》,通过“枯藤、老树、昏鸦”等密集意象的叠加,瞬间勾勒出苍凉萧瑟的秋日图景,游子愁思不言自明。

韵律与节奏:诗歌的音乐性是其区别于其他文体的显著特征,古体诗虽相对自由,但讲求气韵流畅;近体诗(格律诗)则有严格的平仄、对仗、押韵规范,读来抑扬顿挫,朗朗上口,词的句式长短参差,词牌本身已规定了基本的韵律节奏,感受其声律之美,有助于体会诗歌的情感起伏,李清照《声声慢》开篇“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,叠字的运用不仅在意义上层层递进,更在音节上营造出徘徊低迷、如泣如诉的听觉效果。

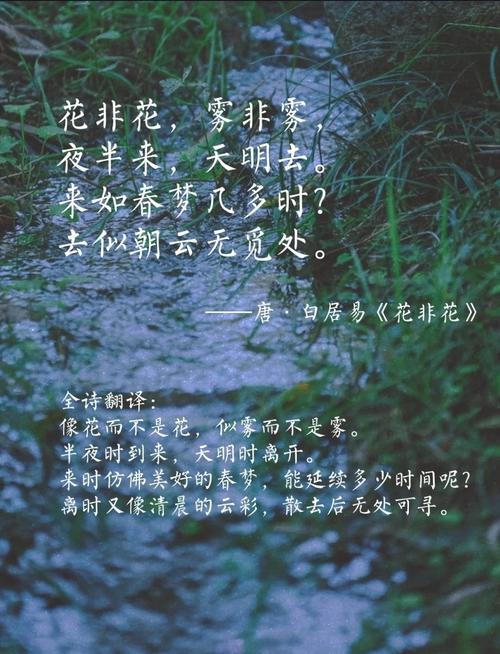

修辞与象征:诗人善用各种修辞来增强表现力,比喻使抽象变得具体(“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”);拟人赋予事物以人的情感(“感时花溅泪,恨别鸟惊心”);用典则借历史故事或前人诗句,以简驭繁,丰富内涵(辛弃疾词中典故层出不穷,凝聚着深厚的历史感怀),象征则是通过具体形象暗示更深层的意义,如屈原以“香草美人”象征理想与高洁。

语言与结构:诗歌语言讲究凝练、含蓄,甚至“反常合道”,需细心品味每个字词的重量(“春风又绿江南岸”的“绿”字之妙),留意句与句之间的跳跃与留白,诗歌的结构起承转合,也暗含情感逻辑,绝句往往前两句写景叙事,后两句抒情议论;许多律诗的颔联、颈联对仗工整,在整齐中求变化。

致用:内化于心,让诗活在当下

读懂诗歌,最终是为了丰富我们的精神世界,其使用方法,远不止于考试与分析。

作为情感的共鸣器:当我们遭遇类似情境,那些千古诗句会自然涌上心头,失意时,或许能懂得李白“天生我材必有用”的自我激励;孤独时,或许能体会张岱“湖心亭看雪”的痴意与清寂,诗歌让我们知道,人类最深刻的情感是相通的。

作为审美的培养皿:长期浸润于优秀的诗词,能极大地提升我们对语言之美、意境之美、思想之美的感知力与鉴赏力,这种审美能力,将潜移默化地影响我们对生活、对艺术的看法。

作为思想的磨刀石:诗歌中蕴含的智慧与哲思,能启迪我们看待世界与人生的角度,苏轼“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的理趣,王之涣“欲穷千里目,更上一层楼”的襟怀,都在简短语句中传递着超越时代的思考。

作为表达的素材库:在适当的场合,恰如其分地引用或化用诗句,能使我们的语言表达更具文采与深度,实现跨越古今的优雅沟通。

读懂一首诗,是一场综合性的探险,它要求我们既要有历史学者的考据精神,去追溯源头;又要有文学评论家的敏锐眼光,去剖析技法;更要有一颗普通读者的赤子之心,去感受、去共鸣,诗歌的价值,正在于这种常读常新的解读过程,它从不提供唯一的答案,而是为我们打开一扇扇窗,让我们看到更辽阔的风景,照见更真实的自己,每一次认真的阅读,都是与伟大灵魂的一次相遇,也是对我们自身生命体验的一次深化与拓展,让诗歌走进生活,生活便多了一份诗意与厚重。