诗歌,这盏照亮人类精神长夜的明灯,有时也会投射出幽暗的光影,当我们谈论诗歌,常聚焦于其歌颂生命、爱情与光明的篇章,有一片同样深邃、不容忽视的领域,承载着人类最沉重的叹息与最深刻的思索——那便是萦绕着“噩耗”主题的诗歌创作,这类诗歌并非沉溺于绝望,而是以艺术化的语言,直面生命的无常、时代的悲剧与个体的哀恸,将难以承受之重转化为具有永恒审美价值的文字结晶。

溯源:哀歌的传统与东方挽歌

在西方文学传统中,“哀歌”作为一种诗歌体裁源远流长,它起源于古希腊,最初指代一种用双管箫伴奏的格律诗体,后逐渐演变为表达哀悼、沉思与挽留的诗歌,从古希腊诗人忒奥克里托斯的牧歌式哀悼,到罗马诗人卡图卢斯为兄长所作的泣血之篇,哀歌奠定了以严谨形式承载深切悲情的范式,这一传统在近代英国诗歌中达到高峰,如弥尔顿的《利西达斯》哀悼亡友,将个人悲伤升华为对生命意义的普遍追问;格雷的《墓园挽歌》则在寂静的暮色中,沉思平凡生命的尊严与归宿。

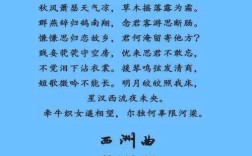

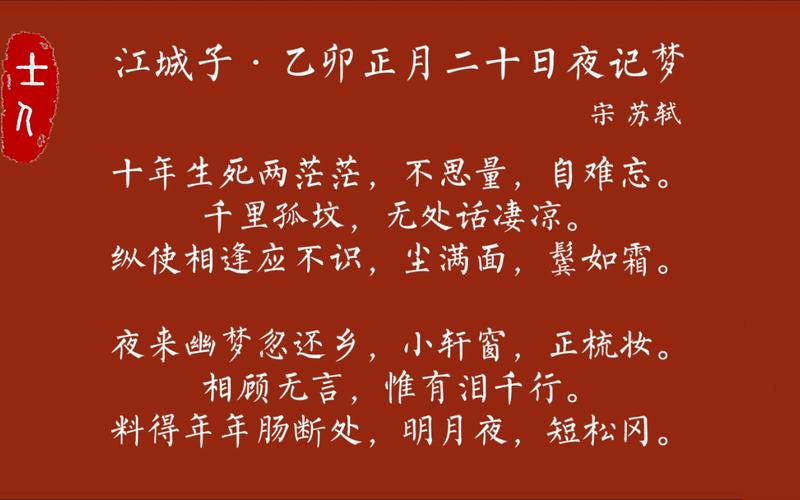

东方诗歌传统中,虽无完全对应的“哀歌”体裁,但抒写哀痛、悼亡、离乱的诗篇同样浩如烟海,且独具韵味,中国古典诗歌的“悼亡”题材,自《诗经·邶风·绿衣》的幽思开端,至潘岳《悼亡诗》、元稹《遣悲怀三首》、苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》,形成了一条深情绵邈的脉络,这些诗作不着重于哲理的宏大叙说,而更多通过日常物象、生活细节的追忆,如“昔日戏言身后意,今朝都到眼前来”、“小轩窗,正梳妆”,来寄托刻骨铭心的思念,情感表达含蓄而浓烈,于平实中见惊心动魄之力,杜甫在安史之乱期间创作的“三吏”、“三别”、《春望》等诗,则将个人与家国的噩耗融为一体,“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,以凝练厚重的笔触,记录了时代巨变下的民间疾苦,其悲天悯人的情怀,达到了史诗般的深度。

内核:作者、背景与情感的熔铸

一首动人肺腑的哀痛诗篇,绝非无病呻吟,它的力量,深深植根于创作者的真实经历与时代背景,诗人往往是敏锐的感知者与勇敢的承受者,他们将切肤之痛转化为普遍性的艺术表达。

美国诗人艾米莉·狄金森,一生经历多位亲友离世,她的诗歌中充满了对死亡、失去与永恒的探索。“因为我不能停步等候死神——他仁慈地停车接我——”这样的诗句,以奇特的冷静与超验的想象,将死亡旅程具象化,其创作背景的孤寂与频繁的告别,使她的哀歌具有直击灵魂的私密性与哲学高度,同样,唐代诗人李商隐,身处牛李党争的夹缝,抱负难展,加之爱妻早逝,其《无题》系列及《锦瑟》等诗,将身世之悲、失偶之痛与对美好事物消逝的哀挽交织在一起,创造出朦胧凄美、意蕴无穷的意境。“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,个人的具体伤痛被提炼为一种关于人生缺憾的永恒慨叹。

创作背景为这类诗歌提供了情感的土壤与思想的重量,无论是社会动荡、战争创伤,还是个人命运的急剧转折,都是催生深刻诗篇的契机,了解白居易《长恨歌》背后唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧与安史之乱的历史背景,才能更深切体会“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”的浩渺哀伤;明了李清照创作《声声慢·寻寻觅觅》时国破家亡、夫死孀居的凄凉晚景,方能读懂“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”里那无处排遣的孤寂与愁绪。

技艺:表达手法与审美构建

如何将私人的、剧烈的悲痛转化为可供读者共鸣、具有审美价值的诗歌?这依赖于诗人高超的艺术手法。

-

意象的择取与营造:哀伤诗歌极少直白呼号,而是借助意象来间接传达,寒鸦、枯藤、残月、孤灯、秋雨、落花、荒冢……这些意象经过文化的积淀,自然携带了萧瑟、孤寂、凋零的情感色彩,如马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等一系列意象的叠加,无需赘言,游子之悲已弥漫纸面,现代诗人中,闻一多《死水》以“一沟绝望的死水”为核心意象,象征并诅咒那个腐朽沉寂的社会,愤懑之情借由丑的物象得到极致表达。

-

语言的凝练与张力:诗歌语言讲究以少总多,在表达哀痛时,克制的语言往往比泛滥的抒情更有力量,顾城《一代人》仅有两句:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”在浩劫(“黑夜”)的背景下,个人的创伤(“黑色的眼睛”)与不屈的希望(“寻找光明”)之间形成巨大张力,简练至极,却概括了一代人的精神历程,沉重而充满韧性。

-

韵律与节奏的调控:诗歌的韵律节奏是情感的呼吸,缓慢的节奏、低沉的韵脚,能自然烘托出沉郁、凝重的氛围,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来,万里悲秋常作客,百年多病独登台”,对仗工整,音律铿锵,但描绘的景象阔大苍凉,抒发的感情沉痛悲怆,形式上的严整与内容上的哀怆形成对比,更显情感之深、生命之重。

-

视角的转换与升华:优秀的哀歌不止于倾诉,往往寻求超越,可能从个人的悲伤,转向对更广泛人群命运的关怀(如杜甫);可能从对死亡的恐惧,转向对存在本质的沉思(如狄金森);也可能将具体的失去,升华为对美好事物易逝的普遍性咏叹(如李商隐),这种升华,使诗歌获得了穿越时空的普遍意义。

共鸣:阅读与理解的价值

对于今天的读者而言,接触这些承载着“噩耗”的诗歌,具有多重意义,它并非引导我们沉溺于悲伤,而是提供一种重要的情感教育与生命认知。

这是一种深刻的情感共鸣与宣泄,通过阅读,我们意识到人类的情感是相通的,自身的痛苦并非孤立无援,诗歌为我们难以言表的哀伤找到了精准而优美的出口,在共鸣中获得理解与慰藉。

它培养我们对苦难的感知力与同理心,这些诗歌记录了个体与群体的创伤,促使我们关注历史与现实中他人的处境,理解生命的脆弱与珍贵,从而更加珍视和平、关怀他人。

它赋予我们面对逆境的智慧与力量,诗人们在绝境中依然选择以美的形式言说,这本身就是一种抵抗与超越,他们展示出,如何将痛苦的矿石冶炼成精神的黄金,如何在不完美甚至残酷的世界中,保持内心的敏感、尊严与希望。

诗歌中的“噩耗”,是淬炼灵魂的火焰,它让我们直视生命的阴影,却在深刻的凝视中,更清晰地看见光明的轮廓,这些凝结了人类最深重叹息的诗行,最终目的并非将我们拉入深渊,而是以其诚实的沉重,托举我们更踏实地站立于大地之上,更完整地理解生命的复杂与崇高,在那些穿越时空的悲鸣与沉思中,我们获得的,是更加坚韧、更加慈悲、也更加清醒的内心力量。