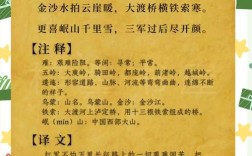

在中华文化的星河中,烈士诗歌是极为璀璨而沉重的一束光芒,它们并非书斋中雕琢的雅玩,而是诞生于烽火硝烟、铁窗镣铐之间,用生命与信仰淬炼出的文字结晶,这些诗篇,往往篇幅短小,却字字千钧,其力量直抵人心,理解这些作品,需从多个维度深入,方能触摸到文字之下滚烫的灵魂。

<h3>一、溯源:诗篇的出处与时代烙印</h3>

<p>烈士诗歌的出处,大多与近代以来的民族救亡图存史、革命斗争史紧密相连,它们常见于三个载体:一是就义前的绝笔,如吉鸿昌的“恨不抗日死,留作今日羞”;二是狱中墙壁上的刻写,如恽代英在牢房内留下的“已摈忧患寻常事,留得豪情作楚囚”;三是革命者于行军战斗间隙的即兴创作,这些诗篇最初可能并无正式发表渠道,而是通过同志间口耳相传、秘密抄录得以保存,新中国成立后经广泛搜集整理,才得以公开面世,每一首诗的留存,本身就是一个惊心动魄的故事,是历史最真实的切片。</p>

<h3>二、立心:作者的身份与精神世界</h3>

<p>这些诗歌的作者,首先是战士、革命者,其次才是诗人,他们的身份多元——有职业革命家如李大钊、瞿秋白,有青年学生如刘胡兰,有军人如叶挺,有文人如殷夫,共同点在于,他们都怀有超越个人生死的崇高理想,解读其诗,必先理解其人,夏明翰的“砍头不要紧,只要主义真”,若不了解他出身书香门第却毅然投身工农运动,并最终慷慨赴死的经历,便难以体会这短短十字所蕴含的、对信仰近乎本能的捍卫,作者的精神世界,是诗歌的源泉,诗中的每一个意象,都是其人格与志向的投射。</p>

<h3>三、知世:创作背景的具体情境</h3>

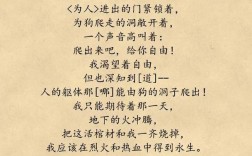

<p>背景是打开诗意的钥匙,烈士诗歌的创作情境往往极端特殊:可能是面对敌人枪口的前一刻,可能是漫长囚禁中的某个深夜,也可能是目睹战友牺牲后的悲愤之作,陈然的《我的“自白”书》,是在国民党特务的威逼利诱下,于审讯室里昂然作出的回答,了解这一具体情境,诗中“任脚下响着沉重的铁镣,任你把皮鞭举得高高”的现场感,“对着死亡我放声大笑”的蔑视,才会具有摧人心魄的感染力,背景赋予了诗歌具体的斗争对象和情感张力,使其脱离了抽象的口号,成为有血有肉的生命绝响。</p>

<h3>四、明用:诗歌的诵读与精神传承</h3>

<p>在今天,我们接触、使用这些诗歌,首要方式便是诵读,诵读不仅是声音的传递,更是心灵的对话,在庄重的纪念仪式上,在爱国主义教育课堂中,在个人的静默阅读时,通过声音的节奏、语调的起伏,我们能更直接地感受诗人的气息与脉搏,是作为历史与精神的教材,这些诗歌是进行理想信念教育的生动范本,其应用场景广泛,能帮助当代人,尤其是青少年,建立与历史的共情,理解何谓牺牲、何谓担当,它们也是文艺创作的宝贵源泉,激励着新的艺术形式来诠释这份不朽的精神。</p>

<h3>五、析艺:精炼而多样的艺术手法</h3>

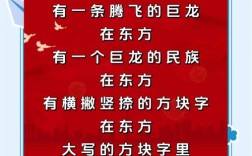

<p>烈士诗歌的艺术成就极高,手法运用纯熟而充满力量,其一,<strong>直抒胸臆的豪迈</strong>,如“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”(陈毅),以惊人的想象和夸张,表达了至死不渝的斗争意志,革命乐观主义精神跃然纸上,其二,<strong>对比反衬的深刻</strong>,周文雍在狱中墙上的《绝笔诗》:“头可断,肢可折,革命精神不可灭,壮士头颅为党落,好汉身躯为群裂。”将肉体可毁与精神不灭置于强烈对比中,凸显了精神的永恒,其三,<strong>意象选择的象征性</strong>,常用“烈火”、“雷电”、“红旗”、“青山”等意象,象征革命、摧毁旧世界的力与美好的未来,其四,<strong>语言风格的质朴与铿锵</strong>,诗句大多通俗易懂,不事雕琢,但节奏鲜明,韵律铿锵,犹如战鼓号角,极具鼓动性和音乐美。</p>

<p>站在今天回望,这些由热血书就的诗句,早已超越了文学本身的价值,它们是一座座用文字树立的丰碑,铭刻着一个民族在最艰难岁月里的脊梁与心跳,阅读它们,我们不仅是在学习诗歌知识,更是在完成一次精神的溯源,在和平年代,这种阅读尤为必要,它提醒我们,脚下这片土地的安宁从何而来,人类精神的高度可以抵达何处,这些诗歌小段,是历史投向我们当下的光束,照亮来路,也启示前行者的方向,真正理解并传承其内核,或许便是对作者们最好的告慰。</p>