探寻古典诗词的源流、意蕴与品鉴之道

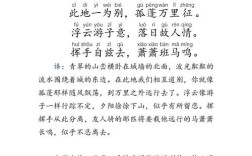

翻开一卷泛黄的诗集,墨香里仿佛能听见千年前的声音,李白的“小时不识月,呼作白玉盘”,以孩童般的天真视角,勾勒出对世界最初的惊奇;杜甫的“忆年十五心尚孩,健如黄犊走复来”,则用质朴笔触,追忆着少年时不知愁的健朗身影,这些诗句穿越时光,至今仍能轻易拨动心弦,古典诗词并非尘封的古董,它是先人情感与智慧的凝练,理解其脉络与精髓,恰是开启传统文化宝库的一把钥匙。

古典诗词的璀璨星河,由无数杰出诗人共同点亮,其发展脉络清晰可辨,从先秦《诗经》《楚辞》的源头活水,到汉魏乐府的质朴叙事,再到唐诗的鼎盛与宋词的婉约精深,直至元曲的通俗晓畅,每一阶段都烙印着独特的时代气质,诗歌的“出处”往往与特定典籍或总集相连,如《全唐诗》收录四万余首唐代诗作,《宋词三百首》则为词学入门经典,这些典籍不仅是文字的载体,更是文化传承的命脉。

真正让诗词获得不朽生命的,是那些灵魂的书写者——诗人本身,他们的生平际遇、思想情感,是解读作品最直接的密码,以南宋陆游为例,他一生志在恢复中原,却屡遭挫折,其诗作如《书愤》中“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”的雄浑,与《钗头凤》里“红酥手,黄縢酒”的哀婉,看似风格迥异,实则统一于他深沉的爱国情怀与个人不幸的复杂人生底色之下,了解诗人,便是走进诗歌创作的第一现场。

创作背景是诗词的土壤,涵盖了时代风云与个人境遇,时代背景赋予诗歌宏阔的视野,安史之乱后的社会凋敝,直接催生了杜甫“三吏三别”这样具有诗史性质的作品;南宋偏安一隅的局面,则让李清照的词从早期“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”的清新明快,转为“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的沉痛哀婉,个人境遇则关乎具体创作情境,王维的《山居秋暝》描绘“明月松间照,清泉石上流”的幽静,正是其晚年隐居辋川,参禅悟道心境的自然流露,将诗句置于具体历史与个人经纬中,其意蕴方能豁然开朗。

古典诗词之所以历久弥新,与其丰富多样的使用手法密不可分,这些手法是诗人锻造意象、传递情感的匠心所在。

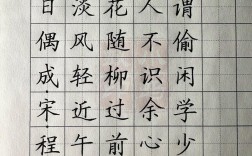

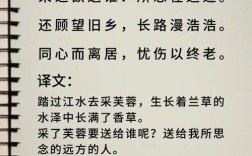

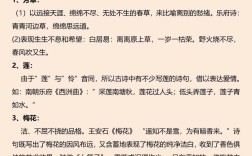

意象经营是古典诗词的核心手法,诗人常借助自然景物寄托情思,使抽象情感变得可触可感,杨柳寓含离别,明月寄托乡思,孤雁象征漂泊,菊花代表隐逸,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”短短数词,并置多个典型意象,一幅苍凉萧瑟的游子秋行图便跃然纸上,羁旅愁思不言自明。

格律与音韵是诗词的形体与乐感,近体诗(格律诗)在字数、句数、平仄、对仗、押韵上均有严格规定,平仄交替形成节奏起伏,押韵带来回环往复的音乐美,如王之涣《登鹳雀楼》“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼”,“流”与“楼”押韵,读来朗朗上口,气势贯通,词则依词牌填制,句式长短参差,更富节奏变化。

修辞的运用极大增强了表现力,比喻使表达生动,李贺用“昆山玉碎凤凰叫”形容箜篌之声;拟人赋予物象情感,李白“相看两不厌,只有敬亭山”;用典则浓缩历史故事,借古言今,辛弃疾词中大量典故的运用,使其爱国情怀与悲愤心境显得厚重深沉,象征手法亦常见,于谦《石灰吟》“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,以石灰象征坚贞不屈的品格,立意高远。

掌握一定方法,能帮助我们更深入地品鉴诗词之美,而非止步于字面理解。

首要在于反复吟诵,涵泳其中,诗词是语言艺术,其节奏、韵律、气韵,非读不能体会,通过慢读、吟咏,感受声音与情感的共振,让诗意在声音中苏醒,朱自清先生曾言:“朗读帮助了解,了解帮助欣赏。”

进而应进行知人论世的解读,查阅诗人生平、创作年代及相关历史事件,将作品放回原有语境,理解李商隐无题诗的深婉缠绵,需了解其身处牛李党争夹缝中的生存困境;体会苏轼“一蓑烟雨任平生”的旷达,需知晓其屡遭贬谪的人生历程。

细读文本是关键,逐字逐句推敲,分析意象选择、词语锤炼、手法运用,关注“诗眼”或词中关键处,如王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,由形容词动用,化静为动,顿使春意盎然,充满动感与生命力。

尝试联想与移情,将自身经验与诗歌意境结合,读“床前明月光,疑是地上霜”,可联想自身望月思乡的时刻;品“会当凌绝顶,一览众山小”,可激发面对困难的豪情,这种情感的共鸣,是诗歌跨越时空的力量源泉。

古典诗词是中华文化基因的重要组成部分,它记录民族的情感与思考,锤炼汉语的精度与美感,在当下快节奏生活中,品读诗词如同一次精神深呼吸,能让我们在凝练优美的文字中,获得情感的慰藉、智慧的启迪与审美的享受,它不仅是“忆少年”时的文化乡愁,更是贯穿一生的精神滋养,当我们真正走进诗词的世界,便会发现,那些遥远的诗句,始终在与每一个时代的灵魂轻声对话。