诗歌中的“彼岸”是一个充满象征意味的意象,它既是地理空间的远端,也是精神世界的终极追求,更是时间维度上的永恒向往,在东西方诗歌传统中,这一意象被反复吟咏,承载着人类对超越、解脱与意义的永恒探索,从《诗经》的“蒹葭苍苍”到泰戈尔的“飞鸟集”,从但丁的《神曲》到里尔克的《杜伊诺哀歌”,“彼岸”始终如一面镜子,映照出诗人对现实与理想、短暂与永恒、存在与虚无的深刻思考。

彼岸作为地理空间的隐喻:距离与追寻

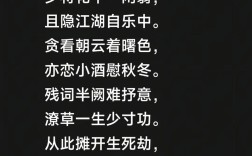

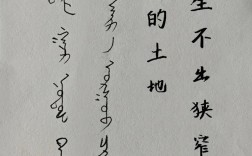

在古典诗歌中,“彼岸”常以江河湖海为自然屏障,构成一种可望而不可即的距离感。《诗经·秦风·蒹葭》中的“所谓伊人,在水一方”,将“伊人”置于“溯洄从之,道阻且长”的彼岸,成为爱情与理想的双重隐喻,这里的彼岸不仅是地理上的隔阂,更是心理上的怅惘——诗人逆流而上的追寻,恰似人类对未知领域的永恒探索,每一次靠近都伴随着更深的迷茫,这种“距离美学”在唐诗中尤为突出,如张继《枫桥夜泊》的“夜半钟声到客船”,钟声从彼岸的寒山寺传来,穿越时空的阻隔,在孤独的旅心中激起层层涟漪,彼岸的钟声成为精神慰藉的象征,也反衬出此岸的漂泊无依。

在西方诗歌传统中,但丁《神曲》中的“炼狱”与“天堂”构成了宗教意义上的彼岸,诗人穿越地狱的黑暗,攀登炼狱的阶梯,最终抵达“众星之所在”的天堂彼岸,这里的彼岸不仅是空间的终点,更是灵魂净化的终极目标,但丁以“凡人之躯,比肩神明”的勇气,将彼岸描绘成一个充满光明与爱的神圣领域,而通往彼岸的“苦难之路”,则成为人类精神成长的必经之路,这种地理化的彼岸叙事,将抽象的宗教体验转化为可感的空间旅程,使“彼岸”成为信仰与救赎的具象化表达。

彼岸作为精神世界的维度:超越与解脱

随着诗歌的发展,“彼岸”逐渐超越地理空间的限制,升华为一种精神维度的象征,在佛教文化影响下,中国诗歌中的“彼岸”常与“此岸”相对,构成“世间”与“出世间”的二元对立,王维《辋川集》中的“空山不见人,但闻人语响”,以空寂的山林隐喻彼岸的清净超脱,而“人语响”的此岸喧嚣,则反衬出彼岸的永恒宁静,这种“心远地自偏”的精神彼岸,不依赖于外部空间的迁移,而是通过内心的修行与觉悟抵达,正如苏轼《赤壁赋》所言“逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也”,在变化的此岸中把握永恒的彼岸真理。

在西方现代诗歌中,里尔克的《杜伊诺哀歌》将彼岸定义为“不可言说者的领域”,诗人追问:“谁若呼唤名字,便已失去”,暗示彼岸的本质超越语言的命名,是一种只能通过沉默与敬畏抵达的精神高地,这种彼岸不再是宗教的天堂,而是存在本身的终极意义——在破碎的现代性中,彼岸成为对抗虚无的锚点,是人类对完整性与超越性的本能渴望,正如诗人所言“玫瑰,哦纯粹的矛盾,渴望让彼此/成为对方,在彼此的阴影里”,彼岸与此岸的辩证关系,构成了现代诗歌的核心张力:在有限的现实中追寻无限的可能,在破碎的体验中拼凑完整的意义。

彼岸作为时间维度的永恒:记忆与想象

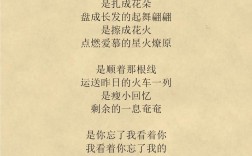

“彼岸”在诗歌中还常常与时间交织,成为过去与未来的交汇点,在李商隐的《锦瑟》中,“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”,过去的记忆(庄周梦蝶、望帝化鹃)成为彼岸的碎片,在当下的追忆中重新拼贴,形成一种“此情可待成追忆”的时间彼岸,这种彼岸不是未来的乌托邦,而是逝去时光的理想化投射,是诗人通过想象重构的精神家园。

而在惠特曼的《草叶集》中,彼岸则指向未来的无限可能。“我赞美我自己,歌唱我自己,我所讲的一切,将对你们也一样适合,因为属于我的每一个原子,也同样属于你。”这种彼岸是民主精神的未来图景,是个体生命在历史长河中的永恒延续,诗人以“草叶”这一平凡意象象征生命的普遍性,将彼岸从个体的救赎扩展为人类集体的共同理想,使“彼岸”成为时间维度上的永恒承诺。

彼岸与此岸的辩证关系:在抵达中超越

诗歌中的“彼岸”从来不是孤立的,它始终与“此岸”构成对话关系,陶渊明《桃花源记》中的“世外桃源”是彼岸的理想国,但诗人通过“忘路之远近”的偶然发现,暗示彼岸或许就隐藏在此岸的平凡之中,这种“即世间而出世间”的智慧,消解了彼岸与此岸的二元对立,使“彼岸”成为对现实的超越而非逃避,正如海德格尔所言“诗人的天职是返回故乡”,诗歌中的彼岸追寻,本质上是对此岸意义的重新发现与创造。

在当代诗歌中,北岛的《回答》以“我不相信天是蓝的,我不相信雷的回声,我不相信梦是假的,我不相信死无报应”的决绝姿态,将彼岸定义为对荒诞现实的反抗,这里的彼岸不是宗教的来世,而是对正义与真理的坚守,是在绝望中开出的“自由之花”,诗人通过否定性的言说,将彼岸从遥远的彼岸拉回此岸的斗争中,使“彼岸”成为行动的指南而非逃避的借口。

彼岸意象的跨文化比较

| 文化传统 | 彼岸的核心内涵 | 代表诗人及作品 | 象征载体 |

|---|---|---|---|

| 中国古典诗歌 | 精神超脱与理想境界 | 陶渊明《桃花源记》、王维《辋川集》 | 桃花源、空山、禅寺 |

| 西方宗教诗歌 | 神圣救赎与灵魂净化 | 但丁《神曲》、弥尔顿《失乐园》 | 炼狱、天堂、伊甸园 |

| 现代主义诗歌 | 存在意义与超越性 | 里尔克《杜伊诺哀歌》、艾略特《荒原》 | 不可言说者、圣杯 |

| 当代政治诗歌 | 理想反抗与未来承诺 | 北岛《回答》、聂鲁达《诗歌总集》 | 自由之花、葡萄园 |

诗歌中彼岸意象的当代启示

在信息爆炸的现代社会,“彼岸”的意象似乎被边缘化,但诗歌中的彼岸追寻依然具有重要的精神价值,当技术理性将世界简化为可计算的数据流,诗歌中的彼岸提醒我们:人类的存在不仅需要物质的满足,更需要意义的追寻,正如辛波斯卡在《种种可能》中所写“我偏爱电影,我偏爱猫,我偏爱华尔塔河沿岸的橡树”,这些“偏爱”构成了个人化的精神彼岸,在标准化与同质化的世界中守护着独特性与差异性,诗歌中的彼岸,不是逃避现实的幻梦,而是照亮现实的灯火——它让我们在平凡的生活中看见超越的可能,在短暂的生命中触摸永恒的意义。

相关问答FAQs

Q1:为什么诗歌中的“彼岸”常常与“水”的意象结合?

A1:水作为诗歌中常见的意象,具有多重象征意义,从物理特性看,水形成天然屏障(江河湖海),构成“可望而不可即”的距离感,与“彼岸”的隔阂属性相契合;从哲学层面看,水的流动性隐喻时间的流逝与人生的无常,使“彼岸”成为超越时间的精神家园;从文化心理看,水的“净化”功能与宗教中的“渡河”仪式(如佛教的“苦海无边,回头是岸”)相关,使“彼岸”成为解脱与救赎的象征。“水”与“彼岸”的结合,既是对自然现象的描摹,也是对人类精神困境的诗意表达。

Q2:现代诗歌中的“彼岸”与古典诗歌相比,发生了哪些变化?

A2:现代诗歌中的“彼岸”呈现出从“实体化”到“抽象化”、从“集体性”到“个体性”的转变,古典诗歌中的“彼岸”常具化为地理空间(如桃花源)或宗教领域(如天堂),具有明确的实体指向;而现代诗歌中的“彼岸”则更多指向精神维度(如里尔克的“不可言说者”)或存在意义(如北岛的“自由之花”),呈现出抽象化趋势,古典诗歌的“彼岸”往往承载着集体文化理想(如儒家的“大同世界”),而现代诗歌的“彼岸”更关注个体体验(如艾略特的“荒原”中的精神孤独),这种转变反映了现代社会中个体意识的觉醒与集体信仰的式微。