诗歌中的“格”是一个多维度的概念,它既是诗歌形式的规范,也是诗人思想情感的载体,更是诗歌艺术得以传承与创新的根基,从字源学角度看,“格”的本义为“木长貌”,后引申为“标准、法式”,这一含义深刻影响了诗歌创作中对形式与内容的双重要求,在中国古典诗歌发展史上,“格”的内涵不断丰富,逐渐形成了涵盖声律、对仗、结构、意境等多个层面的完整体系,成为理解诗歌艺术的重要钥匙。

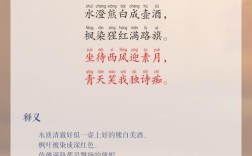

从形式层面看,“格”首先表现为声律规范,唐代近体诗的定型标志着“格”的成熟,其平仄、对仗、押韵的规则构成了诗歌的“声格”,以五言律诗为例,其平仄格式有四种基本句式,通过交错排列形成“一三五不论,二四六分明”的声律美,杜甫《春望》中“国破山河在,城春草木深”,平仄交替为“仄仄平平仄,平平仄仄平”,音节顿挫有致,情感沉郁顿挫,这种声律规范并非机械束缚,而是通过声音的高低、长短、轻重变化,使诗歌更具音乐性和感染力,宋代词的“格”则更为复杂,因词牌不同而分平仄、分韵部、分字数,如《念奴娇》的“大江东去”与《水调歌头》的“明月几时有”,其声律节奏与情感表达高度契合,体现了“以声传情”的艺术追求。

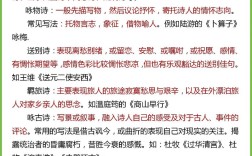

“格”还体现在诗歌的结构规范上,古典诗歌的“起承转合”是最基本的结构之“格”,它要求诗歌在有限的篇幅内完成情感的铺陈、发展与升华,王维《山居秋暝》以“空山新雨后”起笔,勾勒环境;“天气晚来秋”承接,点明时节;“明月松间照”转写景物,动静相生;“竹喧归浣女”进一步拓展意境,尾联“王孙自可留”收束全篇,表达归隐之志,这种结构使诗歌层次分明,意境完整,诗歌的“章法”之“格”还包括对仗的运用,如律诗中间两联必须对仗,既要做到词性相对、平仄相反,更要追求意蕴的呼应与升华,杜甫“星垂平野阔,月涌大江流”,以“垂”对“涌”,以“阔”对“流”,不仅描绘出壮阔的夜景,更暗含了诗人漂泊无依的孤独感,体现了“形对意联”的高超境界。 层面看,“格”更指向诗歌的品格与境界,孔子提出“思无邪”,强调诗歌情感的纯正;曹丕《典论·论文》倡导“文以气为主”,将“气”视为诗歌的内在精神;司空图《二十四诗品》则从“雄浑”“冲淡”“纤秾”等二十四个维度阐释诗歌的风格之“格”,这些理论共同构建了中国诗歌的“品格”标准,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的冲淡,李白“黄河之水天上来”的豪放,杜甫“安得广厦千万间”的沉郁,都因其独特的“品格”而成为诗歌典范,宋代严羽在《沧浪诗话》中提出“诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也”,强调诗歌应追求“羚羊挂角,无迹可求”的“兴趣”之“格”,即超越具体物象的意境之美,这种内容之“格”使诗歌超越了单纯的抒情言志,成为诗人精神世界的直接呈现。

“格”的规范性与创造性并非对立,而是辩证统一,严格的格律为诗歌提供了艺术形式的基础,使诗歌在传承中保持稳定性;杰出的诗人往往能在“格”的束缚中寻求突破,实现“戴着镣铐跳舞”的自由,李白的诗歌虽不拘泥于格律的细节,但其“清水出芙蓉,天然去雕饰”的语言风格,恰恰体现了对“自然之格”的极致追求;苏轼“以文为诗”,将散文的笔法融入诗歌,打破了传统诗歌的体式之“格”,却开创了宋诗的新境界,这种“从心所欲不逾矩”的创作,正是“格”的生命力所在。

在当代诗歌创作中,“格”的内涵仍在不断拓展,现代诗人虽打破了古典诗歌的格律束缚,但依然重视诗歌的内在节奏、意象组合和情感逻辑,这可以视为“格”的现代转化,新格律诗派主张“建筑美、音乐美、绘画美”,正是对传统“格”的继承与创新;口语诗则以日常语言入诗,通过独特的语言节奏形成新的“格”式,由此可见,“格”并非一成不变的教条,而是随着时代发展不断演变的诗歌艺术法则,它既规范着诗歌的创作边界,又激发着诗人的艺术创造力。

相关问答FAQs

问:古典诗歌中的“格”是否限制了诗人的创作自由?

答:古典诗歌的“格”确实在声律、对仗、结构等方面有明确规定,但这并不意味着限制创作自由,而是为诗人提供了艺术表达的规范框架,正如书法中的“永字八法”,规则是技艺的基础,而真正的自由在于对规则的熟练运用与突破,优秀诗人能在“格”的范围内,通过炼字、炼意、炼境,使诗歌达到“从心所欲不逾矩”的境界,例如李白的《蜀道难》,虽为古体诗,不拘泥于近体诗的格律,但其语言的节奏感、意象的夸张性,都体现了诗人对“自然之格”的精准把握,展现了规则与自由的统一。

问:现代诗歌是否还需要遵循“格”的规范?

答:现代诗歌虽打破了古典诗歌的格律限制,但“格”的内核——即诗歌的艺术规范——依然重要,这里的“格”不再局限于平仄对仗,而是指诗歌的内在逻辑、语言节奏、意象组织等艺术法则,现代诗人通过分行、跨行、重复、停顿等手法构建诗歌的“建筑美”,通过押韵、叠词、拟声等营造“音乐美”,这些都是“格”的现代体现,例如徐志摩的《再别康桥》,通过“轻轻的我走了”的复沓结构、“金柳”“波光”等意象的巧妙组合,形成了独特的诗歌之“格”,现代诗歌并非不要“格”,而是将“格”从外在形式转向内在艺术规律的探索,使诗歌在自由中不失规范,在创新中保有诗意。