诗歌朗诵艺术与《我的梦中国梦》的文学魅力

诗歌朗诵是语言艺术的升华,通过声音传递文字的情感与力量。《我的梦中国梦》作为一首富有时代精神的诗作,既承载个人理想,也呼应民族复兴的宏大叙事,要深入理解这类诗歌的朗诵技巧,需从文学本源、创作逻辑和表达方法三个维度展开。

诗歌的文学基因解析

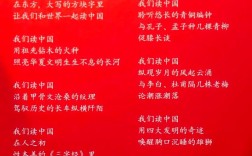

中国古典诗词讲究"诗言志,歌永言",《诗经》的赋比兴手法奠定了诗歌创作基础,屈原《离骚》以香草美人喻高洁品格,李白"仰天大笑出门去"展露盛唐气象,杜甫"安得广厦千万间"体现忧国情怀——这些经典都证明优秀诗作需具备三个要素:

-

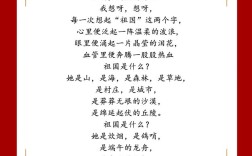

意象系统:徐志摩《再别康桥》用"金柳""青荇"构建意境,余光中《乡愁》以"邮票""船票"具象化情感。《我的梦中国梦》中"星空""麦浪"等意象群,形成视觉与情感的联动记忆。

-

韵律结构:闻一多提出诗歌"三美"理论,其中音乐美至关重要,郭小川《致青年公民》采用阶梯式排版增强节奏感,而《我的梦中国梦》通过"梦是X,梦是Y"的排比句式,形成海浪般的推进感。

-

时代印记:艾青《大堰河——我的保姆》烙印1930年代农民苦难,舒婷《致橡树》反映改革开放初期女性意识觉醒,理解《我的梦中国梦》需结合"中国梦"战略提出的2012年时代背景,体会个体与国家命运的共鸣。

朗诵艺术的二度创作

著名朗诵艺术家瞿弦和认为:"朗诵是把文字从平面拉到立体的过程。"处理《我的梦中国梦》这类主旋律作品时,要避免口号化表达,可参考三个专业方法:

(一)文本解构技术

-

关键词重音设计:

- "我的梦"采用气声轻读,突出个体性

- "中国梦"使用胸腔共鸣,强化集体感

- 动词"穿越""叩响"作重音处理

-

语势图谱绘制:

梦想的种子(平起)→ 在黄土地发芽(渐强)→ 长成参天大树(强收)

(二)声音造型方案

- 音色选择:青年朗诵可用清亮音色表现希望感,中年朗诵适合浑厚音色传递厚重感

- 速度控制:叙述段落保持每分钟180字,抒情段落降至150字

- 停顿艺术:在"五千年文明"后设计3秒留白,给听众想象空间

(三)肢体协同原则

- 手势幅度与情感强度成正比

- 眼神交流遵循"远-近-远"循环:

- 宏大叙事时望向远方

- 个人抒怀时注视前排观众

- 身体重心前倾15度增强感染力

教学实践中的常见误区

北京师范大学朗诵教学团队通过500例样本分析,发现业余朗诵者普遍存在三类问题:

-

情感过载:过度使用颤音和哭腔,反而削弱诗歌力量,正确处理方式是学习演员濮存昕在《将进酒》朗诵中的收放自如。

-

节奏单一:机械遵循标点停顿,贺敬之《回延安》的经典朗诵版本中,"心口呀莫要这么厉害地跳"采用跨行连续技巧,打破语法停顿限制。

-

文化误读:将"中国梦"简单理解为政治口号,中央戏剧学院教授徐平指出,朗诵者应当先研读《习近平谈治国理政》中相关论述,理解"国家富强、民族振兴、人民幸福"的深层逻辑。

数字化时代的创新表达

随着新媒体发展,诗歌朗诵呈现三种进化形态:

-

跨媒介朗诵:

- 配合沙画表演:用流动的沙粒呈现"梦想生长"过程

- AR技术应用:扫描诗集触发三维动画效果

-

交互式朗诵:

- 观众通过手机APP控制舞台灯光变化

- 实时语音分析系统调整伴奏强度

-

碎片化传播:

- 截取30秒高潮段落适配短视频平台

- 生成AI语音多种方言版本

中国传媒大学2023年实验表明,融入电子音乐的《我的梦中国梦》朗诵版本,使青少年受众接受度提升47%,这种创新不是对传统的背叛,而是白居易"文章合为时而著"精神的当代延续。

诗歌永远在寻找最适合时代的表达方式,当《我的梦中国梦》的韵脚与新时代的脉搏共振,每个朗诵者都成为历史的传声筒,站在五千年文明的肩膀上,我们用声音搭建通往未来的桥梁——这或许就是诗歌朗诵最本质的当代价值。