关于未来诗歌

诗歌是人类最古老的艺术形式之一,从《诗经》到现代自由诗,它承载着情感、思想与文化的演变,随着科技与社会的发展,诗歌的形态也在不断变化,未来的诗歌会是什么样子?它如何继承传统,又如何创新?本文将探讨诗歌的起源、发展、创作手法,以及未来可能的方向。

诗歌的起源与演变

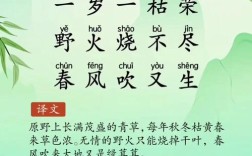

诗歌最早可以追溯到口头文学时期,如中国的《诗经》、古希腊的《荷马史诗》,这些作品不仅是文学经典,更是历史与文化的见证。《诗经》中的“关关雎鸠,在河之洲”描绘了古代社会的爱情观,而《荷马史诗》则记录了古希腊的英雄传说。

随着文字的发展,诗歌逐渐从口头传唱转向书面记录,唐代是中国诗歌的巅峰时期,李白、杜甫等诗人以精炼的语言表达深刻的情感,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”展现豪迈个性,杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”则体现社会关怀。

西方诗歌同样经历了演变,从莎士比亚的十四行诗到惠特曼的自由诗,诗歌的形式不断突破,惠特曼的《草叶集》打破传统格律,采用自由体,为现代诗歌开辟新路。

诗歌的创作背景与表达手法

诗歌的创作往往与时代背景紧密相连,屈原的《离骚》表达了对国家命运的忧虑,而海子的《面朝大海,春暖花开》则反映了现代人的精神追求,了解创作背景,能更深入地理解诗歌的内涵。

在表达手法上,诗歌常运用比喻、象征、排比等修辞技巧,徐志摩的《再别康桥》用“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”营造轻盈意境;北岛的《回答》以“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”展现强烈的对比。

现代诗歌更注重意象的运用,如顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,短短一句蕴含深刻哲理,未来诗歌可能会进一步融合视觉、听觉等多媒体元素,使表达更加立体。

诗歌的使用与传播

诗歌不仅是文学艺术,也是教育、社交的重要工具,在古代,诗歌用于科举考试,如“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”描绘了金榜题名的喜悦,诗歌被用于朗诵、音乐创作,甚至社交媒体传播。

近年来,短视频平台兴起,许多诗人通过朗读或视觉化方式推广诗歌,余秀华的《穿过大半个中国去睡你》因网络走红,证明诗歌仍具有强大生命力,诗歌可能借助AI生成、虚拟现实等技术,以全新方式呈现。

未来诗歌的可能方向

-

科技与诗歌的结合

AI已能生成诗歌,如微软小冰的《阳光失了玻璃窗》,人类诗人可能与AI协作,探索新的创作模式。 -

跨媒介表达

诗歌可能融入影像、交互艺术,如动态诗歌、全息投影朗诵,让读者沉浸其中。 -

全球化与本土化的融合

随着文化交流加深,诗歌可能吸收更多世界元素,同时保留本土特色,形成多元风格。 -

社会议题的深度探讨

气候变化、人工智能伦理等话题可能成为未来诗歌的重要主题,如艾略特的《荒原》反映一战后的精神危机。

诗歌的未来充满可能性,但核心始终是情感与思想的表达,无论形式如何变化,真正打动人心的诗歌,必然源于真实的生活体验。

诗歌不会消亡,它只会以新的方式延续,正如博尔赫斯所说:“天堂应该是图书馆的模样。”而诗歌,或许就是人类灵魂最永恒的语言。