跨越时空的艺术对话

诗歌是人类情感的凝练表达,也是不同文化间最直接的心灵对话,从古希腊的荷马史诗到现代主义的艾略特,外国诗歌以其独特的韵律、意象和思想深度,为读者打开一扇通往异域文化的窗口,赏析外国诗歌不仅需要理解文字本身,更要探索其背后的历史、哲学与美学传统。

诗歌的起源与文化土壤

外国诗歌的源头可追溯至远古文明,古巴比伦的《吉尔伽美什史诗》是人类最早的书面诗歌之一,记录了英雄对永生与死亡的思考;古希腊的《荷马史诗》则以恢弘的叙事奠定了西方文学的基石,这些早期诗歌往往与神话、宗教紧密相连,既是历史的记录,也是民族精神的象征。

中世纪的欧洲诗歌深受基督教影响,但丁的《神曲》以寓言形式描绘灵魂的救赎之路,而波斯诗人鲁米的《玛斯纳维》则通过苏菲派的神秘主义表达对神圣之爱的追求,东方与西方的诗歌传统在此分道扬镳:前者注重意境与留白,后者更倾向于逻辑与叙事。

代表性诗人与创作背景

威廉·莎士比亚(英国,1564–1616)

莎士比亚的十四行诗以精巧的结构探讨爱情、时间与艺术,第18首《我能否将你比作夏日》运用自然意象对比爱人的永恒之美,反映了文艺复兴时期人文主义对个体价值的肯定。

约翰·济慈(英国,1795–1821)

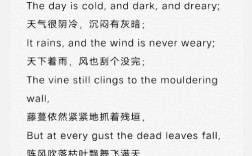

济慈的《夜莺颂》通过感官描写展现对永恒之美的渴望,诗中“轻盈的夜莺”象征超越现实痛苦的艺术境界,与诗人罹患肺结核的短暂生命形成强烈反差。

艾米莉·狄金森(美国,1830–1886)

狄金森的诗歌以短促的破折号和隐晦的隐喻著称。《因为我不能停步等候死神》将死亡拟人化为彬彬有礼的马车夫,体现她对新英格兰清教传统的颠覆性思考。

巴勃罗·聂鲁达(智利,1904–1973)

《二十首情诗和一支绝望的歌》融合超现实主义与政治激情,第15首“我喜欢你沉默的时候”用海岸、泡沫等意象,将爱情与自然力量等同。

诗歌的表现手法解析

意象的运用

意象是诗歌的核心载体,波德莱尔在《恶之花》中以“腐尸”比喻美与腐朽的共生,打破浪漫主义的唯美传统;日本俳句大师松尾芭蕉的“古池や蛙飛び込む水の音”则通过瞬间的听觉意象传达禅意。

韵律与节奏

英语诗歌的抑扬格五音步(如莎士比亚十四行诗)、法语诗歌的亚历山大体各有其音乐性,惠特曼在《草叶集》中开创的自由体诗打破格律束缚,以长句的呼吸感呼应民主精神。

象征与隐喻

里尔克的《豹》借困兽形象隐喻现代人的精神困境;叶芝的《当你老了》用“炉火旁打盹”的意象将爱情置于时间维度中审视。

诗歌的跨文化解读方法

历史语境还原

解读拜伦的《唐璜》需了解拿破仑战争后的欧洲政局;理解泰戈尔《吉檀迦利》则要把握印度吠檀多哲学中“梵我合一”的思想。

翻译的比较阅读

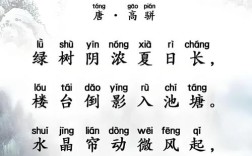

对比不同译本可以发现语言转换中的得失,比如庞德翻译的《华夏集》虽不忠实原文,却成功将中国古诗的意象派风格引入英语世界。

多媒介结合

将诗歌与绘画(如布莱克为《天真与经验之歌》制作的版画)、音乐(舒伯特为歌德诗歌谱写的艺术歌曲)对照欣赏,能获得更立体的审美体验。

现代诗歌的演变与挑战

20世纪以来,诗歌的形式愈发多元,艾略特的《荒原》拼贴神话、流行文化碎片反映战后文明的破碎;波兰诗人辛波斯卡以冷静的笔触解构宏大叙事,如《一见钟情》对偶然性的哲学追问。

当代数字诗歌更打破纸质媒介限制,如动态文字、交互式网页等新形式,但核心仍是对语言可能性的探索,正如奥登所言:“诗歌不会让任何事情发生,但它是在语言的水库边竖立的一块警示牌。”

诗歌赏析终究是一场跨越时空的共情训练,当读者在济慈的希腊古瓮前驻足,或在聂鲁达的太平洋岸边沉思时,他们触摸的不仅是文字,更是人类共通的情感密码,这种体验不需要专业门槛——只需一颗愿意被美震动的心。