开启诗意之门的钥匙

诗歌是中华文化的瑰宝,也是儿童启蒙教育的重要载体,在童年手抄报中融入诗歌元素,不仅能培养孩子的审美情趣,还能提升语言表达能力,从《静夜思》到《春晓》,从李白到杜甫,每一首经典诗词都承载着独特的文化内涵和艺术魅力。

经典诗歌的出处与作者

中国古典诗词源远流长,许多作品历经千年仍广为传诵,了解诗歌的出处与作者,有助于孩子更深入地理解诗词的意境和情感。

唐代诗歌的辉煌

唐代是中国诗歌发展的黄金时期,涌现出众多杰出诗人,李白的《静夜思》以简洁的语言描绘游子思乡之情,杜甫的《春望》则通过细腻的笔触展现战乱年代的忧国忧民,这些作品不仅是文学经典,更是历史文化的见证。

宋代诗词的婉约与豪放

宋代诗词风格多样,苏轼的《水调歌头·明月几时有》豪放洒脱,李清照的《如梦令》婉约含蓄,不同的创作风格展现了诗人对生活的不同感悟,也为手抄报提供了丰富的素材。

现代诗歌的清新与自由

除了古典诗词,现代诗歌如徐志摩的《再别康桥》、冰心的《繁星》等,语言更加贴近生活,适合儿童诵读和模仿,在手抄报中融入现代诗,能让孩子感受诗歌的多样性和时代感。

诗歌的创作背景与情感表达

每一首诗歌都有其独特的创作背景,了解这些背景能帮助孩子更好地体会诗人的情感。

时代背景的影响

杜甫的《茅屋为秋风所破歌》写于安史之乱期间,反映了战乱中百姓的苦难,而王维的《山居秋暝》则描绘了隐居山林的宁静,展现了诗人对自然的热爱,不同的时代背景赋予诗歌不同的情感基调。

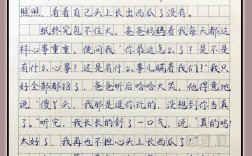

个人经历的投射

李白的《将进酒》充满豪情壮志,与他洒脱不羁的性格密不可分;而李清照的《声声慢》则流露出晚年孤寂的心境,通过了解诗人的生平,孩子能更深刻地理解诗歌的情感内涵。

自然与人文的融合

许多诗歌以自然景物为载体,如王之涣的《登鹳雀楼》通过描绘壮阔的黄河景象,表达积极向上的精神,在手抄报中,可以结合插画展现诗歌中的自然之美,增强视觉感染力。

诗歌的使用方法与教学技巧

将诗歌融入手抄报,不仅能提升作品的艺术性,还能激发孩子的学习兴趣,以下是几种实用的方法:

精选适合儿童的诗歌

选择语言简洁、意境优美的诗歌,如《悯农》《咏鹅》等,便于孩子理解和记忆,可以结合节日或季节主题,如春节选用王安石的《元日》,春天选用孟浩然的《春晓》。

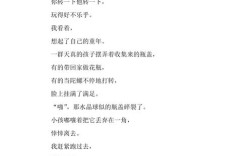

结合插画与排版

手抄报的视觉效果至关重要,可以为诗歌配以相应的插画,小池》搭配荷花与蜻蜓的图画,《江雪》搭配雪景与孤舟的描绘,排版上,可以采用分栏或图文结合的方式,使内容更加生动。

朗诵与创作结合

鼓励孩子朗诵诗歌,感受韵律之美,可以引导他们尝试仿写或创作简单的诗句,比如以“我的家乡”为主题写一首小诗,培养语言表达能力。

诗歌的艺术手法与修辞技巧

诗歌的魅力在于其精炼的语言和丰富的表现手法,了解这些技巧,能帮助孩子更好地欣赏和创作诗歌。

比喻与拟人的运用

“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”运用比喻,将春风比作剪刀,形象生动。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”则采用拟人手法,赋予花鸟以人的情感。

对仗与押韵的规律

古典诗词讲究对仗工整、韵律和谐,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,前后句字数相同、结构对称,读起来朗朗上口,在手抄报中,可以标注诗歌的韵脚,帮助孩子感受音韵之美。

意象与意境的营造

诗歌常通过意象传递情感,如“月”象征思乡,“柳”代表离别,在意境营造上,王维的“空山新雨后,天气晚来秋”以简洁的笔触勾勒出宁静悠远的画面。

诗歌在童年教育中的意义

诗歌不仅是语言的艺术,更是心灵的滋养,通过手抄报的形式接触诗歌,孩子能在潜移默化中提升文化素养和审美能力。

古典诗词教会孩子感受自然之美,现代诗歌则鼓励他们表达自我,无论是诵读、抄写还是创作,诗歌都能为童年增添一抹诗意的色彩。

让孩子在手抄报中遇见诗歌,就像播下一颗文化的种子,未来必将绽放出绚丽的花朵。