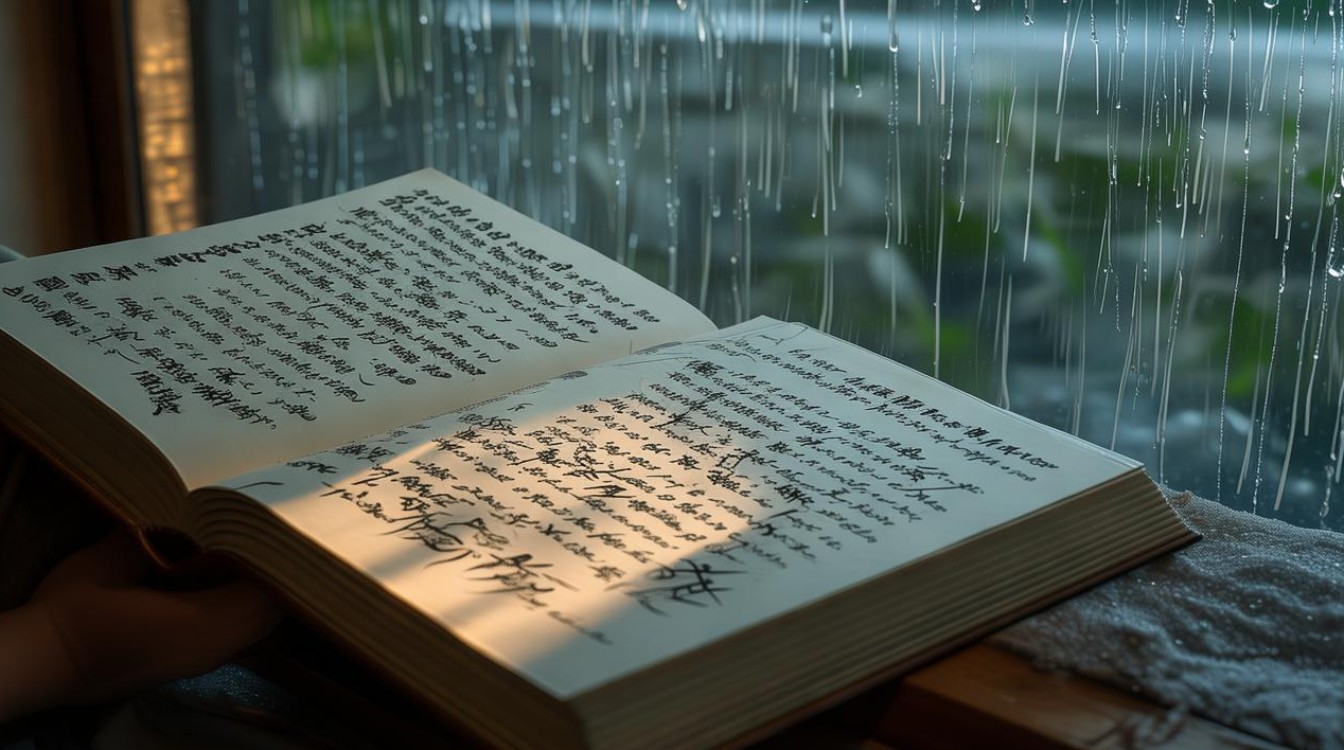

听雨的诗歌

雨,自古以来便是诗人笔下常见的意象,它可以是温柔的、缠绵的,也可以是狂暴的、凄凉的,听雨,不仅是自然现象的感知,更是一种心灵的共鸣,从古至今,无数文人墨客借雨抒怀,留下许多脍炙人口的佳作,我们就从诗歌的出处、作者、创作背景、使用方法及表现手法等方面,探寻听雨诗歌的魅力。

听雨诗歌的经典出处

中国古典诗词中,听雨题材的作品数不胜数,最具代表性的当属宋代蒋捷的《虞美人·听雨》:

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟中,江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

悲欢离合总无情,一任阶前、点滴到天明。

这首词以“听雨”为线索,串联起人生的三个阶段,道尽世事沧桑,唐代李商隐的《夜雨寄北》、杜甫的《春夜喜雨》、宋代苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》等,也都是听雨诗歌的典范。

听雨诗歌的作者与创作背景

-

蒋捷与《虞美人·听雨》

蒋捷是南宋末年的词人,经历了国破家亡的动荡,这首《虞美人·听雨》写于晚年,通过对比不同人生阶段的听雨场景,表达了对往事的追忆与对现实的无奈。 -

李商隐与《夜雨寄北》

李商隐的诗歌以含蓄深沉著称,《夜雨寄北》写于巴蜀任职期间,借夜雨抒发对远方亲友的思念,诗中“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”成为千古名句。 -

杜甫与《春夜喜雨》

杜甫的诗歌多关注民生疾苦,而《春夜喜雨》却展现了他对自然之美的细腻观察,诗中“随风潜入夜,润物细无声”不仅描绘了春雨的温柔,也暗含诗人对美好生活的向往。

听雨诗歌的使用方法

-

借雨抒情

诗人常以雨为载体,表达内心的情感,如蒋捷用“点滴到天明”暗示长夜难眠的孤寂,李商隐以“巴山夜雨”寄托相思之苦。 -

以雨喻人生

雨的变化多端,恰似人生的起伏,苏轼在《定风波》中写道:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,借雨表达豁达的人生态度。 -

营造意境

雨能渲染氛围,增强诗歌的画面感,温庭筠的“梧桐树,三更雨,不道离情正苦”,通过夜雨烘托离别的凄凉。

听雨诗歌的表现手法

-

意象的运用

雨本身就是一个丰富的意象,既可象征忧愁(如“梧桐更兼细雨”),也可代表希望(如“好雨知时节”),诗人通过不同的雨境,传递不同的情感。 -

对比手法

蒋捷的《虞美人·听雨》采用时间对比,少年、壮年、老年的听雨场景形成强烈反差,凸显人生变迁。 -

虚实结合

李商隐的《夜雨寄北》虚实相生,眼前的巴山夜雨是实,想象中的“共剪西窗烛”是虚,使诗歌更具张力。

如何欣赏听雨诗歌

-

结合背景理解情感

了解诗人的生平与创作背景,能更深刻地体会诗歌的情感,杜甫的《春夜喜雨》写于安史之乱后,诗中“润物细无声”不仅是对春雨的赞美,也暗含对和平的期盼。 -

品味语言与韵律

古典诗词讲究平仄与押韵,朗读时注意节奏,感受音韵之美,如苏轼的《定风波》,“莫听穿林打叶声”朗朗上口,富有音乐性。 -

联想与想象

读诗时不妨闭上眼睛,想象诗中的画面,小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,仿佛能听到雨声,闻到花香。

听雨诗歌之所以动人,在于它不仅是自然现象的记录,更是诗人情感的投射,无论是蒋捷的人生慨叹,还是李商隐的缠绵相思,亦或苏轼的洒脱超然,雨声里总藏着无尽的故事。

读一首听雨的诗,便是在雨声中与古人对话,感受千年前的那份心境,或许,下一次下雨时,我们也能静下心来,听一听雨的声音,写一写自己的诗。