端午的诗歌

端午,一个承载着千年文化记忆的节日,不仅有着粽香龙舟的热闹,更在诗词歌赋中留下了无数动人篇章,从屈原的《离骚》到唐宋诗人的吟咏,端午的诗歌既是历史的见证,也是情感的寄托,我们就来探寻端午诗歌的渊源、创作背景、艺术手法,以及如何欣赏与运用这些经典作品。

端午诗歌的渊源与代表作品

端午节的起源与屈原密不可分,相传,战国时期楚国诗人屈原因忧国忧民,投汨罗江自尽,百姓为纪念他,便在五月初五划船投粽,以防鱼虾噬咬其遗体,这一习俗逐渐演变为端午节,而屈原的诗歌也成为端午文化的重要组成部分。

屈原的代表作《离骚》虽非直接描写端午,但其忧国忧民的情怀与端午的精神内核高度契合,诗中“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着,至今仍激励着无数人。《九章》《天问》等作品也展现了屈原深邃的思想与高超的文学造诣。

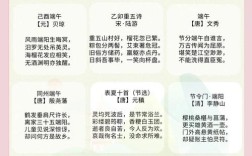

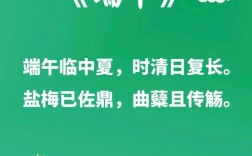

唐代以后,端午成为诗人吟咏的重要题材,杜甫的《端午日赐衣》写道:“宫衣亦有名,端午被恩荣。”描绘了宫廷端午赐衣的盛况,苏轼的《浣溪沙·端午》则写道:“轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰。”以细腻的笔触刻画了端午的民间习俗。

端午诗歌的创作背景

每一首端午诗歌的背后,都蕴含着特定的历史背景与个人情感,屈原的诗歌诞生于战国乱世,他的忧愤与孤独在《离骚》中表现得淋漓尽致,唐代诗人则多借端午抒发对盛世或离乱的感慨,如元稹的《竞渡诗》写道:“竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。”既表达了对屈原的怀念,也暗含对时局的感慨。

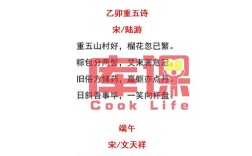

宋代文人更注重生活细节,端午诗词中常出现艾草、菖蒲、粽子等意象,陆游的《乙卯重五诗》写道:“重五山村好,榴花忽已繁,粽包分两髻,艾束著危冠。”寥寥数笔,便勾勒出南宋乡村端午的风貌。

端午诗歌的艺术手法

端午诗歌在艺术表现上独具特色,主要体现在以下几个方面:

-

象征与隐喻

屈原的诗歌善用香草美人象征高洁品格,如“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”,后世诗人也常以兰草、菖蒲等植物隐喻君子之德。 -

节日意象的运用

龙舟、粽子、艾草等端午特有元素频繁出现在诗词中,如张耒的《和端午》:“竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还,国亡身殒今何有,只留离骚在世间。”龙舟竞渡的场面与屈原的悲壮命运形成强烈对比。 -

情感表达的层次

端午诗歌既有对屈原的追思,也有对时令的感怀,更有对家国命运的忧叹,如文天祥的《端午即事》:“五月五日午,赠我一枝艾,故人不可见,新知万里外。”短短几句,既写端午风俗,又抒发了国破家亡的沉痛。

如何欣赏端午诗歌

欣赏端午诗歌,可以从以下几个角度入手:

-

了解历史背景

比如读屈原的作品,需结合战国时期楚国的政治环境;读唐宋诗词,则要关注当时的节日习俗与社会风貌。 -

品味语言艺术

注意诗人如何运用比喻、对仗、用典等手法,如苏轼的“彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟”,通过细腻的描写,让端午的民俗画面跃然纸上。 -

体会情感内核

端午诗歌往往寄托了诗人的家国情怀或人生感慨,如杜甫的“细葛含风软,香罗叠雪轻”,表面写衣物之精美,实则暗含对朝廷恩宠的复杂心情。

端午诗歌的现代运用

端午诗歌不仅是文学遗产,也可以在当代生活中焕发新生。

- 节日文案创作:借鉴古诗词的意境,为端午活动撰写宣传语,如“粽香飘千里,诗韵寄深情”。

- 文化教育:通过端午诗词讲解历史文化,增强青少年对传统的认知。

- 艺术再创作:将诗词谱曲成歌,或融入书画、舞蹈等艺术形式,让经典以新方式流传。

端午的诗歌,是千年文化的缩影,也是民族情感的纽带,无论是屈原的慷慨悲歌,还是唐宋文人的雅致吟咏,都在时光长河中熠熠生辉,当我们诵读这些诗句时,不仅是在回顾历史,更是在与古人进行一场跨越时空的对话。