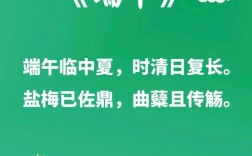

端午节是中华民族的传统节日,承载着深厚的文化内涵,对于幼儿来说,通过朗朗上口的诗歌感受节日氛围,既能培养语言能力,又能传承文化精髓,以下精选几首适合幼儿的端午诗歌,并解析其背景与教学方法。

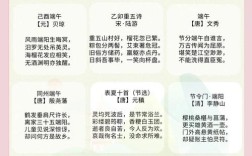

《端午》 “节分端午自谁言,万古传闻为屈原,堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。”这首唐代文秀创作的七言绝句,以简洁语言道出端午节与屈原的关联,作者文秀是晚唐诗僧,作品多蕴含哲理,诗中“直臣冤”三字点明屈原投江的悲壮,而“堪笑楚江”的拟人手法,让幼儿在朗读时能直观感受江水与诗人的情感互动,教学时可用粽子模型配合诗歌朗诵,让孩子边包粽子边念诗,体会“楚江渺渺”的意境。

《乙卯重五诗》 南宋陆游的“重五山村好,榴花忽已繁,粽包分两髻,艾束著危冠”描绘了民间端午习俗,这首五言律诗创作于1195年,当时诗人隐居山阴,通过“旧俗方储药,羸躯亦点丹”等句,展现宋代端午采药保健的民俗,诗中“榴花”“艾束”等意象色彩鲜明,适合用图画教学:准备石榴花、艾草等实物,让孩子在观察中记忆诗句,同时讲解“危冠”指古代高冠,与今日艾草插门的习俗相呼应。

《浣溪沙·端午》 苏轼的“轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰”将节日与生活细节相结合,这首词创作于北宋民间端午盛会,下阕“彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟”具体描写佩戴长命缕的习俗,教师可组织幼儿用彩线编织手链,在动手过程中理解“彩线轻缠”的意境,同时讲解“流香涨腻满晴川”的夸张手法,感受节日人群熙攘的热闹场景。

现代童谣《划龙舟》 “五月五,是端午,龙舟下水打鼓响”这类童谣虽作者不详,但契合幼儿认知特点,通过“艾草香,香满堂”等叠词训练孩子语音,配合划船动作游戏,能增强节奏感,教学中可制作简易龙舟模型,让孩子们分组模拟竞渡,在游戏中理解“团结协作”的端午精神。

诗歌教学四步法

- 情境导入:用香囊、龙舟图片构建节日场景,如教学《乙卯重五诗》前展示宋代民俗画。

- 意象解析:将“榴花”“艾束”等物象制成卡片,通过配对游戏理解诗歌意象。

- 韵律感知:利用铃鼓打节拍诵读《划龙舟》,训练幼儿对“阳韵”“江韵”的敏感度。

- 文化延伸:结合屈原故事讲解《端午》中“直臣”的含义,用皮影戏演绎传说片段。

诗歌创作手法浅析 幼儿端午诗歌多采用白描与拟人手法,如文秀诗中“楚江空渺渺”赋予江水人性特征,符合儿童万物有灵的思维特点,陆游诗中的“粽包分两髻”用比喻将粽子比作发髻,可引导幼儿观察粽子形状展开联想,现当代作品则善用叠字,如“糯米白,枣儿红”通过颜色对比培养观察力。

在选择诗歌时,建议优先考虑句式短小、韵脚明显的作品,端午》四句皆押“an”韵,适合培养幼儿语感;《划龙舟》三字句式节奏明快,便于配合肢体动作,重要的是将诗歌与具体习俗结合,让孩子在挂艾草、吃粽子时自然吟诵,使文化传承融入生活体验。

通过这些历经时间淬炼的诗歌,孩子们不仅能接触汉语的音韵之美,更能在粽叶清香中理解中国人对正直品格的千年守望,当稚嫩的诵读声响起,文化的种子便已在心田生根发芽。