炼字型诗歌的艺术与技巧

诗歌是语言的精华,而炼字型诗歌更是将文字锤炼到极致的艺术形式,这类诗歌讲究字字珠玑,每一个字都经过反复推敲,力求以最精准的表达传递最丰富的情感与意境,在中国古典诗歌中,炼字型诗歌占据重要地位,许多传世名篇都因其精妙的用字而流传千古。

炼字型诗歌的起源与发展

炼字型诗歌的源头可追溯至先秦时期的《诗经》和《楚辞》。《诗经》中的“关关雎鸠,在河之洲”以简练的语言勾勒出自然之美,而《楚辞》中的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”则展现了诗人对文字的精心雕琢。

到了唐代,炼字型诗歌达到巅峰,杜甫的“语不惊人死不休”正是炼字精神的体现,他的《登高》中“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,短短十四字,却通过精准的意象组合,营造出苍茫萧瑟的秋景,李白的“床前明月光,疑是地上霜”同样以极简的文字勾勒出深远的意境。

宋代诗词继续发扬炼字传统,苏轼的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”以凝练的语言描绘出山势的变化,而李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”则通过叠词的运用,使情感层层递进,字字扣人心弦。

炼字型诗歌的创作背景

炼字型诗歌的兴盛与古代文人的审美追求密不可分,古人崇尚“言简意赅”,认为真正的艺术应当以最少的文字表达最丰富的内涵,这种审美倾向促使诗人在创作时反复推敲字句,力求达到“一字千金”的效果。

科举制度的推行也促进了炼字型诗歌的发展,唐代以诗赋取士,文人必须掌握精炼的表达技巧,才能在有限的篇幅内展现才华,炼字不仅是艺术追求,也是现实需要。

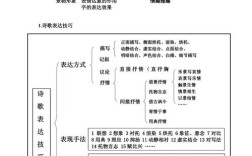

炼字型诗歌的创作手法

精选动词,增强动态感

动词是诗歌的灵魂,一个精准的动词能让整句诗活起来,王安石的“春风又绿江南岸”中,“绿”字原本是形容词,在此处活用为动词,使春风仿佛有了生命力,让江南的盎然春意跃然纸上。

巧用形容词,塑造意境

形容词的运用直接影响诗歌的氛围,王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”中,“直”和“圆”二字看似简单,却精准地刻画出边塞的壮阔与苍凉,使画面极具立体感。

活用虚词,调节节奏

虚词虽无实际意义,却能影响诗歌的韵律和情感表达,李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”中,“几多”和“恰似”使句子流畅自然,增强了抒情效果。

善用叠词,强化情感

叠词能增强语言的节奏感和表现力,李清照的“冷冷清清”通过叠词的使用,使孤独凄凉的情感更加浓烈。

借助典故,丰富内涵

炼字型诗歌常借助典故,以最少的字表达更深层次的含义,李商隐的“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”短短两句,却蕴含了丰富的哲学思考,使诗歌更具深度。

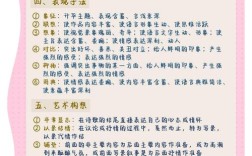

炼字型诗歌的鉴赏方法

关注关键字眼

炼字型诗歌的核心在于关键字的选择,读者在鉴赏时,应重点关注诗中反复推敲的字词,思考其为何被选用,以及它如何影响整体意境。

体会字词的多重含义

许多炼字型诗歌中的字词具有多重含义,张继的“月落乌啼霜满天”中,“霜”不仅指自然现象,也暗示了诗人内心的孤寂与寒冷。

分析字词的音韵效果

炼字不仅关乎意义,也涉及音韵,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”中,“鸣”与“上”不仅描绘了动态,其音调也使得诗句朗朗上口。

结合创作背景理解

炼字型诗歌的用字往往与诗人的经历和时代背景相关,陆游的“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”中,“北定”二字凝聚了诗人对收复失地的强烈期盼。

炼字型诗歌的现代应用

尽管炼字型诗歌源于古代,但其创作理念在现代依然适用,现代诗歌、广告文案、甚至日常表达,都可以借鉴炼字技巧,使语言更加精准有力。

海子的“面朝大海,春暖花开”仅用八个字,便勾勒出理想生活的图景,这正是炼字精神的延续,在广告文案中,“钻石恒久远,一颗永流传”同样以极简的文字传递出深刻的情感。

炼字型诗歌的魅力在于,它让每一个字都承载了最大的表现力,无论是创作还是鉴赏,都需要我们静下心来,细细品味文字的精妙,真正的诗歌艺术,往往不在于华丽的辞藻,而在于字字皆有所指,句句皆有深意。