语言凝练,意象丰富

这是诗歌最显著的特点,诗歌用最少的文字承载最丰富的内涵和情感。

-

凝练性:

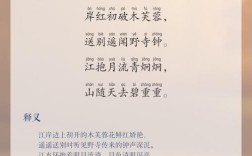

- 高度概括: 诗歌舍弃不必要的细节,用精炼的语言描绘事物、抒发情感,马致远的《天净沙·秋思》仅用28个字就勾勒出一幅深秋黄昏的萧瑟景象:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”

- 言简意丰: 每个词都经过精心锤炼,力求“一词多义”,留下广阔的想象空间。“春风又绿江南岸”中的“绿”字,一个动词就描绘出春天生机勃勃的景象。

-

意象性:

- 核心元素: 意象是融入了诗人主观情感的客观物象,它是诗歌的基本单位,如“月亮”常思乡,“柳树”常表离别,“梅花”常喻高洁。

- 营造氛围: 诗人通过一系列意象的组合,构建出独特的意境和画面感,让读者在脑海中“看见”诗中的世界,杜甫的“星垂平野阔,月涌大江流”,通过“星”、“平野”、“月”、“大江”等宏大意象,营造出一种雄浑、开阔的意境。

节奏鲜明,韵律和谐

诗歌是“声音的艺术”,其语言具有很强的音乐性。

-

节奏:

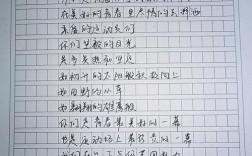

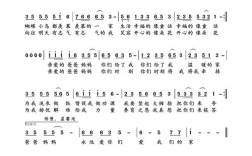

- 音节和停顿: 诗歌通过有规律的音节组合和语气的停顿,形成鲜明的节奏感,五言诗通常是“二/三”结构(如“白日/依山尽”),七言诗是“四/三”结构(如“国破/山河在”),读起来抑扬顿挫。

- 内在情绪: 节奏往往与诗歌所要表达的情感相匹配,激昂的情感(如边塞诗)节奏通常急促、有力;婉约的情感(如爱情诗)则节奏舒缓、柔和。

-

韵律:

- 押韵: 在句末使用韵母相同或相近的字,使诗歌读起来朗朗上口,悦耳动听,押韵是诗歌音乐性的重要来源。

- 平仄: 在古典格律诗中,平仄(声调的平与仄)的交替使用,构成了诗歌的声律美,使其音调和谐,富有变化。“平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”。

高度抒情,情感浓烈

诗歌是情感的载体,它比其他文学体裁更直接、更强烈地抒发作者的内心世界。

- 直抒胸臆: 诗人常常直接表达自己的喜怒哀乐,李白《将进酒》中的“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,充满了对人生的旷达与豪情。

- 情景交融: 优秀的诗歌并非空洞地喊口号,而是将情感融入到景物描写之中,所谓“一切景语皆情语”,读者通过诗中的景物,感受到诗人隐藏在背后的情感,李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,虽然没有直接写景,但通过叠词营造出一种孤寂凄凉的氛围,直接抒发了内心的悲苦。

结构精巧,形式自由

诗歌的形式既有严格的规范,也有极大的自由度。

-

形式多样:

- 古典诗: 包括格律严谨的律诗、绝句,以及形式相对自由的古体诗、词、曲等。

- 现代诗: 形式更加自由,不讲究严格的格律和押韵,更注重内在的节奏和情感的自由表达,分行是其最基本的形式特征。

-

结构安排:

- 诗歌的结构服务于内容和情感的表达,诗人通过分行、分段、标题等方式来控制诗歌的节奏、引导读者的视线、突出重点,一个词单独成行,就能起到强调的作用。

想象奇特,意境深远

诗歌不追求对现实生活的精确复刻,而是通过想象和联想,创造出超越现实的“意境”。

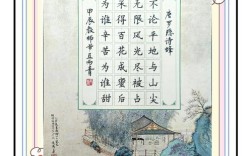

- 想象与联想: 诗歌是想象的翅膀,诗人可以上天入地,与古人对话,将抽象的情感化为具体的形象,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,运用大胆的想象,将瀑布的雄伟气势描绘得淋漓尽致。

- 意境: 意境是诗人主观情感与客观景物相融合所创造出来的艺术境界,是情景交融的艺术画面,它是一种能让读者沉浸其中、回味无穷的审美空间,王维的“空山不见人,但闻人语响”,创造出一种幽静、空灵的禅意境界。

诗歌的特点可以概括为:

| 特点 | 核心内涵 | 举例说明 |

|---|---|---|

| 语言凝练,意象丰富 | 用最少的话,说最丰富的事,营造画面感。 | “枯藤老树昏鸦” |

| 节奏鲜明,韵律和谐 | 像音乐一样,有节奏和韵脚,朗朗上口。 | “床前明月光,疑是地上霜” |

| 高度抒情,情感浓烈 | 直接或间接地抒发强烈、真挚的情感。 | “国破山河在,城春草木深” |

| 结构精巧,形式自由 | 形式多样,分行、分段服务于内容和节奏。 | 现代诗的自由分行 |

| 想象奇特,意境深远 | 通过想象创造独特的艺术境界,引人深思。 | “举杯邀明月,对影成三人” |

这些特点相互交织,共同构成了诗歌独特的艺术魅力,使其成为文学殿堂中璀璨的明珠。