下面,我将从核心概念、鉴赏方法、经典案例、艺术效果四个方面,为您提供一个全面的鉴赏指南。

核心概念:什么是“托物言志”?

“托物言志”字面意思是“依托物体,言说志向”,它不是简单的比喻或拟人,而是一种更深层次的融合。

-

托物 (依托之物): 诗歌所描绘的具体、客观的物体,这个“物”可以是:

- 植物: 梅、兰、竹、菊(“四君子”)、松、柳、荷、草等。

- 动物: 鹰、马、蝉、燕、雁等。

- 自然景物: 山、水、风、雪、月、江河等。

- 人造物: 宝剑、琴、砚台、镜子等。

-

言志 (所言之志): 诗人通过描绘这个“物”想要表达的深层内涵,这个“志”可以是:

- 高尚的品格: 如坚贞、高洁、正直、谦虚。

- 远大的理想: 如建功立业、报效国家。

- 人生的哲理: 如生命的坚韧、时光的流逝、宇宙的永恒。

- 复杂的情感: 如怀才不遇的苦闷、孤寂、乡愁等。

关键区别:

- 借景抒情: “景”是触发情感的媒介,情感是核心,景物服务于情感,情感是直接抒发的。

- 托物言志: “物”是核心载体,志向是灵魂,诗人与物之间有精神上的高度契合和共鸣,志向是含蓄、间接地表达的。

托物言志是“物我合一”,诗人的精神世界与所托之物的特性融为一体。

鉴赏方法:如何读懂一首“托物言志”诗?

鉴赏这类诗歌,不能只停留在表面,要像剥洋葱一样,层层深入。

第一步:抓“物象”——识别诗歌描绘了什么事物

这是鉴赏的起点,首先要明确诗中写的是什么。

- 标题常常直接点明“物”,如《墨梅》《石灰吟》《在狱咏蝉》。

- 找意象: 诗中反复出现或核心描绘的物体就是“物象”。

第二步:析“物性”——分析该事物的特征

要细致分析诗人笔下的这个事物具有哪些外在形态和内在特性。

- 外形特征: 颜色、姿态、大小、生长环境等,竹子是“中空外直”的。

- 内在特性: 精神、品格、功用、象征意义等,梅花“凌寒独自开”,具有不畏严寒的品格。

第三步:联“志向”——将物性与诗人志向联系起来

这是最关键的一步,也是鉴赏的难点,需要将“物性”与诗人的生平、经历、抱负以及诗歌的写作背景联系起来,找到“物”与“志”之间的契合点。

- 知人论世: 了解诗人所处的时代背景、人生际遇,是身处顺境还是逆境?是积极入世还是归隐田园?

- 寻找关联:

- 相似性: 诗人的品格与物的特性有何相似之处?(如屈原用香草比喻君子)

- 对比性: 有时也会用物的“不遇”来反衬自己的怀才不遇。(如李贺的《马诗》)

- 寄托点: 诗人究竟想从物的身上寄托什么?是赞美、是自勉、是讽刺,还是抒发悲愤?

第四步:品“语言”——赏析诗人的艺术手法

诗人是如何将“物”与“志”巧妙地融合在一起的?这需要品味诗歌的语言艺术。

- 象征: 最核心的手法,用物的自然属性象征人的品格或精神。

- 拟人/拟物: 赋予物以人的情感和动作,使“物”的形象更加生动,情感表达更直接。

- 对比/衬托: 用其他事物来对比或衬托主体“物”,使其形象更鲜明,志向更突出。

- 炼字: 诗中哪些字词用得特别精妙,生动地刻画了“物”的特性,从而更好地表达了“志”?(如“春风又绿江南岸”的“绿”字)

经典案例解析

让我们用上面的方法来赏析几首千古名作。

于谦《石灰吟》

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。 粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

- 抓“物象”: 石灰。

- 析“物性”:

- 来源与过程: “千锤万凿”(开采)、“烈火焚烧”(煅烧)、“粉骨碎身”(使用),这是一个历经磨难、牺牲自我的过程。

- 最终形态与精神: 最终成为“清白”的石灰,其核心精神是:不畏艰难、不怕牺牲、坚守纯洁的本色。

- 联“志向”:

- 知人论世: 于谦是明代名臣,一生为官清廉,在“土木堡之变”后力挽狂澜,后却遭诬陷被杀,他的人生经历与石灰的“诞生”过程惊人地相似。

- 寻找关联: 诗人将自己的政治生涯、人格理想完全投射到了石灰身上。“千锤万凿”象征官场的险恶和仕途的坎坷;“烈火焚烧”象征严酷的政治考验;“粉骨碎身”象征为国家和人民可以牺牲一切;“清白”则象征自己清廉正直、绝不与世俗同流合污的品格和气节。

- 品“语言”:

- 象征: 全诗通篇用石灰的“物性”来象征自己的人格“志向”,物我高度统一。

- 炼字: “若等闲”三字,将石灰面对烈火的从容不迫写得淋漓尽致,这正是于谦面对生死考验时的英雄气概的写照。“清白”二字,既是石灰的颜色,更是诗人一生的精神追求,言简意赅,掷地有声。

这首诗通过对石灰从开采到成品的全过程的描绘,成功塑造了一个不畏艰难、坚守节操的志士形象,表达了诗人为国尽忠、清白做人的坚定决心。

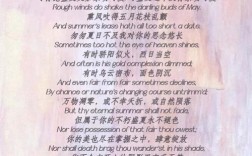

王安石《梅花》

墙角数枝梅,凌寒独自开。 遥知不是雪,为有暗香来。

- 抓“物象”: 梅花。

- 析“物性”:

- 生长环境: “墙角”,偏僻、不起眼。

- 开放时节: “凌寒”,在严寒中开放。

- 外在形态: “独自开”,孤独、不合群。

- 内在气质: “暗香”,不张扬,但香气持久、清幽。

- 联“志向”:

- 知人论世: 王安石是北宋著名的改革家,其变法触动了大地主、大官僚的利益,遭到了激烈的反对和攻击,他虽屡遭贬谪,但改革之心从未动摇。

- 寻找关联: 墙角的梅花,正是诗人孤独处境的写照。“凌寒独自开”则象征了他在政治寒冬中,不与保守派同流合污、坚持自己政治理想的高洁品格和顽强意志,那股“暗香”,则是他改革思想的生命力和影响力的体现,虽被压制,却依然能沁人心脾。

- 品“语言”:

- 对比: “遥知不是雪,为有暗香来”,将梅花的白色与雪作对比,又用“暗香”来区分,既写出了梅花的形,更写出了梅的神,手法高明。

- 炼字: “凌”字极富力量感,写出了梅花的无畏。“暗香”的“暗”字,传神地写出了梅花香气含蓄、内敛的特点,与它低调的品格相得益彰。

这首诗咏物言志,通过对梅花在严寒中孤独绽放的描绘,赞美了诗人自己不畏强权、坚守信念、品格高洁的君子风范。

艺术效果与总结

“托物言志”的艺术效果是巨大的:

**含蓄蕴