香港,一座融合东西方文化的国际都市,在快节奏的现代生活中,依然保留着对传统诗歌的热爱与传承,诗歌作为中华文化的瑰宝,不仅承载着千年智慧,更成为连接古今的情感纽带,从古典诗词到现代诗作,香港的诗歌文化既扎根于传统,又焕发着创新的活力。

古典诗词的源流与魅力

中国古典诗词的起源可追溯至《诗经》,这部收录西周至春秋时期诗歌的总集,以“赋比兴”手法开创了现实主义文学传统,随后《楚辞》以屈原的浪漫主义风格拓展了诗歌的意境,唐代律诗与宋词的双峰并峙,更是将汉语的音韵之美推至巅峰。

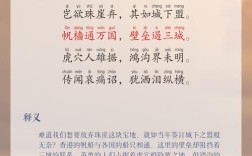

香港常见的古典诗词教学中,杜甫的《春望》常被作为范例,这首诗写于安史之乱期间,通过“国破山河在”的意象叠加,展现家国情怀与个人命运的交织,教学中需引导学生关注作者如何用“草木深”反衬荒凉,用“烽火连三月”强化时空的沉重感,这类作品的学习,重在理解典故与意象的关联性——白头搔更短”的细节描写,实为唐代士人忧国忧民的典型符号。

创作背景的解读方法

准确把握诗歌内涵,必须回归历史语境,苏轼《水调歌头·明月几时有》写于宋神宗熙宁九年中秋,当时作者因变法争议外放密州,词中“起舞弄清影”的超脱,实则隐含政治失意的郁结,而“人有悲欢离合”的哲思,又折射出宋代士人儒道互补的精神世界。

香港教育机构在解析此类作品时,常采用“三维透析法”:首先考证作者生平与时代事件,其次分析同时代文献的互文关系,最后结合地域文化特征(如岭南学派对香港文人的影响),例如解读文天祥《过零丁洋》,需关联南宋海上行朝在香港周边的历史遗迹,使抽象的诗句转化为可触摸的文化记忆。

诗词鉴赏的核心技巧

-

格律破译:近体诗的平仄规则与词牌韵律是入门关键,以七律《登高》为例,首联“风急天高猿啸哀”中,急-高-啸三字形成的仄平仄交替,构建出节奏的张力,这种声律模式与诗人颠沛流离的心境形成同构。

-

意象解码:中国诗歌擅长用物象传递情感,王维“大漠孤烟直”的直线意象,既写实景又隐喻禅意;李商隐“春蚕到死丝方尽”则以具象生物行为,承载抽象的爱情誓言,现代教学中可借助香港的地标景观进行类比,比如用维港夜景解读“灯火阑珊”的意境层次。

-

时空重构:古典诗词常打破物理时空限制,李贺《梦天》中“遥望齐州九点烟”,既符合登高视角的科学观察,又融入神话想象的超现实维度,这类手法在香港现代诗歌创作中演变为蒙太奇式的场景跳跃。

传统诗歌的当代实践

香港诗词学会近年推动的“地铁诗词运动”,将古典诗句植入公共交通空间,使《枫桥夜泊》的钟声与电车叮当声产生跨时空共鸣,这种文化实践印证了叶嘉莹先生的观念:诗词的生命力在于持续被诵读、被诠释。

在创作层面,香港诗人也探索出独特的融合路径,例如西西《店铺》一诗,既保留绝句的凝练特质,又注入都市生活的现代意象,形成“铜锣湾的月光穿过霓虹/落在宋词折痕处”这样的混搭美学,这类实验印证了古典诗歌元素的可持续演化能力。

融入生活的诗意传承

真正掌握诗歌精髓,需超越文本研读,转化为生活美学,香港社区书院开展的“茶寮诗会”,参与者通过点茶、挂画、插花等宋代文人雅事,重构诗词创作场景,当学生亲手研磨墨锭书写东坡句“一蓑烟雨任平生”时,对“任”字蕴含的生命态度会产生更深刻的共情。

这种体验式学习,恰与香港文化博物馆的“沉浸式诗境展”形成呼应,展览利用全息投影技术,将《清明》的“雨纷纷”转化为可视化的光粒子,观众行走其间,自然领会到诗句中“欲断魂”的情感密度。

古典诗歌在香港的传承,始终遵循“守正创新”的路径,它既是学生在文凭试中需要掌握的文化知识点,更是市民在茶餐厅闲聊时引用的生活智慧,当我们在太平山顶诵读李白“举手可近月”,在中环天桥默念杜甫“星垂平野阔”,便完成了传统与当代的精神对话,这种跨越千年的诗意共鸣,正是中华文明生生不息的明证。