(空一行)

六一国际儿童节的脚步临近,校园里洋溢着欢快的气息,诗歌朗诵,作为庆祝活动的经典项目,不仅是孩子们展示风采的舞台,更是他们感受语言之美、陶冶情操的绝佳机会,一篇优秀的朗诵作品,能够触动心灵,传递情感,如何为小学生挑选并指导他们演绎一首合适的诗歌呢?这不仅关乎技巧,更在于对诗歌本身的理解。

探寻诗歌的源头:理解是表达的基础

一首诗,如同一个鲜活的生命,它有来处,有故事,引导孩子朗诵,第一步并非急于纠正发音和语调,而是带领他们走进诗歌的世界,了解它的“身世”。

-

关注作者与心境:每一首流传下来的儿童诗,都凝结着作者特定的人生体验与情感投射,诗人金波先生的许多作品,充满了对自然万物的热爱与童真的想象,其笔下的风、雨、花朵都富有灵性,了解作者生平及其创作的整体风格,能帮助我们把握其作品的情感基调,当孩子知道诗人是怀着对大自然的好奇与赞美写下这些句子时,他们便更容易代入那种欣喜与探索的情绪。

-

洞察创作背景:诗歌的诞生往往与特定的时代背景或个人境遇相关,有些诗歌创作于对和平的呼唤中,有些则源于对童年生活的深情回忆,虽然不需要向低龄孩子讲解过于复杂的历史背景,但可以用他们能理解的语言,描绘一个场景,在朗诵描绘节日欢庆场景的诗歌时,可以引导孩子联想自己过生日或参加联欢会时的快乐心情,将个人体验与诗歌内容连接起来,让文字在他们心中“活”起来。

雕琢朗诵的艺术:技巧为情感赋能

当孩子对诗歌有了初步的理解,便进入了声音表达的阶段,朗诵是将书面文字转化为有声语言的再创作过程,需要一定的技巧打磨。

-

语音的清晰与准确:这是朗诵的基石,尤其对于小学生,必须确保每个字的发音都是标准的,对于低年级学生,要特别关注平翘舌音、前后鼻韵母等易错点,通过慢速、分句的跟读练习,打好语音基础,才能保证后续表达的流畅。

-

节奏与停顿的把握:诗歌具有内在的音乐性,指导孩子识别诗句中的逻辑停顿和情感停顿至关重要,并非简单地在标点处停顿,而是要依据诗意。“阳光/跳进了我的家”一句,在“阳光”后稍作停顿,能营造出一种阳光倏然而至的动感,通过划分节奏,让朗诵拥有如音乐般的韵律。

-

重音的力量:重音是表达语意和情感的关键,在关键的动词、形容词或表达核心意思的词语上加重音,可以起到画龙点睛的作用。“小草偷偷地从土里钻出来”,“钻”字加重,便能生动体现小草生命力的顽强,引导孩子思考:这句话中最想强调哪个词?为什么?

-

语调的起伏与变化:语调的抑扬顿挫是传递情感的直接工具,欢快的诗句,语调可以轻快、上扬;深沉、优美的诗句,语调则可舒缓、沉稳,要避免毫无波澜的“念经式”朗诵,鼓励孩子根据诗句内容,自然地调整声音的高低、强弱、快慢,让声音为诗意服务。

-

体态语言的辅助:得体的体态语言能增强朗诵的感染力,这包括自然的面部表情、真诚的眼神交流以及恰当的手势,表情应随着诗歌情感而变化,喜悦时微笑,惊奇时睁大眼睛,手势不宜过多过杂,应是情感自然流露的补充,帮助观众更好地理解诗歌意境。

精选朗诵篇目:适合的才是最好的

为小学生选择朗诵篇目,应充分考虑其年龄特点、认知水平和表达能力。

-

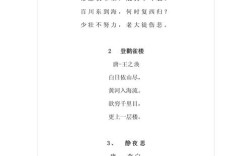

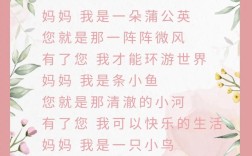

低年级(1-2年级):优先选择篇幅短小、语言浅显、节奏明快、充满童趣的诗歌,内容多与日常生活、自然景物相关,如《小小的船》、《春雨的色彩》等,重点在于培养他们的语感和敢于表达的勇气。

-

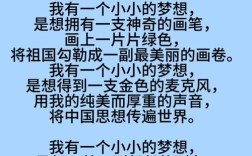

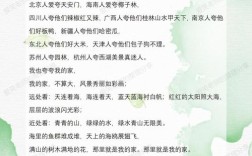

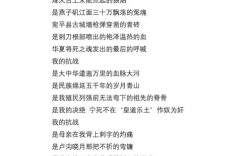

中年级(3-4年级):可以选择意境稍丰富、情感更细腻的诗歌,可以引入一些简单的叙事诗或抒情诗,引导他们体会字里行间的情感,如对祖国的热爱、对友谊的珍惜等。

-

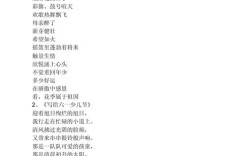

高年级(5-6年级):可以选择有一定思想深度、篇幅较长的作品,题材可以更广泛,包括赞颂理想、感悟人生、热爱自然等,可以更深入地探讨诗歌的意象和内涵,鼓励他们进行更具个性化的艺术处理。

情感的融入:让朗诵直抵人心

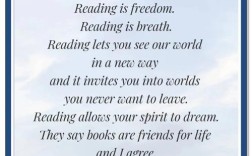

技巧固然重要,但真正能打动人心的,永远是真诚的情感,朗诵的最高境界,是“忘我”地融入,要引导孩子不是机械地背诵文字,而是成为诗歌中的“我”,去感受、去体验、去诉说,让他们想象自己就是那个发现春天第一抹新绿的孩子,就是那个在阳光下自由奔跑的少年,当情感与诗句交融,声音便有了温度,朗诵便拥有了灵魂。

在准备过程中,营造一个宽松、鼓励的氛围至关重要,多给予孩子积极的肯定,保护他们的表达欲望,可以让他们先根据自己的理解自由发挥,再进行细致的引导,避免一开始就用过多的条条框框束缚了他们的灵性。

诗歌朗诵,是一次美的旅程,它让孩子们在声音与文字的交织中,感受母语的魅力,提升审美情趣,建立文化自信,作为教育者或家长,我们的角色是点燃他们心中热爱文学的火种,陪伴他们在这条充满韵律与美好的道路上,自信前行,发出自己最独特、最动人的声音,在这个属于孩子们的节日里,让每一首诗歌都成为他们成长记忆中一颗闪亮的星。

(空一行)