诗歌是语言的精粹,承载着人类最细腻的情感和最深邃的思考,从《诗经》的“关关雎鸠”到《神曲》的地狱巡游,从李白的飞瀑奇观到艾略特的荒原景象,每一首经典诗歌都是打开一个时代的钥匙,要真正读懂诗歌,需要循着文本的脉络,探寻其诞生的土壤与生长的轨迹。

溯源:在时空坐标中定位诗篇

理解一首诗,首先要回到它诞生的原点,这个原点包含三个维度:文本出处、创作者生平与历史背景。

《诗经》三百零五篇,并非凭空产生,而是周代礼乐制度的产物。“风”来自十五国的民间歌谣,“雅”体现士大夫的宴饮交际,“颂”展现宗庙祭祀的庄严场景,了解这些诗歌的采集与编纂过程,就能明白“诗可以观”的真正含义——这些文字是了解先秦社会最生动的窗口。

诗人的生命轨迹往往与作品紧密交织,读杜甫《春望》“国破山河在”,若不联系安史之乱中长安沦陷的历史,就难以体会那种撕心裂肺的沉痛,了解杜甫一生漂泊、忧国忧民的人生经历,我们才能懂得为何他的诗作被称为“诗史”,同样,理解李商隐无题诗的朦胧美,需要了解晚唐的政治环境与诗人独特的个人遭遇——那些难以明言的复杂情感,通过精妙的意象得以传递。

创作背景如同诗歌的基因密码,苏轼《水调歌头·明月几时有》写于中秋之夜,词前小序明确交代:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”这个具体情境为我们理解词中“人有悲欢离合”的感慨提供了确切依据,而现代诗中,海子《面朝大海,春暖花开》写于1989年1月,了解诗人当时的精神状态与时代氛围,才能更深刻地把握诗中温暖与绝望并存的复杂情感。

解构:探寻诗歌的艺术密码

诗歌有自己的语法和逻辑,掌握诗歌的艺术手法,就如同获得了解读诗歌的密码。

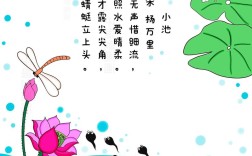

意象是诗歌的基本构成单元,王维“大漠孤烟直,长河落日圆”通过几个简洁意象,构建出辽阔的边塞图景;马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦”的意象组合,营造出浓郁的羁旅愁思,在意象运用上,中国古典诗歌讲究“情景交融”,西方象征主义则强调“客观对应物”——通过一系列特定意象暗示某种情感或思想。

象征手法赋予诗歌更深层的意蕴,屈原以“香草美人”象征高洁品格,艾略特用“荒原”象征现代社会的精神危机,读懂这些象征,需要了解背后的文化传统与哲学思考。

韵律是诗歌的音乐性表达,中国古典诗词的平仄格律、押韵规则,西方十四行诗的固定韵式,自由诗的节奏变化,都是诗人精心设计的音乐结构,杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”中工整的对仗与和谐的韵律,不仅带来听觉享受,更强化了诗歌的画面感。

语言的陌生化处理是诗歌的常见技巧,李清照“绿肥红瘦”的创新搭配,王安石“春风又绿江南岸”的炼字功夫,都通过打破常规语言习惯,创造出新鲜的审美体验。

活化:让诗歌走进当下生活

诗歌不应只是书架上的标本,而应是能够触动灵魂、指导生活的智慧。

个人创作是深入理解诗歌的最佳途径,尝试用诗歌记录生活感悟,不必拘泥于传统格律,重要的是找到贴切的意象与真实的情感,写作过程中,你会更懂得欣赏经典诗作的精妙之处。

诗歌鉴赏有多种角度,可以专注于诗歌的情感表达,体会李煜“问君能有几多愁”的亡国之痛;可以分析诗歌的哲学思考,领悟苏轼“人生如梦”的旷达智慧;也可以单纯欣赏诗歌的语言艺术,感受徐志摩“轻轻地我走了”的音韵之美。

将诗歌融入日常生活,能提升生活品质,在合适的场合引用恰当的诗句,能为表达增添深度与文采,旅行至长江岸边,吟诵“孤帆远影碧空尽”,眼前景色便有了历史厚度;遇到困境时,想起陆游“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,便能获得继续前行的力量。

诗歌教育应注重体验而非单纯的知识灌输,通过吟诵感受音韵之美,通过绘画表现意境之妙,通过讨论激发思考之深,让诗歌成为滋养心灵的活水。

诗歌是一座桥梁,连接着过去与现在,沟通着个体与永恒,每一次认真的阅读,都是与诗人的对话;每一次用心的品味,都是对生命的升华,在这个信息爆炸的时代,诗歌提供了一种深度思考与感受的方式,让我们在浮躁中寻得一方宁静,在碎片化中保持精神的完整,真正读懂一首诗,不仅需要知识的积累,更需要生命的体验与心灵的共鸣,当诗歌的种子在心中生根发芽,我们便拥有了一个更为丰富、更为深刻的精神世界。