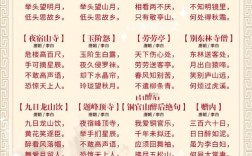

诗歌作为中华文化瑰宝,其发展历程中既有脍炙人口的经典,也存在着许多鲜为人知的珍品,这些作品或因作者隐逸,或因题材特殊,或因流传不广,逐渐被尘封在历史长河中,今天我们将探寻几首具有独特价值的古代罕见诗作,通过解析其创作背景与艺术手法,感受别样的诗意境界。

《弹歌》——上古狩猎的原始韵律

“断竹,续竹,飞土,逐宍”这首收录于《吴越春秋》的八字短诗,被认为是中国现存最古老的诗歌之一,全诗仅用四个动词勾勒出完整的狩猎场景:砍伐青竹,制作弓弩,弹出土块,追逐猎物,作者已不可考,但从简练到极致的语言风格判断,应出自远古劳动人民集体创作,这种二言体句式与狩猎节奏完美契合,每句皆呈现动态画面,展现了诗歌起源时期与生产劳动的密切关联,诗中“宍”字通“肉”,这种古字用法佐证了其年代久远,这种原始诗歌的创作手法直接影响了后世《诗经》中的四言诗发展,其白描叙事的技巧成为古典诗歌的重要传统。

寒山子禅诗——隐逸诗人的心灵独白

唐代诗僧寒山子留存的三百余首诗中,大多散佚于民间,其作品在正统文学史上长期被忽视,这位长期隐居天台山的诗人,创作了大量融合佛理与山水的独特诗篇:“杳杳寒山道,落落冷涧滨,啾啾常有鸟,寂寂更无人。”诗中叠字的连续使用营造出空寂的意境,与诗人超然物外的精神状态相呼应,寒山诗在创作手法上突破传统格律束缚,语言俚俗直白却蕴含深意,这种“以俗入雅”的实践比宋代白话诗运动早了三百年,二十世纪其诗作传入欧美后,竟成为“垮掉的一代”文学运动的精神食粮,这种文化反哺现象值得深思。

敦煌曲子词——民间词学的活化石

1900年敦煌藏经洞发现的唐代曲子词,为我们展现了词体初兴时的原始风貌,这些写在经卷背面的作品,如《菩萨蛮·枕前发尽千般愿》:“要休且待青山烂,水面上秤锤浮,直待黄河彻底枯,白日参辰现。”与《上邪》的誓言式抒情一脉相承,但比喻更为奇绝,这些民间词作者已佚名,内容却真实记录了盛唐市井生活,其语言质朴率真,保留了大量口语词汇,在修辞上善用排比递进,通过极端化意象强化情感表达,这些作品证实了词最初起源于民间,而非文人书斋,为研究词体演变提供了珍贵实物。

《璇玑图》——文字游戏的极致

前秦才女苏蕙创作的《璇玑图》堪称中国诗歌史上最复杂的文字装置艺术,这幅织锦回文诗共841字,纵横各29字,采用不同颜色丝线织成,通过顺读、逆读、斜读、交互读、退一字读、重一字读等多种方法,竟能解读出三千余首诗,这种将空间艺术与语言文字结合的创作方式,展现了汉字特有的组合潜能,虽然这种文字游戏在文学价值上存在争议,但其精妙构思体现了古代文人对诗歌形式的极限探索,对后世宝塔诗、神智体等特殊诗体的发展产生深远影响。

《石灰吟》——物性诗学的典范

明代于谦的这首咏物诗虽在现代广为流传,但在古代诗歌选本中却颇为罕见:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲,粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。”诗人借石灰的烧制过程,隐喻忠臣的操守品格,这种将物性特征与人格理想完美融合的创作手法,达到了咏物诗的最高境界,诗中“千锤万凿”与“粉骨碎身”形成痛苦与从容的强烈对比,清白”双关既指石灰颜色,又喻道德纯洁,这种象征手法的运用已臻化境,该诗创作于作者青年时期,却预示了其后来作为救国名臣的人生轨迹,可见诗品与人品的统一。

这些罕见诗作的价值不仅在于其文学成就,更在于它们拓展了诗歌的边界,从上古狩猎歌谣到唐代禅诗,从敦煌民间词到文字游戏《璇玑图》,每首作品都是特定历史语境下的艺术结晶,在诗歌鉴赏中,我们既需要关注经典名篇,也应重视这些边缘作品,它们共同构成了中华诗歌的完整谱系,真正的诗歌鉴赏应当突破既定框架,在那些被时光掩埋的篇章中,往往隐藏着更为丰富的文化密码和审美可能。