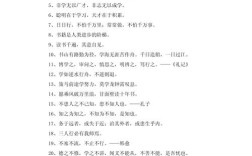

专注,是通往卓越的桥梁,也是抵御时间碎片化的盾牌,在信息爆炸的时代,能够沉下心来,将精力聚焦于一点,已成为一种稀缺而珍贵的能力,古今中外的智者早已用精炼的语言,为我们揭示了专心的力量,这些名言警句不仅是文字的精粹,更是跨越时空的智慧结晶,指导着我们如何更有效地工作、学习和生活。

东方智慧:心无旁骛的修行境界

东方文化,尤其是儒释道传统,将“专心致志”视为一种内在的修行。

-

《庄子·达生》中的佝偻承蜩:“虽天地之大,万物之多,而唯蜩翼之知。” 这不是庄周本人的一句独立名言,而是他通过一则寓言故事所阐述的哲理,故事讲述一位驼背老人用竹竿粘蝉,百发百中,他成功的秘诀便是经过艰苦训练后达到的极致专注:天地虽大,万物虽多,他的心中、眼中只有蝉翼,这则寓言生动地说明了,当精神高度集中时,外界干扰会自然消弭,技能便能臻于化境,它教导我们,专注的本质是精神的纯粹与目标的单一。

-

诸葛亮《诫子书》的千年训导:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。” 这句诞生于三国时期的名言,是诸葛亮晚年写给儿子诸葛瞻的家书,创作背景是诸葛亮深感自己时日无多,希望将毕生的人生智慧传授给后代,在动荡的战乱年代,他提出“宁静”是达成远大目标的前提,这里的“宁静”并非指环境的安静,而是内心的沉静与专注,只有内心不被繁杂的欲望所扰,才能确立清晰的目标;只有保持专注的心态,才能实现远大的理想,这是一种将专心与个人志向、品德修养紧密结合的深刻见解。

西方视角:成就卓越的科学与艺术

西方思想同样高度重视专注力,常从其与成功、效率的关系角度进行阐述。

-

爱迪生的天才定义:“天才就是1%的灵感加上99%的汗水。” 这句广为人知的话,出自美国发明家托马斯·爱迪生,它之所以广为流传,是因为它颠覆了人们对天才的浪漫想象,揭示了成功脚踏实地的一面,爱迪生本人就是这句话的完美践行者,他为了发明电灯,进行了上千次实验,这种持续的、专注的努力,正是那“99%的汗水”的真实写照,这句话提醒我们,再绝妙的想法,也需要专注不懈的执行力才能转化为现实。

-

马克·吐温的幽默洞察:“人的思想是丁不起的,只要专注于某一项事业,那就一定会做出使自己感到吃惊的成绩来。” 马克·吐温作为文学大师,善于用平实而幽默的语言揭示深刻道理,这句话强调了专注所能激发的巨大潜能,它告诉我们,专注并非苦行,而是点燃内在创造力的火种,当你将全部智力、情感和精力投入一个领域时,所产生的成果往往会超出你最初的预期,这种“吃惊”正是专注带来的最大奖赏。

名言警句的现代应用与教学方法

理解了这些名言的来源与内涵,关键在于如何将它们融入现代生活,提升个人效能。

-

作为目标设定的精神坐标:在规划长期目标时,可以借用“非宁静无以致远”来审视自己的内心,是否因为追逐太多而迷失了方向?将诸葛亮的话置于案头,时常自省,有助于过滤噪音,锁定真正重要的目标。

-

作为克服困难的心理暗示:当面对枯燥的重复或艰巨的任务时,爱迪生的“99%的汗水”是最好的激励,它让我们坦然接受过程中的艰辛,理解这是通往成功的必经之路,从而保持耐心和毅力。

-

作为深度工作的仪式号角:可以创造个人的“专注仪式”,在开始一项需要高度集中精力的工作前,心中默念“唯蜩翼之知”,想象自己像那位承蜩老人一样,进入心流状态,将全部感知收拢于当前任务。

-

作为教育引导的生动素材:在教育孩子或培训员工时,与其空洞地说教“要专心”,不如讲述“佝偻承蜩”的故事,或一起探讨马克·吐温的话,通过故事和名言,让抽象的概念变得具体、生动,更容易被理解和接受。

创作属于你自己的专注格言

学习名言,最终是为了内化其精神,甚至生发出属于自己的智慧,观察你的工作与生活,当你沉浸在编程、写作、绘画或解决一个技术难题而忘记时间流逝时,那种体验本身就是“专心致志”的最佳注解,尝试用简洁的语言记录下这种状态的感受和心得,它可能就是你个人版本的“宁静致远”或“唯蜩翼之知”。

名言警句的价值,不在于它们被镌刻在石碑上,而在于它们能活跃在我们的思维里,指导我们的行动,在一个人人都在争夺你注意力的时代,主动选择专注,就是选择了一种清晰、有力且高效的人生,这些古老的智慧,正是我们在这个时代构筑内心秩序、实现个人价值的宝贵资源,让专心致志不再是一句口号,而成为我们每一天的真实状态,这或许是对这些名言最好的致敬与应用。