诗歌朗诵是语言艺术与情感表达的完美结合,短短两分钟便能传递震撼人心的力量,掌握经典作品的精髓与朗诵技巧,能让每一次舞台呈现都成为直击灵魂的艺术创作。

经典作品解析与朗诵要诀

《假如生活欺骗了你》作为普希金1825年的代表作,写于他被流放南俄期间,这首诗语言简练却蕴含深刻哲理,特别适合在人生低谷时诵读,朗诵时建议采用温和而坚定的语气,在“不要悲伤,不要心急”处稍作停顿,让听众感受到诗中的抚慰力量,整体节奏应平稳舒缓,如同一位智者在轻声劝慰。

李白的《将进酒》创作于唐玄宗天宝十一年,当时诗人与友人岑勋在嵩山相会,借酒抒怀,这首诗气势磅礴,朗诵时需要充沛的激情,开篇“君不见黄河之水天上来”应当一气呵成,展现黄河奔腾之势;“天生我材必有用”则要读出自信与豪迈,适当运用拖音和重音能增强感染力,配合舒展的手势更显气魄。

徐志摩1928年创作的《再别康桥》是现代诗中的经典,诗人第三次欧游归国途中驻足剑桥,触景生情写下这首别离之作,朗诵时要把握细腻含蓄的情感基调,“轻轻的来”和“轻轻的走”可用气声处理,营造依依不舍的意境,在“彩虹似的梦”处可微微仰头,眼神中带着追忆,将听众带入诗人构建的诗意世界。

朗诵艺术的深度技巧

成功的诗歌朗诵建立在三个基础上:气息控制、语音把握和情感投入,腹式呼吸是支撑长句的秘诀,练习时可平躺放置书本于腹部,观察其起伏,普通话不标准者可通过绕口令改善咬字,如“四是四,十是十”的反复练习。

停顿的运用尤为关键,标点停顿是基础,语法停顿能厘清结构,心理停顿则创造悬念,在“黑夜给了我黑色的眼睛”后稍作停顿,能引发听众对下句“我却用它寻找光明”的期待。

肢体语言要与诗歌意境相融。《青春》的朗诵适合温暖微笑和舒展手势;《回答》则需要坚毅眼神和有力动作,服装选择也应配合诗歌风格,古典诗词可着传统服饰,现代诗则以简洁大方为宜。

舞台表现与情感传达

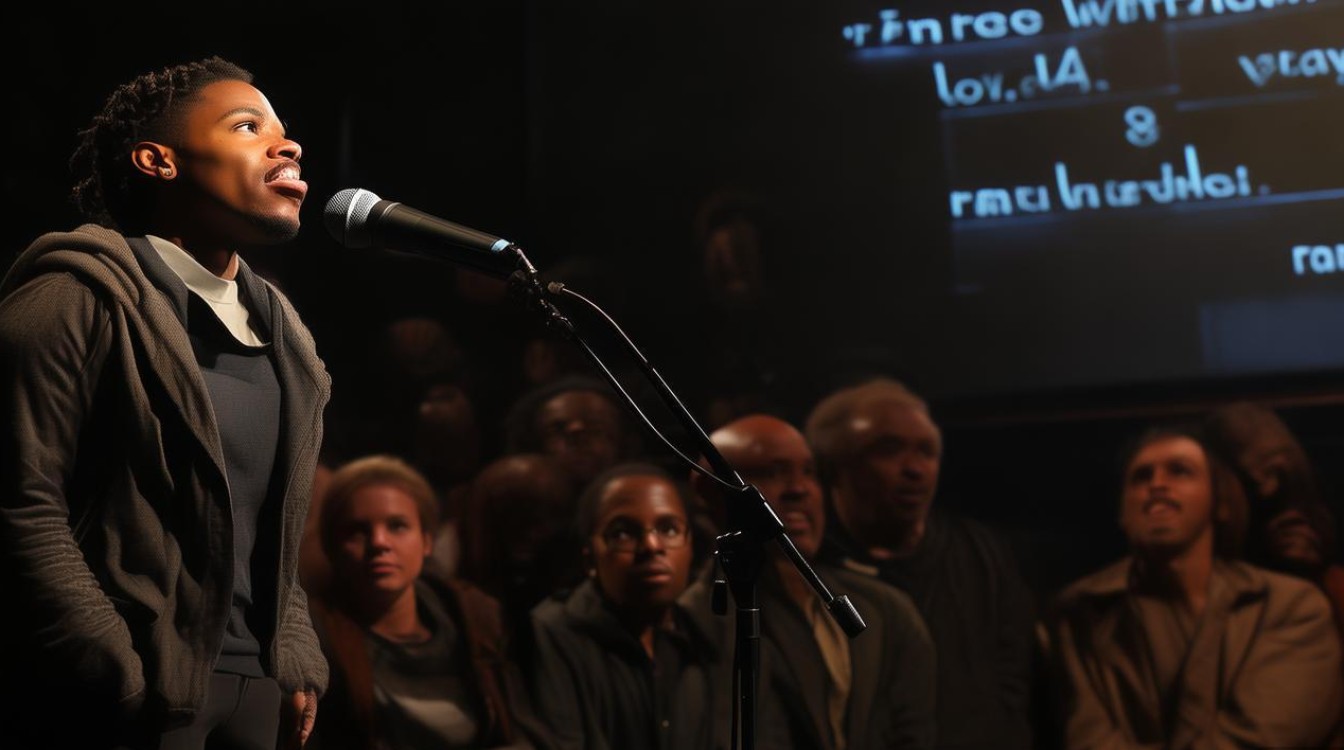

舞台站位以黄金分割点为佳,保持身体略微侧向观众,眼神交流要覆盖全场,在关键诗句上与特定听众进行短暂对视,麦克风使用角度以45度为佳,过近会产生喷麦,过远则声音模糊。

背景音乐的选择原则是衬托而非喧宾夺主。《致橡树》适合钢琴伴奏,《念奴娇·赤壁怀古》则可配古筝,音量控制在似有似无之间,成为诗歌意境的延伸。

情感投入的最高境界是“真听真看真感受”,在准备阶段,朗诵者应深入理解每句诗的内涵,通过反复诵读建立肌肉记忆,上台前可通过深呼吸平复心跳,想象自己就是诗歌意境的亲历者。

从爱好者到朗诵家的进阶之路

日常训练包括晨起开声、古诗词吟诵和即兴表达,录音回听是发现问题的有效方法,有条件者可请教专业老师,观摩名家朗诵录像时,要关注其气息运用、情感处理和舞台走位。

每次演出后的反思笔记极为宝贵,记录成功经验和待改进之处,建立个人作品库,按风格分类管理,便于根据不同场合快速选材。

诗歌朗诵不仅是技艺的展现,更是心灵与文学的对话,当文字通过声音获得新生,朗诵者便成为了连接诗人与听众的桥梁,每一次登台都是独特的艺术创造,每一次发声都是情感的真诚传递,在这条道路上,持续的练习与感悟将引领朗诵者走向更高的艺术境界。