屈原的诗歌创作,主要收录于《楚辞》这部南方文学总集,其中以《离骚》《九歌》《天问》《九章》等篇章最具代表性,这些作品诞生于战国中后期的江汉流域,与黄河流域的《诗经》共同构成中国诗歌的两大源头。

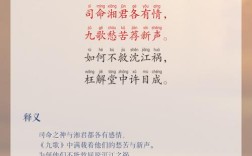

作为楚国贵族,屈原的创作深深植根于楚地特有的文化土壤,楚文化中浓厚的巫觋色彩与神话传说,为他的作品注入了奇幻的想象空间。《九歌》十一篇就是在楚地祭祀乐歌基础上艺术提炼的结晶,湘君》《湘夫人》等篇将自然神祇人格化,通过缠绵悱恻的情感描写,展现出生动的艺术形象,这种将祭祀歌舞升华为抒情诗篇的创作方式,体现了作者对民间文化的吸收与再造。

在表现手法上,屈原创造性地发展了比兴传统。《离骚》中“香草美人”的象征体系尤为突出,以江离、辟芷喻高洁品格,以萧艾指代奸佞小人,这种象征手法不是简单的比喻,而是构建起完整的意象系统,诗人还常以服饰象征品德:“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”,通过外在装扮传达内在的精神追求。

楚辞体式的创新同样值得关注,与《诗经》四言为主的句式不同,屈原的作品句式参差灵活,大量使用“兮”字调节节奏,这个语气词的巧妙运用,既保持了民歌的韵味,又增强了抒情效果,在《涉江》中“世溷浊而莫余知兮,吾方高驰而不顾”这样的长句里,“兮”字的停顿作用使情感表达更具层次感。

《天问》的创作更是展现出独特的艺术勇气,全篇以一百七十多个问题连缀而成,从宇宙起源问到历史兴衰,这种追问不仅体现哲思深度,更开创了问难体诗歌的先河,这种打破常规的构思方式,反映出诗人不拘一格的创作思维。

屈原在诗歌结构上的探索同样影响深远。《离骚》全诗三百七十三句,二千四百余字,规模宏大而脉络清晰,开篇自叙身世,中间展开现实与理想的矛盾,最后升腾至神话境界,这种层层推进的结构方式为后世长篇抒情诗提供了范本,诗中现实描写与幻想交织的写法,特别是三次遨游天界的描写,开创了中国诗歌的浪漫主义传统。

语言运用方面,屈原创造性地融合了楚地方言与雅言传统。“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”这样的诗句,既保留了地域特色,又经过精心锤炼,双声叠韵词的频繁使用,如“陆离”“委蛇”等,增强了诗歌的音乐性,丰富的辞藻与精妙的修辞相得益彰,形成瑰丽华美的语言风格。

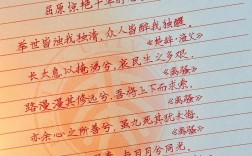

屈原诗歌的情感表达具有强烈的个性特征,在《惜诵》中“发愤以抒情”的宣言,标志着中国诗歌自觉抒情传统的确立,诗人将政治失意的悲愤、理想破灭的痛苦、眷恋故土的情怀,都化为感人至深的诗句。《哀郢》中“望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰”的悲怆,《怀沙》中“定心广志,余何畏惧兮”的坚定,都是真情实感的自然流露。

这些作品对后世的影响跨越时空,汉代文人模仿楚辞创作了众多拟骚体作品,唐代李白“屈平辞赋悬日月”的赞叹,可见其文学地位的崇高,屈原创造的诗歌意象、表现手法和抒情方式,已经成为中国诗歌传统的重要组成部分,从曹植的洛神赋到杜甫的沉郁顿挫,从李贺的诡奇想象到龚自珍的浪漫情怀,都能看到屈原诗歌精神的延续。

屈原的诗歌创作实现了个人情感与时代精神的统一,地域特色与普遍价值的融合,他开创的楚辞体式,拓展了中国诗歌的表现领域;建立的象征体系,丰富了诗歌的艺术手法;彰显的独立人格,树立了文人的精神标杆,这些成就使屈原的诗歌穿越两千多年时空,依然闪耀着动人的艺术光辉。