儿童自由体诗歌,如同一片未经开垦的沃土,蕴藏着无限的想象力和创造力,它没有古典诗词那样严格的格律和韵脚束缚,却保留了诗歌最核心的灵魂——情感的自由流淌和语言的音乐性,这种诗歌形式鼓励孩子们用最本真的视角观察世界,用最质朴的语言表达内心,是儿童文学中一朵清新脱俗的小花。

诗歌的源头与演变

自由体诗歌的萌芽可追溯至20世纪初的新文化运动,当时,胡适、郭沫若等先驱大力倡导白话文写作,推动了中国诗歌从古典格律向现代自由体的转变,这种解放诗体的思潮逐渐影响到儿童文学领域,教育家们意识到,过于严苛的格律要求会压抑孩子的表达欲望,一种更适合儿童心理特点的诗歌形式应运而生。

在西方,惠特曼的《草叶集》为自由诗开辟了道路;而在中国,冰心先生的《繁星·春水》则成为儿童自由体诗歌的典范,她的诗句“童年呵!是梦中的真,是真中的梦,是回忆时含泪的微笑”完全摆脱了传统诗词的框架,用贴近儿童心理的语言,构建了一个纯真的诗歌世界。

创作理念与教育价值

儿童自由体诗歌的创作核心在于“以童为本”,它不追求辞藻的华丽或技巧的繁复,而是注重捕捉儿童特有的思维方式和情感体验,一片飘落的树叶、一只爬行的蚂蚁、一滴清晨的露珠,在孩子们眼中都是值得书写的美好。

这种诗歌形式在教育中具有独特价值,它消除了孩子们对写作的恐惧感,让他们明白诗歌不必拘泥于固定格式,任何真实的情感都值得被记录,它能有效培养孩子的观察力和想象力,鼓励他们发现平凡生活中的不平凡,最重要的是,通过创作自由体诗歌,孩子们能够建立与自我情感的连接,学会用语言表达喜怒哀乐。

创作技巧与实践方法

创作儿童自由体诗歌需要掌握几个关键要素,意象的选择应当贴近儿童生活,使用他们熟悉的事物作为诗歌素材,语言的运用要简单而富有音乐性,即使没有严格押韵,也要保持内在的节奏感,情感的表达贵在真诚,避免成人化的矫饰和造作。

在实践中,可以引导孩子从这些角度入手:选择一个具体的事物作为诗歌主题,细致观察它的特征;用比喻或拟人的手法赋予它生命;将个人情感投射到这个事物上;最后用自然的语言将所有这些元素组合起来。

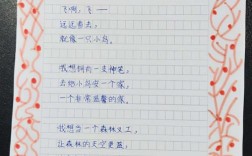

一个孩子这样写阳光:“阳光跳到我的书上/字宝宝们都醒来了/它们在白纸上/开运动会”,这样的诗句既充满童趣,又体现了自由体诗歌的特点。

教学应用与启发方式

在家庭和学校中,引导孩子创作自由体诗歌需要营造宽松的氛围,家长和教师应当摒弃成见,不以成人审美评判孩子的作品,重要的是过程而非结果,是表达而非技巧。

可以尝试这些具体方法:组织户外观察活动,让孩子在自然中寻找灵感;开展“诗歌接龙”游戏,每人写一行诗句,共同完成作品;建立诗歌日记习惯,鼓励孩子定期记录自己的感受;举办诗歌分享会,让孩子们互相朗诵自己的作品。

需要注意的是,指导孩子创作时应避免直接修改他们的诗句,而是通过提问启发思考:“你觉得风是什么颜色的?”“如果云朵有心情,它会怎么想?”这样的问题能够激发孩子的想象力,而不破坏他们独特的表达方式。

当代发展与未来展望

随着教育理念的进步,儿童自由体诗歌正受到越来越多教育者和家长的重视,许多学校开设了专门的诗歌课程,网络上也能看到越来越多孩子的原创作品,这些诗歌可能稚嫩,却真实反映了当代儿童的精神世界。

数字媒体的发展也为儿童诗歌创作提供了新平台,一些教育类APP设计了诗歌创作功能,通过图像、声音与文字的结合,让诗歌创作变得更加生动有趣,这种多媒体互动形式,正不断拓展着儿童自由体诗歌的边界。

在素质教育日益受到重视的今天,儿童自由体诗歌的价值将更加凸显,它不仅是语言训练的工具,更是美育和情感教育的重要途径,当孩子们学会用诗歌表达自我时,他们也在学习如何与这个世界温柔相处。

每一首儿童自由体诗歌都是独一无二的心灵印记,作为教育者和家长,我们要做的不是教导孩子如何写诗,而是守护他们与生俱来的诗心,当阳光穿过教室的窗户,当雨滴敲击操场的地面,当蒲公英种子随风飘扬——这些瞬间都可能成为孩子们诗歌的起点,而我们,只需要给他们一支笔,一张纸,和足够的勇气。