深冬时节,万物敛藏,天地间一片素净,这样的景致,自古便是诗人笔下最富灵感的源泉,当霜雪覆盖山川,当寒风掠过窗棂,那些凝结在墨迹里的冬日意象,便悄然苏醒,带着千年的温度,与我们相遇。

冬诗源流:从《诗经》的寒寂到唐宋的丰赡

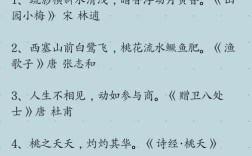

中国诗歌对冬季的描绘,可追溯至遥远的《诗经》。《小雅·采薇》中“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”的句子,以雨雪纷飞映衬归乡的复杂心绪,奠定了冬景与内心情感交织的书写传统,这里的“雨雪霏霏”,不仅是自然景象,更是戍卒心中无边无际的愁绪的物化。

至魏晋南北朝,冬诗逐渐摆脱了纯粹的场景衬托,开始具备独立的审美价值,谢灵运的山水诗,已能精准捕捉冬日山林的清寒与幽寂,而南北朝民歌中“朔气传金柝,寒光照铁衣”的句子,则展现了冬日边塞的苍茫与壮烈。

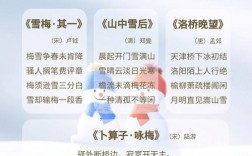

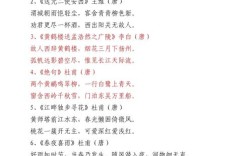

唐宋两代,冬诗的创作达到巅峰,意境与技法都极为丰富,唐代诗人笔下的冬,往往带着雄浑的气魄与生命的张力,岑参的“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,以烂漫春景比拟边塞大雪,奇绝的想象冲淡了苦寒,尽显盛唐气象,柳宗元的“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,则在茫茫雪景中勾勒出一个孤高绝俗的文人形象,其境清绝,其情孤傲。

宋代冬诗则更重理趣与内省,王安石“墙角数枝梅,凌寒独自开”的吟咏,借梅花寄托不屈的人格理想,卢梅坡“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”的妙句,则在比较中蕴含了事物各有所长的哲理,体现了宋诗特有的思辨之美。

意象解析:寒雪、梅花与炉火的诗意世界

理解冬诗,需从解读其核心意象入手。

寒雪,是冬诗中最常见的意象,它兼具纯洁与严酷的双重属性,雪象征着高洁、纯净,如李白“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”,以冰雪喻指人生路途的艰难险阻,大雪也常预示着环境的严酷与生存的考验,如杜甫“岁云暮矣多北风,潇湘洞庭白雪中”所流露的忧世之情。

梅花,作为冬季唯一凌寒绽放的花卉,成为诗人人格的完美投射,它象征着坚贞、孤傲与不屈,陆游一生酷爱写梅,其“零落成泥碾作尘,只有香如故”的句子,将梅花的品格推向了极致,是其自身气节的写照。

炉火,则代表了冬日里的一份温暖、安宁与人间烟火气,白居易《问刘十九》中“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”的描绘,营造出友人相聚、共饮御寒的温馨场景,这小小的炉火,不仅是驱散物理寒冷的工具,更是慰藉心灵、温暖人情的精神象征。

创作手法:情景交融与虚实相生

古典诗词的创作,讲究“一切景语皆情语”,冬景的描绘,根本目的在于抒写情怀。

情景交融是基本手法,诗人将主观情感融入客观景物,使笔下的冬天都染上了个人的感情色彩,同样是雪,在豪放的边塞诗人高适笔下,是“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”的壮阔与离别之痛;而在隐逸诗人王维眼中,则是“隔牖风惊竹,开门雪满山”的静谧与禅意。

虚实相生则提升了诗歌的意境,诗人常通过对比、联想,构建出超越现实的艺术空间,如李商隐“剑外从军远,无家与寄衣,散关三尺雪,回梦旧鸳机”,由现实的“三尺雪”,转入梦境中妻子旧日织布的温暖场景,以虚写的温馨反衬实处的孤苦,令人动容。

品读门径:知人论世与涵泳体味

要深入理解一首冬诗,建议从以下路径入手:

知人论世,了解诗人的生平经历与诗歌的创作背景至关重要,若不清楚杜甫写作《阁夜》时正漂泊夔州,身处国家动乱与个人衰病的双重困境,便难以深切体会“岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵”句中那沉郁顿挫的悲凉之感。

涵泳体味,静心沉浸于诗句所营造的意境之中,调动自身的感官与想象去感受,读张岱《湖心亭看雪》中“天与云与山与水,上下一白”的描写,需在脑海中构建那片混沌寥廓的雪世界,方能领略作者那份超越世俗的孤怀雅兴。

比较鉴别,将不同诗人、不同时期的冬诗并置阅读,能更清晰地把握其特色,对比毛泽东“北国风光,千里冰封,万里雪飘”的雄浑壮丽,与纳兰性德“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成”的婉约凄清,可以直观感受到时代精神与个人气质如何塑造了截然不同的冬日画卷。

冬日读诗,恰如围炉夜话,窗外或许是北风凛冽,但在这些历经时光淬炼的诗句里,我们能触摸到古人面对严寒时的那份从容、坚韧,甚至是不灭的豪情,那份由文字传递过来的温度,足以让每一个现代的灵魂,在季节的轮回中,找到一种深刻而安定的力量。