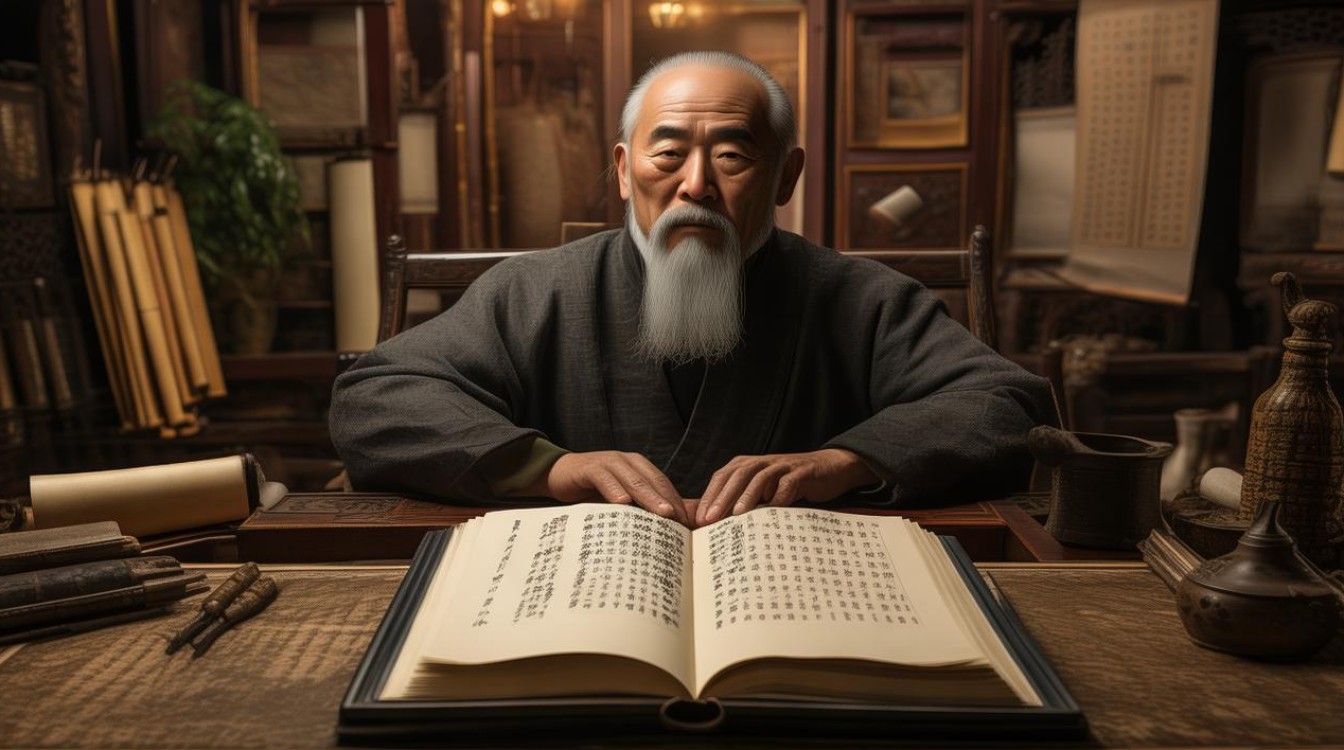

漫步于中国古典文学的长廊,诗歌与散文犹如两颗璀璨的明珠,交相辉映,共同构筑了中华民族深邃而瑰丽的精神世界,它们不仅是文字的艺术,更是历史的回响、情感的凝结与哲思的沉淀,要真正读懂这些作品,领略其不朽魅力,需从多个维度深入探寻。

溯源:时代的镜像与文心的跃动

任何经典的诞生,都非无源之水、无本之木,其出处与创作背景,是理解作品的第一把钥匙。

先秦时期,《诗经》与《楚辞》双峰并峙,开创了现实与浪漫两大文学传统。《诗经》中的“风”,源自周代各诸侯国的民间歌谣,“雅”为宫廷宴享乐歌,“颂”则是宗庙祭祀的乐章,它以其朴实的笔触,记录了先民的生活、劳作与情感,所谓“饥者歌其食,劳者歌其事”,与之相对,屈原的《离骚》则充满了激越的情感和瑰丽的想象,是诗人理想破灭、忧愤国事时,内心波澜壮阔的独白,了解战国末年楚国的政治黑暗与外交困局,方能体会诗中那份“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着与悲怆。

至唐代,诗歌艺术达到顶峰,李白的诗,浸润着盛唐的豪迈与自信,如《将进酒》中“天生我材必有用,千金散尽还复来”的磅礴气势,是其个人性格与时代气象结合的产物,而安史之乱则彻底改变了杜甫的创作轨迹,他的“三吏”、“三别”,字字血泪,真实记录了战乱带给普通百姓的深重灾难,被后世尊为“诗史”,若不明了这场巨大的社会动荡,便难以深刻感知杜诗沉郁顿挫风格中所蕴含的深沉博大的家国情怀。

宋代散文,承继唐代古文运动的余绪,更重理趣与实用,范仲淹的《岳阳楼记》,作于他因改革受挫、贬居邓州之时,友人滕子京重修岳阳楼,请他作记,范仲淹并未亲临,却凭借高超的文学造诣与宏大的人生格局,借洞庭湖的万千景象,抒发了“不以物喜,不以己悲”的仁人志士之心,并喊出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的千古绝唱,这篇文章的创作,既是对友人的勉励,也是自身政治理想与人格情操的集中展现。

探骊:艺术手法的千姿百态

古典诗文历经千年锤炼,形成了极其丰富精妙的艺术手法体系,这些手法是作品产生巨大艺术感染力的核心所在。

意象与意境是中国古典诗学独有的审美范畴,诗人往往将主观情意投射于客观物象,创造出情景交融、虚实相生的艺术境界,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,连续铺排九个意象,共同渲染出天涯游子秋日思乡的萧瑟苍凉之境,不言愁而愁绪自现。

赋、比、兴是《诗经》以来就已成熟的表现手法。“赋者,敷陈其事而直言之者也”,如汉乐府《孔雀东南飞》中对刘兰芝才艺品行的细致描绘;“比者,以彼物比此物也”,如李煜《虞美人》中以“一江春水”喻愁,化抽象为具体;“兴者,先言他物以引起所咏之词也”,如《关雎》开篇以雎鸠和鸣兴起对淑女的思慕,三者交替使用,极大地增强了作品的表现力。

用典与象征是提升作品文化内涵与思想深度的常用技巧,李商隐的诗作尤其擅长用典,其《锦瑟》一诗,连用庄生梦蝶、望帝啼春、鲛人泣泪、良玉生烟等多个典故,营造出迷离恍惚、含蓄蕴藉的独特诗境,留给读者无尽的解读空间,而屈原笔下的“香草美人”,则早已超越具体物象,成为一种高洁人格与政治理想的象征符号。

虚实相生与动静结合则体现了中国古典美学中的辩证思维,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中,对周瑜“小乔初嫁了,雄姿英发”的想象是虚写,与眼前“大江东去”的实景交织,拓展了时空,深化了历史沧桑之感,王维《山居秋暝》中,“明月松间照”是静景,“清泉石上流”是动景,二者结合,生动描绘出秋山晚景的清幽与生机。

致用:在吟咏涵泳中提升自我

学习古代诗文,绝非仅仅为了知识的积累,更在于心灵的滋养与能力的提升。

反复诵读,培养语感,古典诗文具有鲜明的节奏和韵律,通过声情并茂的朗读,甚至吟唱,能直观感受其音乐之美,在抑扬顿挫中体会作者的情感起伏,从而更深入地把握文章的气韵。

知人论世,深入解读,在阅读一篇作品前,尽可能了解作者的生平经历、思想观念以及创作时的具体情境,这将为理解文本提供坚实的历史与心理依据,避免断章取义或肤浅解读。

融入生活,学以致用,古典诗文中的智慧与情感,完全可以与现代生活接通,在合适的场合,引用一句经典诗词,能为表达增色;面对人生际遇,古人的豁达或坚守,能给予我们精神力量,无论是“采菊东篱下”的闲适,还是“穷且益坚,不坠青云之志”的坚韧,都能成为我们今日立身处世的精神资源。

中国古代的诗歌与散文,是一座开采不尽的富矿,它们记录着我们先人的喜怒哀乐,承载着他们的智慧哲思,每一次深入的阅读,都是一次与古人的对话,一次对自我生命的审视与升华,在这条漫漫长路上,我们拾取的,将不仅是知识的珠贝,更是照亮内心、安顿生命的永恒星光。