现代诗歌集汇聚了众多诗人的心血与智慧,如同一座流动的艺术宝库,每一首诗都像一扇窗,透过它能看到作者内心的风景与时代的印记,想要真正读懂这些文字,我们需要了解它们的来源、创作者的故事以及如何欣赏其中的精妙之处。

诗歌的源头与流变

诗歌自古便是人类表达情感的重要方式,从《诗经》的“关关雎鸠”到屈原的《离骚》,古典诗词奠定了中国诗歌的韵律传统,而现代诗歌的萌芽可追溯至五四新文化运动,胡适的《尝试集》作为第一部白话诗集,打破了格律的束缚,让诗歌走向更自由的形式,这一时期,郭沫若的《女神》以炽烈的激情呼唤新时代,徐志摩的《再别康桥》则用轻盈的韵律抒写离别之愁,这些作品不仅是文学革命的产物,更是思想解放的见证。

二十世纪三十至四十年代,诗歌成为抗战的号角,艾青的《大堰河——我的保姆》将个人命运与土地深情交织,臧克家的《有的人》以质朴语言刻划民族脊梁,他们的创作往往源于战火中的颠沛流离,字里行间浸透着对家园的忧思,同一时期,冯至的《十四行集》引入西方现代主义手法,在烽火连天中开辟了哲思的诗意空间。

诗人的生命轨迹与创作动机

理解诗歌的关键在于走近诗人,顾城曾说“黑夜给了我黑色的眼睛”,这句诗与他童年随父下放的经历密不可分,朦胧诗派的北岛、舒婷等人,其创作大多诞生于文革后的反思浪潮中,《回答》中“我不相信”的呐喊,正是对历史伤痛的深刻回应。

海外华语诗人同样值得关注,余光中的《乡愁》将邮票、船票等日常物象转化为家国情怀的载体,这与他辗转江南、重庆、香港的漂泊经历息息相关,诗人席慕容的《一棵开花的树》则融合了蒙古族血统与台湾生活经验,在柔美笔触中展现对生命轮回的思考。

当代诗歌创作更显多元,西川的《在哈尔盖仰望星空》融合天文观测与宗教体验,翟永明的《女人》组诗从女性视角重构叙事逻辑,这些作品既延续了古典诗的意象传统,又吸收了西方象征主义、超现实主义等流派的养分。

文本细读与鉴赏方法

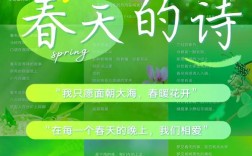

欣赏现代诗需把握三个维度:意象、节奏与张力,以海子的《面朝大海,春暖花开》为例,“粮食和蔬菜”“周游世界”这些日常意象经诗人重组,形成现实与理想的强烈对照,诗中重复的“从明天起”构成螺旋式节奏,最终在“只愿”的转折中迸发情感张力。

技巧运用方面,穆旦的《赞美》通过“不移的灰色行列”等具象化隐喻,展现民族坚韧品格,郑愁予的《错误》中“达达的马蹄”运用通感手法,将听觉转化为视觉画面,而洛夫《边界望乡》里“杜鹃再瘦/也瘦不过九月的菊花”则展示出语言炼金术的魅力。

建议读者采用三步品读法:初读感受情绪基调,再读解析意象组合,三读探寻哲学意蕴,例如读昌耀的《河床》,既能领略青藏高原的雄浑气象,又能体悟到生命与时间的永恒对话。

创作手法与时代对话

现代诗歌的革新体现在形式探索上,上世纪八十年代“非非主义”提倡语言还原,周伦佑的《自由方块》用词语拼贴解构传统语法,近年出现的“截句”体裁,如李少君的《傍晚》,仅用四行便完成意境营造,呼应了当代阅读的碎片化特征。

数字时代为诗歌创作注入新活力,尹丽川的《情人》通过网络快速传播,短视频平台兴起的“诗歌朗读潮”让余秀华的《穿过大半个中国去睡你》等作品突破圈层,这种传播方式的变革,正重塑着诗歌与公众的联结方式。

我们在接触诗歌时,不必拘泥于标准答案,每个读者都可以建立自己的解读体系,比如读张枣的《镜中》,有人看到青春追忆,有人感悟存在哲学,这种开放性是诗歌永恒魅力的所在,当我们在深夜灯下展开诗卷,其实是在与无数灵魂进行跨越时空的对话,这些文字承载着人类共同的情感密码——对美的追寻、对失去的哀恸、对未来的期待,它们不仅是文学样本,更是照亮现实的精神火种。