诗歌,是语言凝练而成的琥珀,包裹着跨越时空的情感与哲思,它并非遥不可及的阳春白雪,而是我们用以安顿心灵、表达自我的珍贵媒介,要真正读懂一首诗,让它的光芒照进内心,我们需要从几个层面去亲近它、理解它。

溯源:探寻诗歌的根系

每一首流传下来的诗歌,都像一棵古树,有其深扎于时代土壤的根系,了解它的出处与作者,是理解其内涵的第一步。

-

知人论世,读懂诗心:诗人的生命轨迹与其作品紧密相连,李白的诗风豪迈奔放,与他遍访名山、求仙问道的经历密不可分;杜甫的诗作沉郁顿挫,则是他亲历盛唐转衰、饱尝离乱之苦的深刻写照,读李商隐的《锦瑟》,若不了解他身处牛李党争夹缝中郁郁不得志的境遇,便难以体会诗中那份幽深婉曲的怅惘,诗人的生平,是打开其诗歌世界的一把钥匙。

-

时代背景,诗的土壤:诗歌是时代的回响,南宋陆游、辛弃疾的诗词中充盈着收复中原的豪情与壮志难酬的悲愤,这正是那个特定历史时期民族情绪的集中迸发,理解了安史之乱对唐王朝的巨大冲击,才能更深切地感受到杜甫“国破山河在,城春草木深”中所蕴含的锥心之痛,时代背景为诗歌提供了最真实的注脚。

入微:品析诗歌的肌理

掌握了诗歌的“外部知识”后,我们需要潜入文本内部,品味其艺术手法构筑的独特世界,中国古典诗歌尤其讲究“技法”,这些手法是诗人匠心所在。

-

意象:情感的载体:意象是融入了诗人主观情感的客观物象,是诗歌的基本构成单位,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦”等一系列意象的组合,无需直言“凄凉”,孤寂苍凉的游子心境已跃然纸上,诗人通过意象来暗示和象征,营造出言有尽而意无穷的审美空间。

-

典故:历史的回音:典故的运用,能让诗歌在有限的字数内,承载深厚的历史文化内涵,苏轼的《江城子·密州出猎》中“持节云中,何日遣冯唐?”借用了汉代魏尚的典故,委婉地表达了渴望得到朝廷重用、为国效力的雄心,读懂典故,就如同与历史进行了一场对话,诗歌的意蕴也因此变得立体。

-

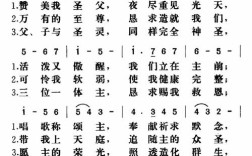

韵律与对仗:形式的艺术:古典诗词的格律、平仄与对仗,构成了其音乐美与建筑美,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,不仅画面清新,对仗也极为工整,读来朗朗上口,富有节奏感,这种形式上的精严,本身就是一种极致的美学追求。

融汇:让诗歌滋养生命

读诗,最终是为了丰富我们的精神世界,如何将古老的诗歌融入现代生活,让它成为我们生命的一部分?

-

情感的共鸣与表达:在特定的心境下,一句贴切的诗词能代替千言万语,失意时,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”能给予我们豁达与力量;思念友人时,王勃的“海内存知己,天涯若比邻”是最好的慰藉;赞叹山河壮丽时,杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”能精准传达内心的豪情,让诗歌成为我们情感的代言人。

-

审美的提升与淬炼:长期浸润在“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑,或是“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的静谧中,我们对自然、对生活的感知会变得更加敏锐和细腻,诗歌能锤炼我们的语言,提升我们的审美品位,让我们在寻常中发现不寻常的美。

-

深度的思考与启迪:诗歌不仅是抒情,也充满哲理,苏轼的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”道出了“当局者迷”的普遍困境;王之涣的“欲穷千里目,更上一层楼”则激励我们不断突破自我,追求更高远的目标,这些诗句,是古人智慧的结晶,能引导我们对人生、对社会进行更深层次的思考。

诗歌的魅力,在于它用最精炼的语言,触碰了人类最普遍、最深层的情感与思考,它跨越千年,依然能让我们为之动容,我们不必成为诗歌研究的专家,但可以成为懂得欣赏诗歌之美的生活家,试着在某个安静的午后,或是一个不眠的深夜,翻开一本诗集,去邂逅那些与你心灵相通的句子,当你找到它时,便会发现,那不仅是诗人的创作,也是你内心深处的回响。