春日的原野上,一抹新绿悄然破土,纤细却坚韧,这平凡而伟大的生命,恰如诗歌长河中那些凝练的文字,看似微小,却承载着跨越时空的情感与哲思,在中国古典文学的沃土中,咏物诗如同一座富矿,而“小草”这一意象,以其独特的生命力,吟唱出一曲曲低调而隽永的歌。

意象的源流:从自然之物到精神象征

中国古典诗歌对小草的关注,最早可追溯至《诗经》。“昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。”这里的草木荣枯已不仅是自然景象,更是时间流逝与情感变迁的载体,至唐宋诗词鼎盛时期,小草意象的内涵被诗人们极大地丰富和深化。

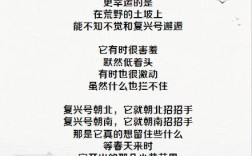

中唐诗人白居易的《赋得古原草送别》堪称咏草诗的巅峰。“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生。”这四句之所以千古传诵,在于诗人将小草置于“枯荣”与“烧尽/生还”的极端对立中,展现出其顽强的生命力,此诗作于白居易少年时期,是他准备应考的习作,却已显露出不凡的才情与洞察,诗人借原上春草萋萋之景,抒发送别友人的离愁,更在“春风吹又生”的哲理中,寄寓了对友情的坚定信念与对生命循环不息的深刻体悟。

小草意象在此完成了从自然物到精神象征的升华,它不仅是离情的烘托,更成为坚韧不屈、默默奉献的品格写照。

创作手法:微观与宏观的艺术辩证

诗人如何将平凡小草转化为动人的诗篇?其核心在于多种艺术手法的综合运用。

象征与隐喻是首要手法,小草常被用来象征平凡而坚强的生命,或隐喻默默无闻的奉献精神,当诗人描写一株在石缝中求生的草芽,他往往不仅在写植物,更在写每一个在困境中挣扎向上的灵魂。

对比与反衬同样关键,将小草的微小与世界的宏大并置,能产生强烈的艺术张力。“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣”,韦应物笔下,幽草的静默与黄鹂的喧闹形成鲜明对比,在动静之间,诗人对恬淡自守品格的偏爱跃然纸上。

拟人化手法则赋予小草人的情感与品格。“草木有本心,何求美人折”,张九龄的诗句中,草木被赋予了高洁的“本心”,成为诗人自身不慕荣华、坚守情操的完美化身。

文化密码:小草意象的深层意蕴

要真正读懂这些“小草的歌”,需要解锁其承载的文化密码。

在传统哲学层面,小草体现着“柔弱胜刚强”的道家智慧,老子言:“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”小草之柔韧,恰是这种力量的生动体现,它不与之争,却能在时间的长河中战胜一切。

在人文精神层面,小草代表着平民意识与生命尊严,无数诗人通过赞美小草,表达对普通生命的尊重与关怀,小草不需要华丽的殿堂,只需一寸泥土、一缕阳光便能生长,这种品格正是许多文人内心深处的价值追求。

在时间观上,小草承载着对永恒的思考。“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,在草木永恒的循环与人生短暂的直线性存在之间,形成了一种深刻的哲学观照,引发历代读者对生命意义的沉思。

现代传承:古典意象的当代回响

古典诗歌中小草的意象并未随时间流逝而褪色,反而在现代语境中焕发新的生机。

现代环保意识让“小草”意象获得了全新的诠释角度,当我们在城市绿地中看到那句熟悉的警示语“小草有生命,足下请留情”,古典诗歌中对草木的怜爱之情,已转化为现代社会的生态伦理,古人“敬物”的思想,与今天的可持续发展理念形成了跨越时空的呼应。

在个人成长与励志领域,“野火烧不尽,春风吹又生”的精神成为鼓励人们面对挫折的经典箴言,许多人在人生低谷时,从这些诗句中汲取力量,古典诗歌由此实现了与现代人情感需求的对接。

新媒体时代,古典诗歌中的小草意象也以新的形式传播,在短视频平台上,配以古诗词的草木影像触动着千万心灵;在音乐创作中,古典诗词被谱成新曲,让古老的意象随着现代旋律流淌进年轻一代的心田。

品读这些吟唱小草的诗歌,我们不仅是在欣赏文字之美,更是在与一种生命态度对话,在快速变化的时代,这些诗句提醒我们关注那些微小却坚韧的力量,在平凡中发现不凡,在柔弱中见刚强,每一株小草都在吟唱自己的诗歌,每一个生命都有其独特的价值与光辉,当我们学会倾听这些细微的歌声,便能在喧嚣世界中找到内心的宁静与力量,理解什么是“生生之谓易”的生命真谛。