春风拂过柳梢,万物复苏的季节里,那些吟咏春光的诗句便悄然浮上心头,从《诗经》的"春日迟迟"到杜甫的"润物细无声",中国诗歌长廊中关于春的吟唱从未停歇,这些诗篇不仅是文学瑰宝,更承载着古人对自然、生命的深刻感悟。

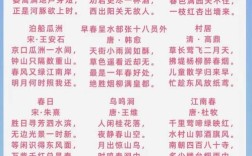

春诗的源流与演变

早在两千多年前的《诗经》中,春的意象就已出现。《豳风·七月》记载"春日载阳,有鸣仓庚",描绘了春日和煦、黄莺啼鸣的景象,汉代乐府诗《长歌行》中"阳春布德泽,万物生光辉",则展现了春天滋养万物的特质。

至唐代,春诗达到艺术巅峰,王维的"渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新"以细腻笔触勾勒出春雨后的清新;孟浩然的"春眠不觉晓,处处闻啼鸟"则捕捉到春日清晨的闲适,这些作品不仅写景,更融入了诗人对生命的思考。

宋代春词在抒情上更为深婉,晏殊的"无可奈何花落去,似曾相识燕归来"借春景抒发人生感慨;苏轼的"花褪残红青杏小"则在伤春中透出豁达,这些词作将春的意象与人生哲思完美融合。

春诗的创作情境

理解春诗,需了解其创作背景,杜甫的《春望》写于安史之乱期间,"国破山河在,城春草木深"的慨叹,将个人命运与家国情怀紧密结合,杜牧的《江南春》"千里莺啼绿映红",看似纯写景,实则暗含对南朝覆灭的反思。

有些春诗源于特定事件,崔护的"人面不知何处去,桃花依旧笑春风",据《本事诗》记载,是诗人重访心仪女子不遇所作,这种由个人经历触发的情感,使诗作更具感染力。

春诗的艺术手法

春诗善用比兴手法,李白"春风不相识,何事入罗帏",以春风喻相思;李商隐"春心莫共花争发,一寸相思一寸灰",将春心与春花相比,表达炽烈情感的毁灭。

意象的精心选择是春诗另一特色,古人常借杨柳、桃花、燕子、春雨等意象传达情感,刘禹锡"杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声",以杨柳起兴,引出少女怀春之情。

虚实结合的手法在春诗中颇为常见,叶绍翁"春色满园关不住,一枝红杏出墙来",以可见的"一枝红杏"暗示满园春色,留给读者想象空间。

春诗的现代价值

在当代社会,春诗依然具有生命力,这些诗作可以帮助现代人重新建立与自然的联结,当我们吟诵白居易的"几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥",会不自觉地放慢脚步,留意身边的春意。

春诗也是情感教育的优质素材,学习李之仪"只愿君心似我心,定不负相思意"的深情,或是领悟朱熹"等闲识得东风面,万紫千红总是春"的哲理,都能丰富我们的情感世界。

在文化交流层面,春诗是中华文明的重要载体,许渊冲将春诗译介到海外,使"春蚕到死丝方尽"这样的名句走向世界,让国际友人通过诗歌了解中国人的情感与智慧。

春诗的品读方法

欣赏春诗,建议采用多感官体验的方式,朗读杜甫"晓看红湿处,花重锦官城"时,可想象春雨的湿润、花朵的饱满;品味志南"吹面不寒杨柳风"时,可感受春风的轻柔。

了解诗歌的创作背景至关重要,不知道李煜写"帘外雨潺潺,春意阑珊"时已是亡国之君,就难以体会其中深切的故国之思,同样,不了解王安石"春风又绿江南岸"的修改过程,就难以领会古人炼字的苦心。

将春诗与生活实践相结合,能获得更深的理解,在春日踏青时吟诵韩愈的"天街小雨润如酥,草色遥看近却无",在清明时节品味杜牧的"清明时节雨纷纷",都能让诗歌从文字变为鲜活体验。

春诗是中华文化的精华,这些穿越时空的文字,将古人对生命的感悟传递给今天的我们,在这个春天,不妨翻开诗集,让那些美丽的诗句伴随花香鸟语,一起融入我们的生活,当我们与古人共享同一个春天,吟诵同样的诗句,文化的血脉便在这春光中静静流淌。