春意悄然爬上枝头,总让人想吟诵几句贴切的诗句,那些流传千年的短章,为何能如此精准捕捉春日的瞬息万变?让我们一起探寻其中门道,学会如何真正读懂、用好这些玲珑剔透的短诗。

经典短章溯源:字字珠玑的来历

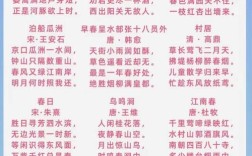

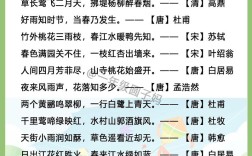

谈及春天短诗,无人能绕开孟浩然的《春晓》,这首仅二十字的作品,收录于《全唐诗》,是孟浩然隐居鹿门山时的即景之作,诗人通过“夜来风雨声,花落知多少”的听觉转换,将春之生机与易逝巧妙结合,成就了这首看似平淡却意蕴无穷的绝唱。

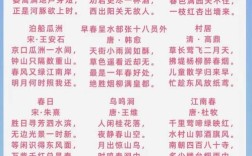

同样经典的还有杜甫的《绝句》:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。”这组诗创作于安史之乱平定后,杜甫重返成都草堂的时期,战乱初定,诗人笔下明快的色彩——黄、翠、白、青,不仅描绘了春日景象,更寄托了对太平生活的向往与珍视。

白居易的《赋得古原草送别》前四句“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生”,虽为应试习作,却因对生命力的礼赞而流传千古,这些短诗之所以能穿越时空,正因它们凝聚了诗人对自然与人生的深刻感悟。

创作情境解密:时代与个人的交响

理解短诗,必须回到创作的历史现场,王之涣的《凉州词》中“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”,表面写边塞春迟,实则暗喻朝廷对戍边将士的漠不关心,了解盛唐边塞状况,才能体会诗句中的深沉忧思。

李白的《春夜洛城闻笛》“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”,创作于开元二十三年诗人客居东都期间,春风、玉笛、故园情,交织出旅人对故乡的深切眷恋,盛唐的繁华与开放,为这种细腻情感的表达提供了丰沃土壤。

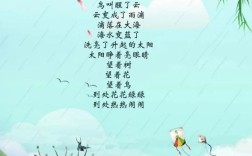

宋代短词同样承载着时代印记,苏轼的《惠崇春江晚景》“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,为题画诗却超越画面局限,通过“水暖鸭先知”的细节,展现了诗人对自然规律的深刻洞察,这种理趣,正是宋诗区别于唐诗的典型特征。

鉴赏方法进阶:从字面到意境的跨越

欣赏短诗需经历三个层次:首先是理解字面意象,如贺知章《咏柳》中“碧玉妆成”“绿丝绦”的视觉比喻;其次是把握情感基调,韦应物《滁州西涧》“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”中的闲适与孤寂并存;最后是领悟哲学意境,王安石《泊船瓜洲》“春风又绿江南岸”中“绿”字的炼字艺术,既写实景又暗含变法信念。

比较阅读是深化理解的有效途径,同样写春雨,杜甫《春夜喜雨》是“随风潜入夜,润物细无声”的欣喜;李商隐《春雨》却是“红楼隔雨相望冷,珠箔飘灯独自归”的凄清,不同心境决定了诗歌的不同气象。

创作技巧解析:短诗中的艺术法则

短诗创作讲究“以小见大”,叶绍翁《游园不值》通过“一枝红杏出墙来”的细节,让人想象满园春色,这种“窥一斑而知全豹”的手法,是短诗魅力的关键。

虚实相生是另一重要技巧,王维《鸟鸣涧》“人闲桂花落,夜静春山空”,以花落之声反衬山夜之静,这种以动写静的手法,创造了超越字面的艺术空间。

古典短诗还善用通感,将视觉、听觉、嗅觉交融,如“春风又绿江南岸”是视觉,“处处闻啼鸟”是听觉,“时有落花至”则调动了多种感官,共同构建出立体的春日图景。

现代应用智慧:让古诗点亮当下

这些短小精悍的春诗,完全可以融入现代生活,在春日摄影时,心中若有“桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红”的构图意识,作品便会增添诗意;撰写文案时,化用“春风得意马蹄疾”的意境,能让文字更具感染力。

教育领域更是古典短诗的重要舞台,引导孩子观察“泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯”的自然现象,既能学习诗歌,又能培养对自然的敏感,将“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”的场景与当下生活对照,能让传统文化在比较中焕发新生。

社交场合中,恰当地引用“迟日江山丽,春风花草香”表达对春日的赞叹,或借用“落红不是无情物,化作春泥更护花”表达对奉献精神的敬意,都能展现深厚的文化修养。

古典春诗如同微缩的园林,方寸之间容纳天地,掌握正确的解读方法,了解创作背景,品味艺术技巧,我们就能与千百年前的诗人达成心灵的共鸣,在这个春天,不妨带着这些新知,重新品读那些熟悉的诗句,相信定能发现以往未曾留意到的美妙之处,让古典诗意真正滋养现代心灵。