秋风送爽,丹桂飘香,这个季节总能唤起人们心中最柔软的诗意,对于幼儿来说,秋天不仅是观察自然变化的绝佳时机,更是接触中华优秀传统文化的第一扇窗,让我们一同走进幼儿秋天诗歌的世界,探索如何通过这些短小精悍的文字,在孩子心中播下美的种子。

中国古典诗词中,描绘秋景的名篇不胜枚举,杜牧的“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”勾勒出秋夜的静谧;王维的“空山新雨后,天气晚来秋”描绘出秋雨的清新,这些作品虽然意境深远,但对于幼儿而言,语言过于艰深,现代幼儿秋天诗歌在保留传统意象的基础上,进行了语言和情感上的革新。

在幼儿诗歌创作领域,金波先生的《秋天的信》堪称典范:“梧桐树,摇啊摇,一叶飘,两叶飘,片片叶子像信笺,风儿送来秋的问候。”这首诗运用了拟人手法,将落叶比作信件,风儿比作邮递员,既保留了秋天的典型特征,又赋予其童趣盎然的想象,金波从事儿童文学创作数十年,其作品始终秉持“从儿童视角看世界”的创作理念,这使他的诗歌特别贴近幼儿的认知水平。

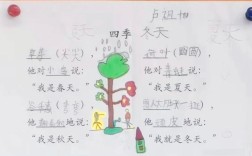

另一位值得关注的作家是樊发稼,他的《秋天的颜色》写道:“柿子说,秋天是橘红色的;棉花说,秋天是雪白色的;稻谷说,秋天是金黄色的...”这首诗通过不同事物的对话,巧妙地引导幼儿观察秋天的多彩,同时训练他们的色彩辨识能力,樊发稼作为中国作家协会会员,在儿童诗歌创作方面有着丰富的实践经验,他的作品常常被选入幼儿园教材。

创作优秀的幼儿秋天诗歌,需要把握几个关键要素,首先是意象的选择,应当以幼儿熟悉的事物为主,如落叶、菊花、秋风、果实等,这些意象既要体现秋天特色,又要符合幼儿的生活经验,其次是语言的运用,需避免生僻词汇,多用叠词、拟声词,如“沙沙响”“哗啦啦”,增强诗歌的音乐性和趣味性,最后是情感的把握,幼儿诗歌应当传递积极向上的情绪,避免悲秋伤怀的传统主题。

在教学方法上,情境教学法效果显著,比如教授关于落叶的诗歌时,可以带着孩子们到户外收集不同形状的落叶,观察叶子的颜色和纹理,再引导他们用诗歌中的语言描述自己的发现,这种多感官参与的学习方式,能够深化幼儿对诗歌内容的理解和记忆。

游戏化教学也是幼儿诗歌教育的重要手段,可以将诗歌编成拍手歌,配合节奏朗诵;或者设计成角色扮演游戏,让孩子们扮演诗歌中的不同元素,这些方法不仅能调动幼儿的学习兴趣,还能促进其语言表达能力和肢体协调能力的发展。

现代教育理念强调,诗歌教学不应局限于课堂,家长可以在日常生活中渗透诗歌教育,比如散步时引导孩子观察秋天的变化,并用简单的诗句描述所见所感,这种随机的、生活化的学习方式,往往能收到意想不到的效果。

值得注意的是,幼儿秋天诗歌的选用应当考虑地域差异,北方幼儿可能对“满地金黄”的落叶景象更为熟悉,而南方孩子可能对“桂花飘香”的感受更深,教师和家长应根据所处地区的自然特征,选择或创作贴近幼儿实际体验的诗歌作品。

在数字化时代,多媒体资源为幼儿诗歌教学提供了新的可能,优质的有声读物配以秋日画面,能够营造出沉浸式的学习体验,但需要谨慎筛选,确保内容符合幼儿的认知特点和审美需求,中国学前教育研究会发布的资源库,是寻找可靠教学材料的重要渠道。

作为幼儿教育的重要组成部分,秋天诗歌的学习不仅仅是语言能力的培养,更是审美情趣和人文素养的奠基,当我们听到孩子用稚嫩的声音朗诵“秋风起,白云飞,树叶黄了慢慢飞”时,那不仅是语言的习得,更是一颗感受美、欣赏美的种子在悄悄发芽。

每一代人都有自己心中的秋天,而幼儿秋天诗歌就像一座桥梁,连接着传统文化的精髓与当代儿童的心灵,在这个过程中,我们不仅是传授知识,更是陪伴孩子们用诗意的眼光看世界,用温暖的心感受季节变换的美好,这或许就是幼儿诗歌教育最珍贵的价值所在。