诗歌是中华文化瑰宝,从《诗经》的“关关雎鸠”到李白笔下的明月光,千百年来滋养着我们的心灵,对于二年级学生而言,通过手抄报形式接触诗歌,既能培养审美能力,又能潜移默化地提升文学素养,让我们一同探索如何引导孩子走进这片充满韵律的天地。

诗歌的源头与作者故事

中国古典诗歌有两大源头:《诗经》与《楚辞》。《诗经》收录西周至春秋时期的305篇作品,分为风、雅、颂三类,风”来自民间歌谣,比如我们熟悉的“蒹葭苍苍,白露为霜”,用自然景物寄托情感,特别适合孩子理解,屈原创作的《楚辞》则充满想象,九歌》《离骚》展现瑰丽神话世界,能激发儿童想象力。

唐代是诗歌鼎盛时期,李白被称为“诗仙”,他的《静夜思》“床前明月光”语言简洁,意境深远,成为无数孩子的启蒙诗篇,杜甫被尊为“诗圣”,其《春夜喜雨》“好雨知时节”用朴实语言描绘自然,传递喜悦,这些诗人创作时的心境与经历,可以转化为生动故事讲给孩子听——李白望月思乡,杜甫闻雨欣喜,让孩子在故事中理解诗意。

创作背景与情感表达

每首诗都有独特创作背景,骆宾王七岁所作《咏鹅》,通过观察白鹅游水场景,用“曲项向天歌”展现童真视角,孟浩然《春晓》描绘晨醒时分的鸟鸣风雨,传递对春光的珍惜,这些贴近生活的场景,容易引起孩子共鸣。

在教学过程中,可以引导孩子观察自然:春雨如何飘洒,秋叶怎样飞舞,让他们模仿诗人用简练语言描述所见,比如学习《悯农》时,结合“锄禾日当午”的诗句,讲解粮食来之不易,既学诗歌又培养美德。

诗歌学习方法与技巧

理解诗歌需要循序渐进,先从识字开始,二年级学生掌握一定汉字量后,可尝试朗读五言绝句,押韵是诗歌重要特征,指导孩子发现诗句末尾字的韵律,如《静夜思》中“光”“霜”“乡”的押韵,能增强记忆。

意象理解是关键环节,王维《画》中“远看山有色,近听水无声”,通过视觉与听觉对比,展现画面美感,可以让孩子为诗句配图,将文字转化为图像,加深理解,集体朗诵也是好方法,通过节奏感培养语感,体会诗歌音乐美。

表现手法与艺术特色

古典诗歌常用比喻、拟人等手法,贺知章《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀,形象生动,讲解时可用实物演示,让孩子直观理解比喻的妙处。

对仗是古诗独特表现方式,杜甫《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,数字对数字,颜色对颜色,鸟类对鸟类,形成工整对仗,可以设计配对游戏,让孩子找出诗中对应的词语,在游戏中掌握知识。

季节诗适合对应时节教学,春天读《春晓》,夏天学《小池》,秋季赏《山行》,冬季诵《江雪》,让孩子在季节变换中感受诗歌意境。

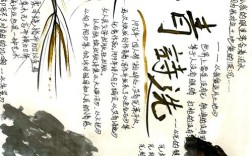

手抄报创作实践指导

制作诗歌手抄报时,建议选择主题明确、画面感强的诗作,李绅《悯农》配合农田插图,柳宗元《江雪》搭配雪景绘画,图文并茂展现诗意。

版面设计应考虑儿童特点,标题用艺术字突出,正文工整抄写,生字标注拼音,插图画在诗句旁,咏鹅》配白鹅戏水图,《静夜思》配月夜思乡图,适当留白避免拥挤,色彩清新不过艳。

创新形式能提升兴趣,将诗歌改编成童谣演唱,或根据诗意制作手工,比如学《古朗月行》时,用黏土塑造“白玉盘”;读《池上》时,折纸船模拟“小娃撑小艇”,这些活动让诗歌学习变得生动有趣。

文化传承与现代价值

古典诗歌承载中华优秀传统文化,王安石《梅花》“凌寒独自开”传达坚韧品格,王昌龄《芙蓉楼送辛渐》“一片冰心在玉壶”体现高洁情操,这些精神内涵通过适当引导,能在孩子心中播下美德种子。

现代社会节奏快,诗歌能带来心灵宁静,每天十分钟的诗歌朗读,既能提升语言能力,又能培养专注力,家长与教师共同参与,营造诗歌学习氛围,比如举办家庭诗歌会、班级手抄报展览,让孩子在分享中收获快乐。

诗歌教育不仅是知识传授,更是心灵滋养,当我们看到孩子指着柳树吟诵“万条垂下绿丝绦”,望着明月想起“小时不识月”,便知诗的种子已在心田发芽,这棵幼苗将随岁月生长,最终成为支撑他们精神世界的重要力量,让诗歌伴随孩子成长,就是给予他们发现美、感受美的能力,这是任何时代都不可或缺的珍贵礼物。