春风拂过,书页间夹着的干花簌簌作响,那些被时间定格的瓣片,曾见证过多少诗人将满腔情思凝结成句,中国古典诗词犹如一座开满奇花异卉的园林,每首诗都是一朵独特的花,在特定的时空里绽放,又在千年的传诵中永不凋零。

花间词派与晚唐的绮丽风华

当提及花与诗的因缘,不得不回溯到晚唐五代的《花间集》,这部中国首部文人词总集,收录了温庭筠、韦庄等十八位词人的五百首作品,其中温庭筠的“小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪”,以精工富丽的笔触勾勒出女子晨起梳妆的瞬间,金钗与鬓发交织成光影流动的画面。

这些词作诞生于战乱频仍的年代,文人将现实中的不安转化为对唯美意境的追求,韦庄的“春日游,杏花吹满头”看似写少女怀春,实则寄托了文人对理想世界的向往,当时文人聚会常以词佐酒,歌伎手执檀板轻唱,词作在丝竹声中流转,成为士大夫阶层的精神慰藉。

苏轼:从现实之花到哲理之思

北宋文豪苏轼笔下,花的意象完成了从审美对象到人生载体的升华,元丰三年,他因“乌台诗案”被贬黄州,在定惠院寓居时写下“寓居定惠院之东,杂花满山,有海棠一株,土人不知贵也”,这株幽独的海棠,分明是诗人自身的写照——高贵而不被理解,在荒僻之地独自芬芳。

更令人惊叹的是《海棠》中“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”的痴情,这首元丰七年所作的小诗,将海棠拟作深夜相伴的知己,那份对美的极致珍惜,已然超越物我界限,这种“以我观物”的创作手法,使寻常花卉承载了深刻的生命感悟。

李清照:花影里的岁月流转

易安词中的花影,几乎贯穿了她人生的各个阶段,早年“知否?知否?应是绿肥红瘦”的清新灵动,将少女对春光的怜惜表达得淋漓尽致;中年“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”则以秋菊映照相思之苦,花与人浑然一体。

晚年历经国破家亡,她在《清平乐》中写道:“看取晚来风势,故应难看梅花。”这里的梅花已不仅是观赏对象,更成为故国山河的象征,李清照善用对比手法,通过花的盛衰暗示人生际遇的变迁,这种“移情于物”的技巧,让花卉成为情感的最佳载体。

诗词鉴赏的三重境界

理解咏花诗词,需要把握三个层次,首先是意象解读,如陆游“零落成泥碾作尘,只有香如故”中的梅花,既是高洁人格的象征,也暗含对当局的不满,创作这首《卜算子·咏梅》时,陆游正因力主抗金遭贬黜,梅花的“香如故”正是其政治操守的宣言。

手法分析,林逋“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”之所以成为咏梅绝唱,在于他创造性地化用五代诗句,以水、月为背景,突出梅的清雅神韵,这种点铁成金的用典技巧,让寻常景物焕发新意。

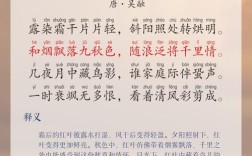

意境体会,王维“人闲桂花落,夜静春山空”看似写景,实则通过桂花飘落的细节,传递出禅宗的空寂之境,这种“即景会心”的创作方式,要求读者调动全部感官去体会文字之外的韵味。

今人如何走进古典诗境

现代人欣赏古典诗词,不妨从这几个途径入手:了解创作背景至关重要,如明白杜甫“感时花溅泪”写于安史之乱期间,才能体会花泪交融中的家国之痛;把握意象系统很关键,古典诗词中梅兰竹菊各有品格,形成了一套完整的象征体系。

尝试创作实践更能深化理解,不必苛求格律工整,从捕捉身边的花开花落开始,用文字记录瞬间感受,这种创作训练能让人真正体会古人“吟安一个字,捻断数茎须”的苦心。

最重要的是保持开放心态,不同人生阶段读同一首诗会有不同感悟,青年时爱李商隐“锦瑟无端五十弦”的朦胧,中年方懂其中的人生怅惘,古典诗词如同永不枯竭的泉源,每个时代都能从中汲取新的灵感。

站在盛开的玉兰树下,忽然懂得古人为何总将诗与花相连,它们都在最美的瞬间定格永恒,以有限的形式承载无限的情思,那些穿越时空依然芬芳的诗句,不仅是文学遗产,更是指引现代人寻找精神家园的路径,当我们吟诵“昨夜闲潭梦落花”,其实是在与千百年前的灵魂对话,在喧嚣世界中寻得一片宁静花荫。